浙大陈红征团队Polymer Science & Technology |利用材料设计和形貌调控改善有机太阳能电池的光/热稳定性

英文原题:Recent Advances in Thermo- and Photo- Stabilities of Organic Solar Cells: Material Design and Morphology Control

通讯作者:Hongzheng Chen (陈红征)

作者:Jinyang Yu (于进洋), Shuixing Li (李水兴), Minmin Shi (施敏敏), Haiming Zhu (朱海明)

摘要

作为新一代的光伏技术,有机太阳能电池(OSCs)凭借其质轻、柔性、半透明以及可卷对卷溶液加工的独特优势受到了广泛的关注。目前,OSCs的能量转换效率(PCE)已突破20%,然而差的稳定性成为阻碍其实际应用的关键瓶颈。在各种外界作用中,光和热是影响OSCs稳定性的主要因素。

本综述首先系统地总结了由热和光引发的OSCs性能降解的主要途径,进而从材料设计与形貌调控角度综述了近年来提升OSCs热/光稳定性的多种有效策略,最后对今后开展相关稳定性研究提出了建议和展望。

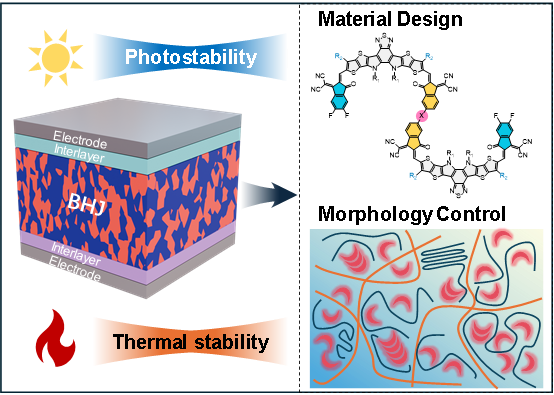

TOC图 利用材料设计和形貌调控改善有机太阳能电池的光/热稳定性

文章简介

在过去十年中,有机太阳能电池(OSCs)因其轻质、柔性、半透明以及可采用低成本溶液法制备大面积器件的独特优势受到广泛关注。目前,单结OSCs的能量转换效率(PCE)已突破20%。效率的显著提升推动了对OSCs稳定性的深入研究。典型的OSCs通常由电极、界面层以及包含电子给体材料和受体材料的活性层组成。为提高OSCs效率,活性层通常采用体异质结(BHJ)结构,即给/受体形成互穿网络和纳米级相分离,以促进激子解离和电荷传输,从而提升器件性能。因此,增强BHJ结构的稳定性对OSCs整体稳定性的改善至关重要。在实际应用场景中,光和热是影响活性层稳定性的主要因素。一方面,在光/热作用下活性层材料易化学降解,其共轭骨架发生扭曲甚至断裂,导致材料性能衰退;另一方面,BHJ形貌随时间演变逐渐偏离最佳状态,而光/热作用则加速这一过程,使给体与受体分子发生重组或过度聚集,导致大的相分离,最终降低激子解离效率并加剧电荷复合,器件性能衰退。

本综述深入探讨了非热力学平衡态活性层在热和光作用下的降解途径,系统梳理了从分子设计到形貌调控的多层次优化策略。文章从材料化学与器件物理视角,揭示了材料设计改性和器件工艺优化对抑制分子扩散与相分离演变的协同作用,并解析了界面工程、固体添加剂等形貌稳定化技术的作用机制。本文旨在为OSCs稳定性研究提供理论参考与技术指导,并基于热/光降解的可能途径,提出增强OSCs稳定性的解决方案,助力突破产业化进程中效率-稳定性无法兼顾的瓶颈难题。

本综述首先对OSCs的稳定性问题进行系统分类,阐明热降解与光降解的微观机制及其对器件性能的影响。在此基础上,从材料设计与形貌调控两大维度切入,详细剖析了各种用于提升OSCs稳定性的策略。在材料设计方面,阐明高分子量给体材料、齐聚物受体材料以及聚合小分子受体材料对于抑制分子自身扩散和聚集倾向的作用,进而改善OSCs的热稳定性和光稳定性。其中,本文着重介绍了二聚体受体在提升器件热稳定性和光稳定性方面的作用,这类材料兼具高稳定性和高效率,同时合成较为简单,对OSCs未来的商业化应用具有重要意义。合理的分子改性亦可以降低材料的扩散倾向,包括引入大位阻侧基、具有分子间非共价相互作用的侧链、非对称端基等结构设计来阻止活性层形貌的演变,从而使OSCs的热稳定性得到提升。此外,通过选择适当的侧基、优化合成方法来消除分子中的环外乙烯基双键、合成非稠环受体等创新型策略亦可以提高OSCs的光稳定性。在形貌控制方面,在活性层中引入具有较高分子量的第三组分,例如寡聚物受体、小分子受体聚合化和聚合物给体材料,也可以起到限制分子扩散倾向的目的,从而提高OSCs的热稳定性和光稳定性。文章还指出,通过选择合适的材料体系构筑双纤维网络结构,也可以使活性层形貌具有较高的光稳定性。添加剂工程也是调控OSCs中活性层形貌的重要手段之一,筛选合理的添加剂既可以提升器件的效率,又可以使器件在长期工作中表现出优异的热稳定性和光稳定性。同时,文章还介绍了刚性网络框架对提升OSCs稳定性的作用。在活性层中加入惰性刚性纤维材料可以有效限制给/受体材料的重组和扩散倾向,从而有效提升了OSCs的热稳定性。此外,后处理过程也是提升器件稳定性的重要策略之一。

最后,本文指出进一步提高OSCs稳定性仍是重大挑战,并在分析降解途径的基础上提出了研究建议,并对未来的发展进行了展望。本文认为,虽然目前业界已经针对OSCs器件的降解行为提出许多的可能的降解机制,但是对给/受体界面的微观结构演变以及活性层内光物理过程的深入研究仍然有限。因此,通过先进的表征手段来建立形貌-光物理过程-稳定性之间的关系可以为研究OSCs稳定性提供更加深入的见解并指明新的方向。

作者团队介绍

于进洋 博士生

于进洋,本科毕业于四川大学,目前于浙江大学攻读博士学位。主要从事光电转换过程的超快光谱学及有机光伏稳定性的研究。致力于运用超快激光光谱技术,结合材料制备、器件测试,研究与太阳能转换相关的功能分子、高新材料及纳米器件里的物理化学的前沿问题。

李水兴 研究员

李水兴,本科毕业于天津大学,博士毕业于浙江大学,2017年获得博士学位后留校从事博士后研究工作,2023年8月以科创百人研究员身份入职浙江大学杭州国际科创中心信息与功能材料研究院。主要研究领域为有机光伏材料及其功能化器件应用。近年来已发表SCI论文70余篇,被引超过6000多次,H因子38,其中以第一/通讯作者在Nature Communications, Journal of the American Chemical Society, Angewandte Chemie International Edition, Advanced Materials, Joule, Energy & Environmental Science, Advanced Energy Materials等国际知名期刊发表论文40余篇。主持国家自然科学基金面上项目(1项)和青年基金项目(1项)等项目。2023年荣获浙江省自然科学奖一等奖。

施敏敏 教授

施敏敏,浙江大学高分子科学与工程学系教授,博士生导师。长期从事有机半导体材料与器件的基础和应用研究。先后负责国家自然科学基金面上项目/青年科学基金/国际合作项目十余项。已发表SCI论文180多篇,引用12000多次。入选2023年度科睿唯安“全球高被引科学家”榜单。获2022年度浙江省自然科学一等奖1项。

朱海明 研究员

朱海明,博士,浙江大学化学系研究员,博士生导师。2008年于中国科学技术大学获得化学物理学士学位;2014年于美国Emory大学获得物理化学博士学位,2014-2016年在美国Columbia大学做博士后研究工作。主要从事发展并利用先进超快时间分辨激光光谱研究光功能材料激发态动力学过程。获得海外高层次人才引进计划和国家基金委优秀青年基金项目资助。获得国际固体激发态动力学委员会The Sturge Prize,日本化学会The Distinguished Lectureship Award,爱思唯尔Chemical Physics期刊Robin Hochstrasser Young Investigator Award,美国物理学会化学物理分部The Journal of Chemical Physics期刊Future of Chemical Physics Lectureship Award。至今发表论文200余篇,被引2万余次,H因子75。2020-2023年连续入选科睿唯安“全球高被引科学家”。

陈红征 教授

陈红征,浙江大学求是特聘教授,博士生导师。国家杰出青年基金获得者(2002年),入选教育部跨世纪优秀人才培养计划(2001年),中国化学会青年化学奖获得者(2000年),入选浙江省“151人才工程”(2000年)和浙江省万人计划杰出人才(2020年)。兼任中国化学会有机固体专业委员会委员、中国材料研究学会高分子材料与工程分会常务理事和副秘书长、浙江省复合材料学会理事长、美国化学会期刊ACS Applied Polymer Materials 执行编辑、《Chinese Chemical Letters》、《Chinese Journal of Polymer Science》和《材料研究学报》期刊编委等。主要研究方向:有机高分子光电功能材料与器件、有机复合半导体材料、有机太阳能电池材料与器件、钙钛矿太阳能电池材料与器件。

课题组网站:

扫描二维码阅读英文原文,或点此查看原文

Polymer Science & Technology, 2025, 1, 1, 25–45

https://doi.org/10.1021/polymscitech.4c00054

Published February 27, 2025

© 2025 The Authors. Co-published by Changchun Institute of Applied Chemistry, Chinese Academy of Sciences; American Chemical Society.

关于Polymer Science &Technology

Copyright © 2025 American Chemical Society

点击“阅读原文”

如果篇首注明了授权来源,任何转载需获得来源方的许可!如果篇首未特别注明出处,本文版权属于 X-MOL ( x-mol.com ), 未经许可,谢绝转载!

-

Oligothiophene Additive-Assisted Morphology Control and Recombination Suppression Enable High-Performance Organic Solar CellsWenting Liang, Lu Chen, Zhibo Wang, Zhengxing Peng, Liangxiang Zhu, Chung Hang Kwok, Han Yu, Wenzhao Xiong, Tongzi Li, Ziyue Zhang, Yufei Wang, Yaozu Liao, Guangye Zhang, Huawei Hu, Yiwang Chen

京公网安备 11010802027423号

京公网安备 11010802027423号