JPCC | 单原子催化剂中析氧反应活性及机制与单原子密度的依赖性的研究

英文原题:Understanding the Density Dependence of the OER Activity and Mechanism in Single-Atom Catalysts

通讯作者:李隽(清华大学)、许聪俏(南方科技大学)

作者:Karim Harrath, Ya-Fei Jiang, Cong-Qiao Xu*, Jun Li*

电化学水分解是获取清洁能源的关键步骤之一,而析氧反应(OER)则是这一过程中的核心环节。自从2011年张涛、李隽、刘景月提出单原子催化概念以来,单原子催化剂(SAC)以其独特的结构和优异的性能,在OER中展现出巨大的应用潜力。SAC由孤立的金属原子锚定在载体上构成,具有高原子效率和可调电子特性。在催化科学领域,SAC的性能高度依赖于载体上单原子的密度,揭示单原子催化剂活性及机制对单原子密度的依赖性对于提升催化剂的性能具有重要意义。

近日,清华大学李隽、南方科技大学许聪俏和中国科学院赣江创新研究院Karim Harrath采用量子化学计算方法,深入探讨了锚定在氮掺杂石墨烯表面的3d金属SAC(M@N4-g, M = Fe、Co、Ni和Cu)上单原子密度对其OER活性及机制的影响,为优化催化剂设计提供了重要启示。相关研究成果近期发表于The Journal of Physical Chemistry C。

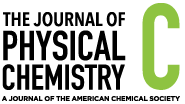

图1. 密度对SAC的OER活性与机制的影响

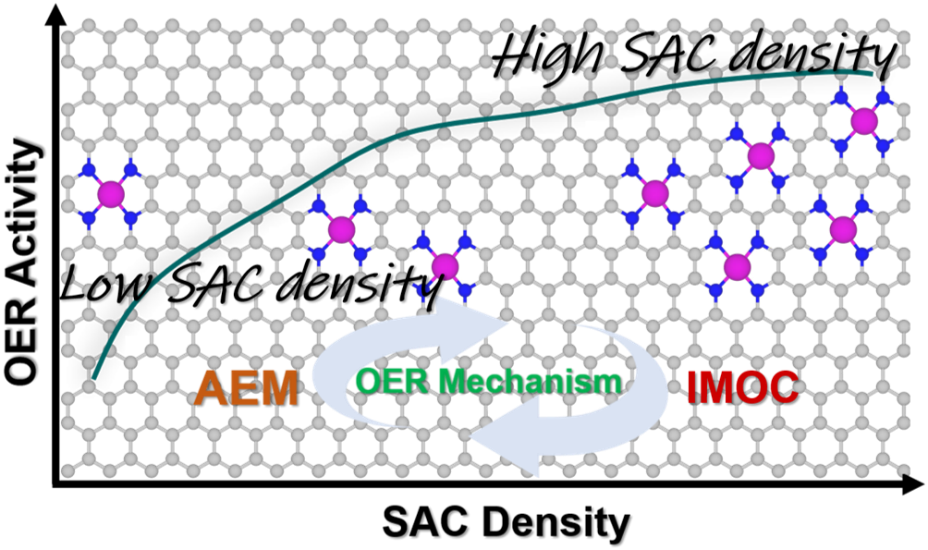

文章亮点在于:(1)发现SAC密度对OER活性具有显著影响,主要通过调节反应中间体的吸附能来实现。随着Co、Ni和Cu SAC密度的增加,OER过电位呈现下降趋势;然而,Fe SAC的密度提升却导致过电位上升,这主要归因于Fe SAC对OER中间体的更强吸附作用。(2)SAC密度的增加破坏了石墨烯载体的对称性和原子有序性,导致金属位点周围电子的局域化,增强了金属位点的局部电子密度,有利于反应中间体的吸附,从而降低了Co、Ni和Cu SAC的OER过电位。然而,对于Fe SAC而言,由于反应决速步的改变,更强的OOH中间体吸附增加了过电位。(3)在高密度Co、Ni和Cu SAC中,OER机制从传统的吸附物演化机制(AEM)转变为分子内氧耦合机制(IMOC)。在这一机制下,两个相邻位点的中间体可以直接耦合或通过水分子辅助完成耦合,从而促进了OER过程,解释了实验中观察到的性能提升。

图2. SAC密度变化导致的机制转变

总之,该研究揭示了SAC密度与OER活性和反应机制之间的关系,表明控制SAC密度对于优化OER性能至关重要。通过调整SAC的密度和组成,可以进一步优化催化剂的性能,设计出在能源转换应用中具有更高活性、稳定性和选择性的SAC。这项研究为理解SAC中单原子密度、电子结构和反应机制之间的复杂相互作用提供了框架,为未来设计更高效、更优化的单原子催化剂提供了理论基础。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Understanding the Density Dependence of the OER Activity and Mechanism in Single-Atom Catalysts

Karim Harrath, Ya-Fei Jiang, Cong-Qiao Xu*, Jun Li*

J. Phys. Chem. C 2025, 129, 6, 2883–2892

https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.4c07614

Published February 3, 2025

© 2025 American Chemical Society

(本稿件来自ACS Publications)

如果篇首注明了授权来源,任何转载需获得来源方的许可!如果篇首未特别注明出处,本文版权属于 X-MOL ( x-mol.com ), 未经许可,谢绝转载!

京公网安备 11010802027423号

京公网安备 11010802027423号