港大郭正晓院士/北化邱介山教授/西北大学马海霞教授/东北林大徐明教授JACS:基于N-N氧化偶联的电化学双极制氢新思路

水电解是一种环保的制氢途径,OER与析氢反应(HER)直接耦合存在诸多弊端。首先,阳极OER由于涉及四个电子的反应步骤,从热力学角度来看是不利的且反应迟缓,产生了90%的电能消耗。其次,氢气和氧气混合的风险很高,因此需要昂贵的离子交换膜来防止气体交叉。第三,阳极产物氧气的经济价值较低。因此,近年来人们广泛研究了用热力学更有利的氧化反应替代OER的技术。这些底物分子包括醇类、醛类和胺类等,从而升级为高附加值化学品。其他底物分子如尿素、肼等电氧化也可用于污染物的绿色电化学降解。尽管在耦合水电解系统方面取得了重大进展,但仍处于发展的初级阶段,还需要克服一些难题:(1)设计满足工业规模电流密度(达到500 mA/cm2以上)的电解槽;(2)探索用于制药、能源和特殊化学品的新的绿色电化学途径;(3)在阴极和阳极同时生产氢气,以解决阴极制氢与阳极有机氧化反应之间的市场规模不匹配问题。

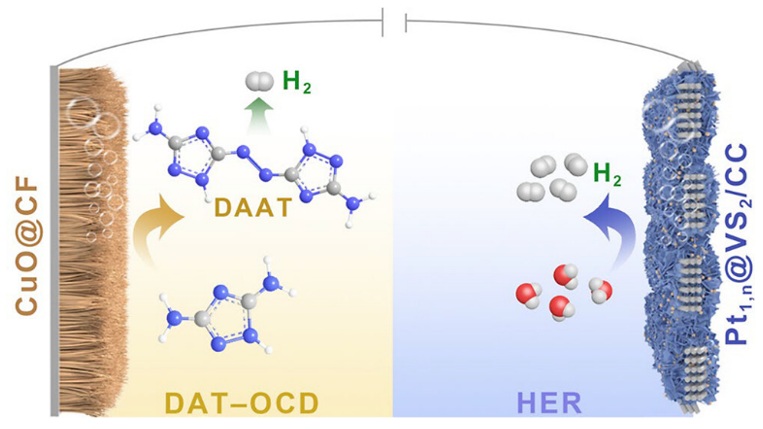

图1. 电化学双极制氢体系示意图

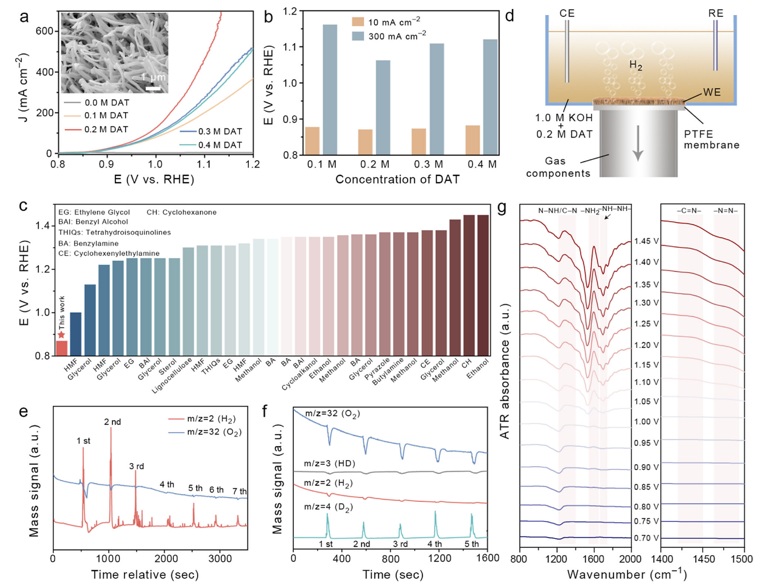

香港大学郭正晓院士联合北京化工大学邱介山教授、西北大学马海霞教授、东北林业大学徐明教授,提出了通过3,5-二氨基-1,2,4-三唑(DAT)底物的N-N氧化偶联实现电化学双极制氢新思路。作者使用泡沫铜化学氧化-煅烧方式制备出三维氧化铜纳米线自支撑电极(CuO@CF)作为催化剂进行DAT-OCD活性探究。发现0.2 M DAT底物浓度下DAT-OCD起始电位最低(0.83 VRHE),且在10 mA/cm2电流密度下的氧化电位仅为0.87 VRHE,远低于OER工作电位。通过在线原位DEMS分析发现DAT-OCD过程中没有O2的产生,但有大量H2溢出。进一步通过氘代同位素标记技术证实H2中的H原子来源于DAT底物的氨基,说明DAT-OCD产生偶氮四唑过程中氨基脱出的H*通过Tafel过程产生H2。为了进一步阐明DAT-OCD反应路径,借助原位ATR-FTIR技术探究在反应电位区间催化剂表面活性中间物种的变化,检测到-NH-NH-和OH*物种的信号峰,说明DAT中的氨基可能由OH*引发脱氢,并先通过N-N桥联方式实现耦合,随后进一步脱氢产生偶氮键。

图2. 阳极DAT-OCD反应活性及其原位DEMS、ATR-FTIR表征

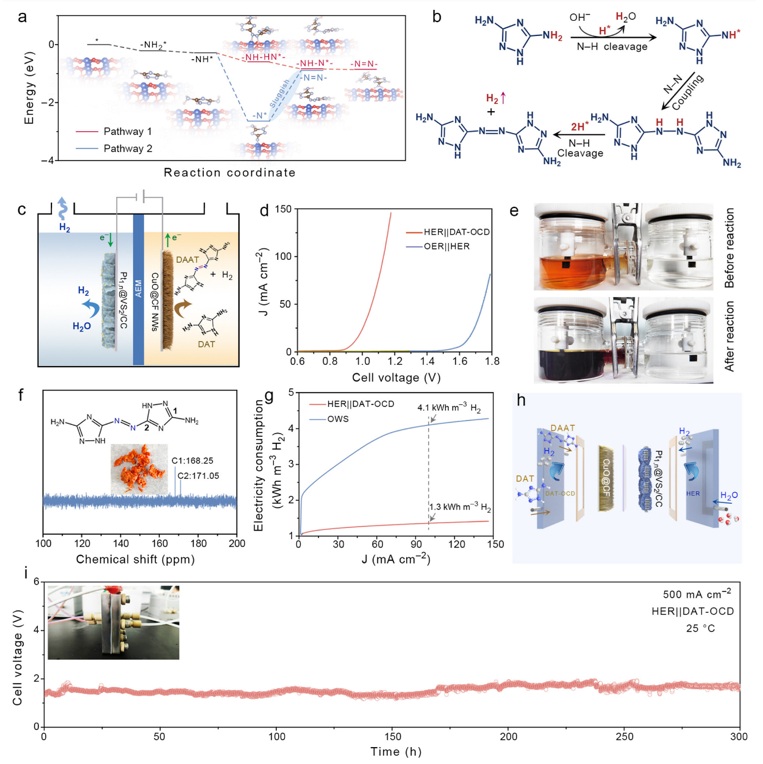

DFT计算进一步证实了预测的DAT-OCD反应路径在热力学上易发生。将DAT-OCD||HER构建H型电解槽,发现该耦合体系在10和50 mA/cm2电流密度下的槽电压仅为0.94和1.05 V,远低于传统电解水。该体系在100 mA/cm2电流密度下的电耗仅为1.3 kWh/m3 H2,相比于传统电解水电耗降低约~68%,因此实现了低能耗制氢。阳极产物通过NMR 13C谱图证实为纯相偶氮三唑产物。为了进一步探究该耦合体系的实际应用前景,将该耦合体系构建膜电极装置。该体系在500 mA/cm2电流密度下仍能保持至少300小时稳定性。表明具有该体系具有一定工业化应用前景。

图3. 阳极DAT-OCD的DFT计算、H型电解槽性能测试以及膜电极稳定性测试

这一成果近期发表在国际高水平期刊J. Am. Chem. Soc.上,文章的第一作者是西北大学李嘉辰副教授和李阳副教授。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Electrochemical N–N Oxidatively Coupled Dehydrogenation of 3,5-Diamino-1H-1,2,4-triazole for Value-Added Chemicals and Bipolar Hydrogen Production

Jiachen Li, Yang Li, Yuqiang Ma, Zihang Zhao, Huarong Peng, Tao Zhou, Ming Xu*, Daidi Fan, Haixia Ma*, Jieshan Qiu*, Zhengxiao Guo*

J. Am. Chem. Soc., 2025, 147, 9505–9518, DOI: 10.1021/jacs.4c17225

作者介绍

郭正晓,香港大学理学院化学系与工学院机械工程系双聘讲座教授,伦敦大学学院(University College London)荣誉教授,欧洲科学院院士(Academia Europaea)。长期从事能源与环境应用方向的功能纳米材料(MOFs、COFs、二维材料、多级孔材料等),“热-电-光”联动催化,以及光-电化学装置的设计与制备。已主持/参与英-中,欧-中,欧盟,英-美等联合创新项目30多项。曾荣获(国际)化学工业协会(SCI), 皇家化学学会(RSC)和英国材料学会(IoM3)联合颁发的贝尔比奖,多次入选科睿唯安全球“高被引科学家”。以通讯作者身份在Nature, Nat. Energy,Nat. Commun., J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Energy Environ. Sci., Adv.(Energy,Functional)Mater., Nano Letters, PRL等刊物发表论文300余篇(被引用32,000余次,H = 82)。

https://www.x-mol.com/university/faculty/304518

邱介山,北京化工大学化工学院教授,博士生导师。国家杰出青年基金获得者、教育部长江学者特聘教授、全国化工优秀科技工作者、全国百篇优秀博士论文指导教师、“科睿唯安”全球高引科学家及Elsevier中国高被引学者、国家重点研发计划项目首席科学家。主要从事材料化工和能源化工等领域研究,多项技术实现规模化应用,创造了显著的经济效益和社会效益;研究获德国拜尔、瑞士加铝、日本三菱、中国香港中华煤气公司等名企资助。在Nature Mater.、Adv. Mater.、Energy Environ. Sci.、Nature Commun.、Angew. Chem.、JACS、PNAS等刊物发表论文900余篇,论文总引74000余次,h-index 134 (Google scholar);煤基碳材料的论文数量世界第一(Web of SCI.),引领了煤化学化工领域的新发展方向。申请及授权发明专利180余件;参加完成“煤焦化焦油加工工程设计标准”等多项国家标准的制定或修订。获教育部自然科学一等奖、辽宁省自然科学一等奖、中国化工学会科学技术奖一等奖等省部级科技奖励20余项。

https://www.x-mol.com/university/faculty/188458

马海霞,西北大学化工学院二级教授,教育部新世纪优秀人才和陕西省人才推进计划中青年科技创新领军人才,获陕西省青年突击手和第六届陕西省青年科技奖。教育部创新团队、陕西省科技创新团队和陕西省三八红旗集体带头人。主要从事含能材料的开发、安全性评估以及电化学制氢耦合含能材料制备体系的构建。作为课题负责人主持国家自然科学基金等30项基金和委托研究项目;先后获得陕西省科学技术二、三等奖等10项科学技术奖;在J. Am. Chem. Soc., Nat. Commun.、Adv. Mater.、Adv. Funct. Mater.、Adv. Sci.、ACS Catal.、Chem. Eng. J.等期刊上公开发表论文280余篇,其中150余篇被SCI收录。

https://www.x-mol.com/university/faculty/379034

徐明,教授,博士研究生导师。2018年博士毕业于北京化工大学,师从卫敏教授(国家杰青);2018-2020年在北京大学从事博士后研究,合作导师马丁教授(国家杰青、长江学者特聘教授);2020-2023年在北京化工大学段雪院士团队,副教授;2023年12月进入东北林业大学从事多相催化研究,获成栋杰出人才科研启动项目资助,并成立纳米与绿色催化课题组(nano &green catalysis research group)。现担任Green Carbon、Carbon Neutralization和Chemical Science and Engineering等期刊的青年编委。主要研究方向: 1)氢能的高效制备、存储与高值化利用;2) 碳基能源小分子的高效与定向转化;3)利用先进的原位表征技术揭示催化反应活性位与催化机理。迄今发表SCI论文70余篇,论文总被引5000 余次, ESI高被引16篇, H因子35;研究成果以第一作者/通讯作者(含共同)在Nat. Energy、 Nat. Catal.、 Nat. Commun.、 J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Mater. 和Matter等国内外高水平期刊发表SCI论文20余篇。授权发明专利4件,合著英文专著1部。近五年主持国家自然科学基金-青年项目,黑龙江省自然科学基金优秀青年项目,省部级揭榜挂帅项目,北京大学青年学者基金项目和企业横向项目等10余项。

李嘉辰,西北大学化工学院副教授。入选人社部“香江学者”、陕西省特支计划青年拔尖人才、陕西省青年科技新星。主要从事含氮有机小分子高值转化和电解水制氢研究。近年来以第一作者在SCI期刊J. Am. Chem. Soc., Nat. Commun.、Adv. Mater.、Adv. Funct. Mater.、Adv. Sci.、ACS Catal.、Chem. Eng. J.等发表论文,其中ESI高被引论文1篇。主持国家自然科学基金、香江学者计划项目、陕西省创新人才推进计划-青年科技新星项目、陕西省重点研发计划等。

鉴于目前在研项目有香港研究资助局、香港创新科技署Innov@HK和UGC-TRS (Theme-Based Research)和香港大学的鼎力支持,郭正晓院士课题组致力于“理论计算,机器学习和实验开拓” 有效生成式结合的创新科研机制,长期招聘基础知识扎实、创新能力强、合作精神优秀的研究助理教授、博士后和博士生,方向包括但不限于生物质/HER/OER/ORR/CO2RR/甲烷转化等清洁能源/资源的转换与储存。详情请见:https://zxguo.hku.hk/。

如果篇首注明了授权来源,任何转载需获得来源方的许可!如果篇首未特别注明出处,本文版权属于 X-MOL ( x-mol.com ), 未经许可,谢绝转载!

-

ACS Mater. Lett.┃氧化还原介质辅助的分离式电解水制氢 2021-05-12

-

MoO2-FeP异质结的界面设计用于高效制氢及生物质电氧化 2020-03-20

-

JACS:TS催化剂三元活性位点协同增强低电压甲醇制氢达工业级电流密度 2025-01-24

-

Electrocatalytic Reduction of CO2 to Value-Added Chemicals via C–C/N CouplingAdvanced Energy and Sustainability Research (IF 6.2) Pub Date : 2023-04-25 ,DOI:10.1002/aesr.202200192Junling Liu, Xuejing Zhang, Rui Yang, Yongan Yang, Xi Wang

-

Study on inhibition effect of 3-amino-1, 2, 4-triazole on chemical mechanical polishing of GLSI low-techology node molybdenum barrier layerMaterials Science in Semiconductor Processing (IF 4.2) Pub Date : 2023-04-05 ,DOI:10.1016/j.mssp.2023.107474Pengfei Wu, Baoguo Zhang, Haoran Li, Ye Wang, Mengchen Xie, Ye Li, Wantang Wang

-

Predicting the catalytic performance of Nb-doped nickel oxide catalysts for the oxidative dehydrogenation of ethane by knowing their electrochemical propertiesYousra Abdelbaki, Rita Sánchez-Tovar, Agustín de Arriba, Ester García-González, Ramón Fernández-Domene, Benjamín Solsona, Jose M. López Nieto

-

Electrochemical conversion of biomass-derived aldehydes into fine chemicals and hydrogen: A reviewJayaraman Theerthagiri, K. Karuppasamy, Juhyeon Park, Nihila Rahamathulla, M. L. Aruna Kumari, Marciélli K. R. Souza, Eduardo S. F. Cardoso, Arun Prasad Murthy, Gilberto Maia, Hyun-Seok Kim, Myong Yong Choi

京公网安备 11010802027423号

京公网安备 11010802027423号