江南大学刘小浩Chem Catal.:超细CeO2纳米岛助力CH4干重整无副反应、无失活运行2000小时

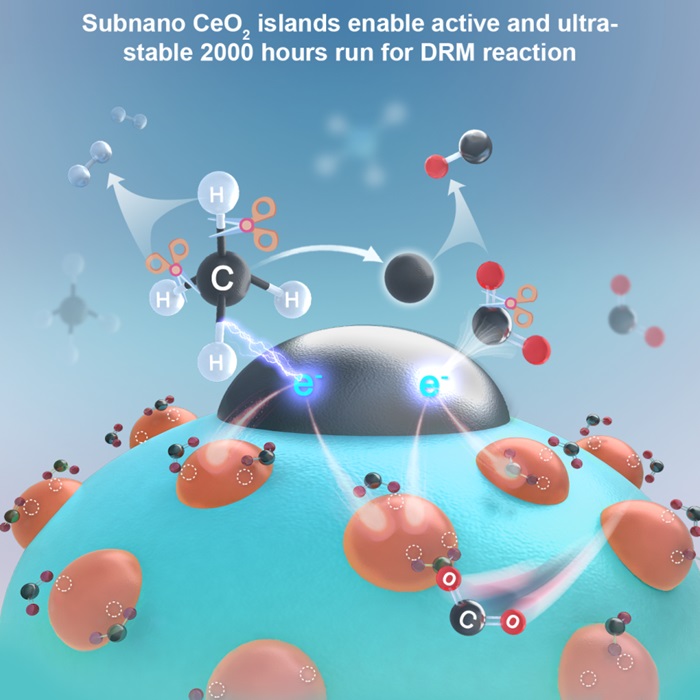

甲烷干重整(DRM)反应是实现温室气体甲烷(CH4)和二氧化碳(CO2)高效转化为合成气(CO + H2)的重要途径,产物合成气可用于生产多种优质燃料和高价值的化工产品。传统的镍基催化剂在高温反应条件下(大于800 °C)容易发生金属纳米粒子烧结和积炭,导致稳定性较差。为此,本文提出一种简单而有效的干重整催化剂设计策略。首先利用Stober法合成直径约为250-300 nm的球形SiO2,然后采用静电吸附法将尺寸约为1.5 nm的超细CeO2纳米团簇均匀分散在SiO2表面,最后采用传统的浸渍法将尺寸约为25-30 nm的镍纳米粒子负载到超细CeO2纳米岛修饰的球形SiO2载体表面,进而获得具有高活性、超稳定的镍基干重整反应催化剂(图1)。设计这种模型结构的催化剂具有如下优势:(1)催化剂中较大尺寸的镍纳米颗粒有利于抑制其在反应过程中烧结。(2)更重要的是,超细CeO2纳米岛通过与Ni纳米粒子之间可控电子转移,实现对CH4的可控活化。可控电子转移可以通过控制SiO2表面CeO2纳米岛的浓度来实现。(3)同时,这些高度配位不饱和CeO2纳米岛的引入,通过Ni向CeO2传递电子或载体表面丰富的CeO2氧空位极大地促进CO2的吸附与活化,加速催化剂表面CH4裂解产生的碳物种的消除。这种纳米岛上活化生成的“活性氧”物种能有效缓解Ni金属表面活性位点的氧化失活,同时有效提高碳物种消除能力。此外,带正电荷的超细CeO2纳米岛实现了对SiO2载体表面Si-OH负电荷的覆盖,进而通过“疏碳效应”,调控催化剂积碳的类型与落位,抑制了积碳对Ni活性位点的覆盖。

图1. 催化剂结构模型和甲烷干重整反应过程示意图

研究亮点:

1. 超细(1-1.5nm)CeO2纳米岛分散在球形SiO2表面,通过可控调节Ni向其电荷转移,实现Ni表面CH4可控C-H键断裂,同时强化CO2吸附活化。

2. 大量高度配位不饱和CeO2纳米岛有助于促进CO2吸附活化,从而强化“消碳过程”。

3. 带正电荷CeO2纳米岛覆盖SiO2表面,由于其“疏碳效应”,改变了积碳类型和落位,有效避免了Ni位点积碳失活。

4. 通过调节CeO2纳米岛在SiO2表面的浓度,观察到CH4转化与CeO2含量呈火山型曲线关系。优化的催化剂应用于DRM反应,实现了CO2和CH4转化率分别为96%和92%,无副反应、无失活稳定运行2000小时。

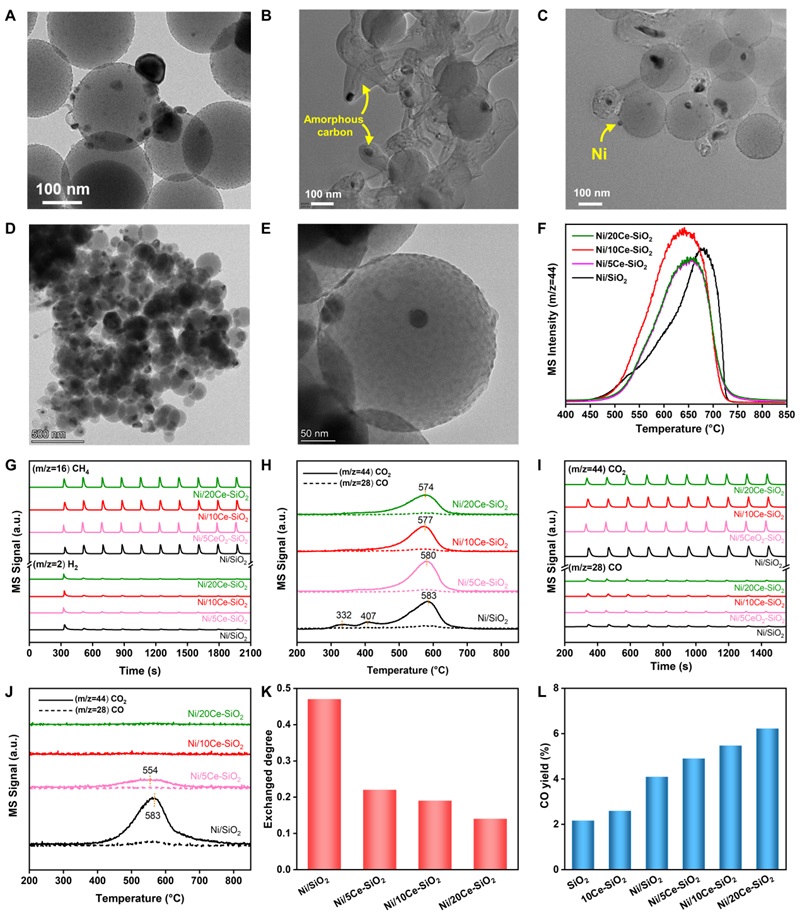

图2. CeO2纳米团簇对催化剂积碳消碳行为的影响,(A)还原后Ni/10Ce-SiO2催化剂TEM表征、(B)Ni/SiO2催化剂反应50h后TEM表征、(C)Ni/10Ce-SiO2催化剂反应50h后TEM表征、(D,E)Ni/10Ce-SiO2催化剂反应2000h后TEM表征、(F)Ni/yCe-SiO2催化剂反应50h后的O2-TPO表征、(G)原位还原后800°C下催化剂CH4脉冲实验、(H)CH4脉冲实验后催化剂原位O2-TPO表征、(I)CH4脉冲实验后催化剂原位CO2脉冲实验、(J)CO2脉冲实验后催化剂原位O2-TPO表征、(K)原位还原后,800°C下CH4-D2交换脉冲实验的交换度、(L)原位还原后,催化剂与5 wt%活性碳混合,800°C下CO2脉冲实验的CO产率。

TEM表征结果显示,CeO2颗粒尺寸约为1.5nm,且均匀分布在球形SiO2载体表面,Ni的颗粒尺寸约为25-30nm(图2A)。50h的DRM反应后,未经CeO2纳米岛修饰的Ni/SiO2催化剂被大量无定形积碳包裹(图2B)。然而,经CeO2纳米岛修饰的Ni/10Ce-SiO2催化剂,积碳主要以石墨碳形式出现,且远离催化剂表面,显著抑制了其对Ni活性位点的覆盖(图2C)。在2000h反应后的催化剂中也观察到同样现象(图2D和E),充分说明CeO2修饰能够有效调节催化剂积碳行为。此外,50h反应后的催化剂的O2-TPO表征结果说明,CeO2修饰有利于积碳氧化,能显著提高消碳能力(图2F)。为进一步探究CeO2对催化剂积碳、消碳行为的影响,在反应温度(800°C)下进行了一系列模型脉冲反应。CH4脉冲与后续O2-TPO实验结果表明,CeO2引入能够轻微减弱CH4解离速度,减慢碳沉积速率(图2G和H)。CH4脉冲、CO2脉冲与后续O2-TPO实验结果表明,CeO2引入能够大幅提高CO2的消碳速度(图2I和J)。此外,CH4-D2交换脉冲实验(图2K)进一步证明CeO2引入能够轻微减弱催化剂对CH4的C-H键的活化能力,而CO2-活性碳脉冲氧化实验(图2L)也进一步证明CeO2对消碳反应的促进作用。

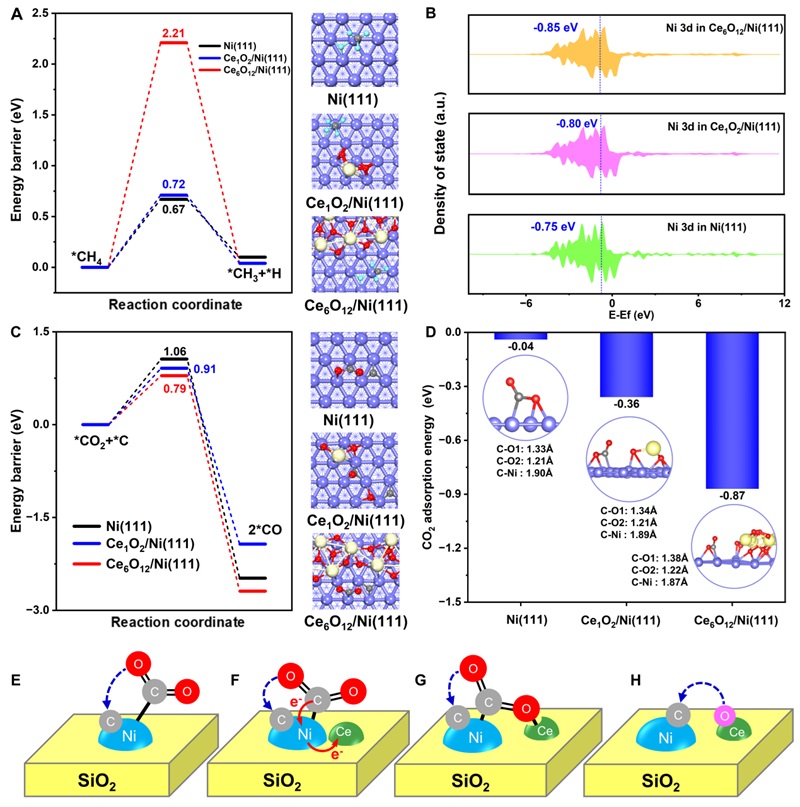

图3. CeO2纳米团簇对(A)CH4在Ni位点上的解离、(B)表面Ni原子的d带中心、(C)Ni位点上消碳反应(*CO2+*C→2*CO)和(D)CO2在Ni位点上吸附能的影响,以及(E-H)在Ni/SiO2和Ni/Ce-SiO2催化剂上各种消碳反应路径示意图。

采用DFT计算探究了超细CeO2纳米岛对催化剂积碳、消碳反应行为的影响机制。结果表明,CeO2通过吸电子作用降低金属Ni位点的d电子数量,提高了CH4中C-H键解离能垒(图3A和B)。CeO2吸电子作用也有利于增强Ni与CO2中C原子之间相互作用,进而削弱C-O键,降低消碳反应能垒(图3C和D)。此外,基于DFT计算对比了金属Ni位点、CeO2促进金属Ni位点、CeO2氧空位和CeO2晶格氧四种活性位点上的消碳反应路径(图3E-H),发现CeO2促进金属Ni位点是催化剂消碳反应的主要活性位点。

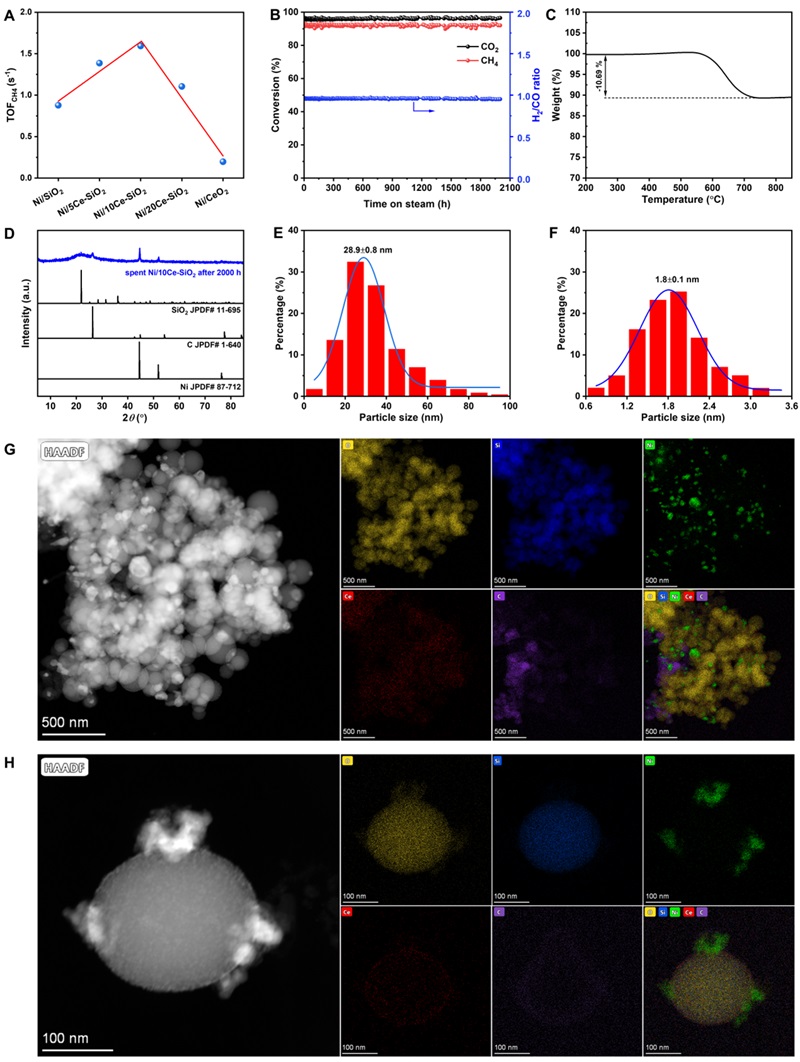

图4. Ni纳米粒子与CeO2的相互作用对CH4干重整催化活性和稳定性的影响,(A)反应活性与CeO2纳米岛含量的火山型曲线关系、(B)2000 h催化剂稳定性测试结果,长周期反应后催化剂的表征(C)热重分析、(D)XRD、(E,F)Ni和CeO2的粒径分布,以及(G,H)HADFF-STEM和元素Mapping表征。

结合上述研究结果,进一步探究了Ni与CeO2相互作用对DRM反应催化活性与稳定性的影响。首先,随着Ni与CeO2相互作用增强,催化剂活性呈现出明显的火山型关系(图4A),适中的Ni与CeO2相互作用有利于实现更高的催化活性。在此基础上,对Ni/10Ce-SiO2催化剂进行长周期稳定性测试(图4B)。该催化剂在2000 h的DRM反应中CO2与CH4转化率保持在96%和92%,且未出现明显的失活与副反应。2000 h反应后催化剂积碳含量仅为10.7%(图4C),表明碳沉积速率十分缓慢(0.00001 g/h)。结合XRD与TEM表征可知,2000 h反应前后的催化剂中Ni与CeO2颗粒尺寸未出现明显变化(图4D-F),表明该催化剂中Ni与CeO2粒子具有良好的抗烧结稳定性。此外,TEM表征结果显示,2000 h反应后催化剂中Ni与CeO2分布较为均匀,积碳以石墨碳形式出现,且远离催化剂表面(图4G-H)。由此可见,本文借助超细CeO2纳米岛对催化剂的修饰可控调节CH4解离,同时大幅强化CO2吸附与活化,加速表面的消碳反应,并有效促进积碳物种远离催化剂表面,从而实现了催化剂的高活性与超稳定性。

这一成果近期发表在Chem Catalysis 期刊上。江南大学化学与材料工程学院博士研究生李玉峰和硕士研究生李真薇为文章的共同第一作者,江南大学化学与材料工程学院刘小浩教授为文章的通讯作者。上述工作得到国家自然科学基金面上项目(22379053,21878127)等项目的资助。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Strong activity-based volcano-type relationship for dry reforming of methane through modulating Ni-CeO2 interaction over Ni/CeO2-SiO2 catalysts

Yufeng Li, Zhenwei Li, Nan Wang, Yajun Zha, Ke Zheng, Yuebing Xu, Bing Liu, Xiaohao Liu*

Chem Catal., 2024, DOI: 10.1016/j.checat.2024.101189

作者简介

如果篇首注明了授权来源,任何转载需获得来源方的许可!如果篇首未特别注明出处,本文版权属于 X-MOL ( x-mol.com ), 未经许可,谢绝转载!

京公网安备 11010802027423号

京公网安备 11010802027423号