单原子催化剂的活性起源——工况下的杂化态转变

单原子催化剂(SACs)作为电催化能源转换技术被寄予厚望。为了实现这一技术的广泛应用,开发高效、稳定且经济的电催化剂成为科研人员的首要任务。尽管SACs的结构相对简单,但其催化活性起源一直是科学界的一个难题。近日,东南大学王金兰教授(点击查看介绍)/凌崇益副教授(点击查看介绍)团队以NiN4 SAC作为为研究对象对工作条件下单原子催化剂的活性物理起源进行了深入探索,解决了这一难题。

电催化能源转换已成为应对能源危机和气候问题所带来挑战的重要战略。高效、稳定和低成本的电催化剂是这一技术广泛应用的先决条件。因此,在过去的几十年里,电催化剂的开发备受关注。在各种候选催化剂中,由N掺杂碳载体和过渡金属组成的SACs因其金属原子利用率∼100%、超高的本征活性和选择性等优点,已被广泛探索,并在各种反应中展现出巨大潜力。然而,尽管SACs的几何结构相对清晰,但在许多情况下,人们对其活性来源仍然知之甚少。尤其是NiN4 SAC在二氧化碳还原反应(CO2RR)中展现出的优异活性,与传统理论认知相悖,这一谜团限制了电催化剂的进一步发展。

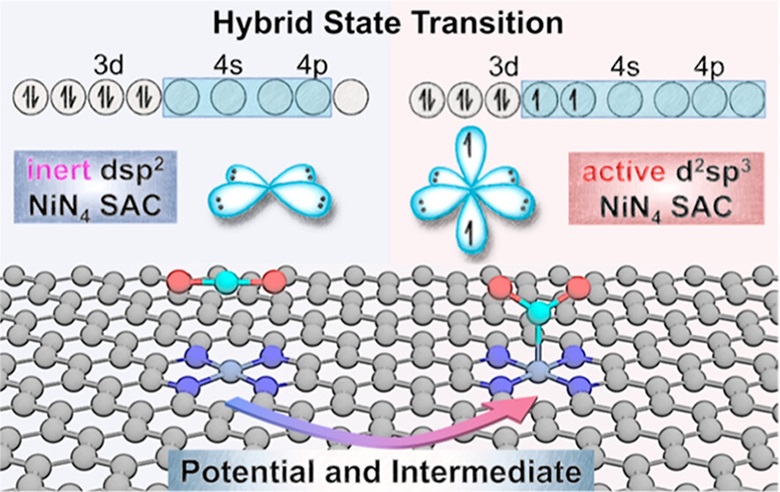

针对这一挑战,东南大学王金兰教授、凌崇益副教授团队基于系统的理论计算,首次提出了一种“杂化态转变”的新模型来揭示单原子催化剂活性的物理起源。以CO2RR中的NiN4 SAC作为研究重点,团队发现dsp2杂化的Ni中心是NiN4 SAC的基态,但对 CO2RR是惰性的。在工作条件下,外加电势的增加和反应中间产物的吸附会诱导Ni中心的杂化态转变,从惰性的dsp2态转变为活性的d2sp3态。形成的d2sp3态具有优异的CO2RR催化性能,且与实验数据高度吻合,从而为提出的理论模型提供了有力支撑。此外,杂化态转变具有普遍性,甚至在某些反应中会处于动态变化。这项工作提出了单原子催化剂中心原子电子结构演化的普遍原理,为催化剂的设计和优化带来全新认知。

这一成果近期发表在J. Am. Chem. Soc.上,文章的第一作者是东南大学物理学院博士研究生崔煜。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Hybridization State Transition under Working Conditions: Activity Origin of Single-Atom Catalysts

Yu Cui, Chunjin Ren, Qiang Li, Chongyi Ling*, and Jinlan Wang*

J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 15640–15647, DOI: 10.1021/jacs.4c05630

通讯作者简介

王金兰,现为东南大学物理学院首席教授,博士生导师。2002年在南京大学物理系获得博士学位,2003-2005年在美国Argonne 国家实验室化学部从事博士后研究。2015年获国家杰出青年基金、2016年获江苏省“333”领军人才支持计划,2018年入选国务院特殊津贴专家,2021年入选英国皇家化学会会士。长期从事新材料的模拟与设计研究,在机器学习预测新材料、二维材料的可控生长与物性调控以及能源转换材料设计等方面做出了一系列创新性研究工作。在包括Science、 Nature、 Nature Nanotechnology、Nature Communications等重要刊物上发表学术论文200余篇,论文总引超过20000次,连续八年入选“Elsevier 中国高被引学者名单”。

https://www.x-mol.com/university/faculty/31094

凌崇益副教授简介

凌崇益,现东南大学副教授,硕士生导师。2018年毕业于东南大学物理学院,2019年至2021年先后在东南大学、香港城市大学从事博士后研究工作,2021年3月加入东南大学物理学院。主要从事新能源材料的多尺度模拟研究,发表SCI论文50余篇,其中(共同)第一/通讯作者论文30余篇,包括Nature, J. Am. Chem. Soc.(9篇),Adv. Mater.,Nat. Commun,Nano Lett.等。论文引用6000余次(Google Scholar),入选“斯坦福全球前2%科学家”年度(2023)榜单。

课题组主页:

https://physics.seu.edu.cn/jlwang_zh/main.psp

https://www.x-mol.com/university/faculty/345185

如果篇首注明了授权来源,任何转载需获得来源方的许可!如果篇首未特别注明出处,本文版权属于 X-MOL ( x-mol.com ), 未经许可,谢绝转载!

京公网安备 11010802027423号

京公网安备 11010802027423号