Angew:近红外有机电致发光(NIR-OLED)新突破

近年来,高效率近红外发光材料因其在生物成像、医疗、光通信和夜视器件等方面的重要应用而备受关注。除了无机近红外量子点和卤化物钙钛矿等材料外,各种有机近红外材料包括传统的荧光小分子材料、共轭聚合物、稳定的发光自由基、热激活延迟荧光(TADF)材料和金属有机配合物磷光材料等因其具有化学结构可调、稳定性好、便于制备近红外有机电致发光器件(NIR-OLED)的优势而得到迅速的发展。在这些有机近红外材料中,后三种材料在OLED中对单线态和三线态激子的利用率能够达到100%,从而提高了器件的效率。尽管如此,受制于能隙法则 (energy gap law),即随着激发态和基态之间的能隙差减小,非辐射跃迁速率常数呈指数增加,导致开发高效率的有机近红外发光材料(> 700 nm)一直是一个巨大的挑战,从而严重限制了相关器件电致发光效率的提升。

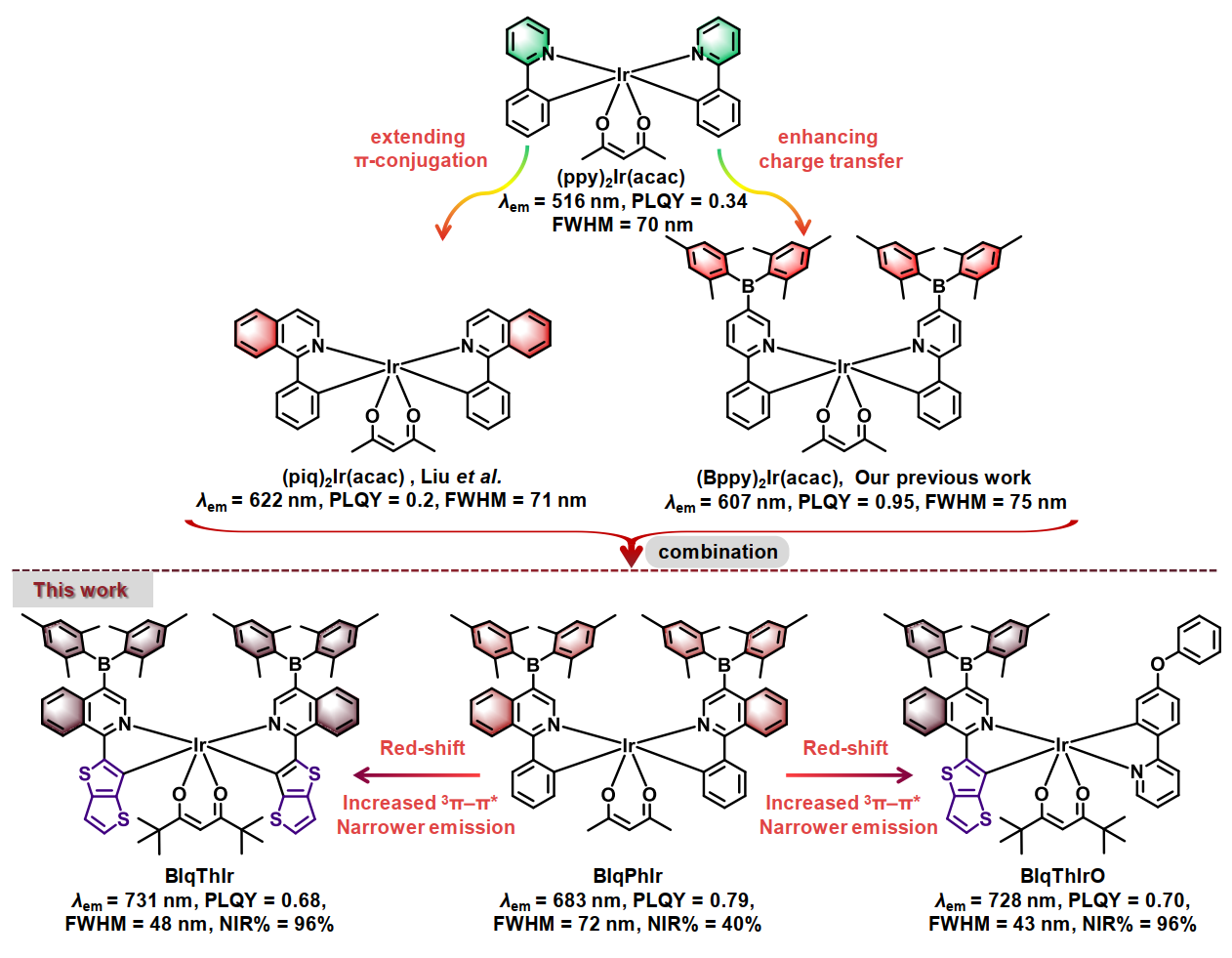

目前,扩展π-共轭和增强发光分子的电荷转移(CT)是红移材料发光波长的两种常见方法,通常需要将两种方法相结合才能获得近红外区的发光。因此,以前报道的近红外发光材料由于具有很强的CT性质,发光光谱半峰宽(FWHM)通常高达70-150 nm。当最大发光波长小于770 nm时会有部分光谱覆盖可见光区域,严重降低近红外光的纯度,这种情况不利于高性能纯近红外发光或夜视器件的制备。如若为了提高近红外光纯度,将材料的最大发光波长红移至超过770 nm,则发光效率将进一步显著降低。因此,到目前为止,尽管已有极少量性能较好的NIR-OLED获得超过15%的外量子效率,但表现出纯近红外发光的OLED电致发光效率通常低于5%。

近日,西安交通大学化学学院杨晓龙、孙源慧、周桂江等人与五邑大学陈钊合作报道了电致发光效率达到16.43%的纯近红外发光NIR-OLED。作者通过优化Ir(III)配合物的分子结构设计降低金属中心到配体电荷转移跃迁,提高三线态激发态中的基于配体的ππ跃迁成分,成功地将发光光谱半峰宽降低至43 nm,因此获得了最大发射峰位于730 nm附近的纯近红外发光材料 (图1)。

图1. 近红外Ir(III)配合物的分子设计策略和发光性质。

与其他纯近红外材料相比,由于具有相对较短的发射波长,因此可以缓解能隙法则的不利影响。此外,理论计算表明论文报道的配合物激发态形变非常小,因而最终获得了优异的近红外发光效率。

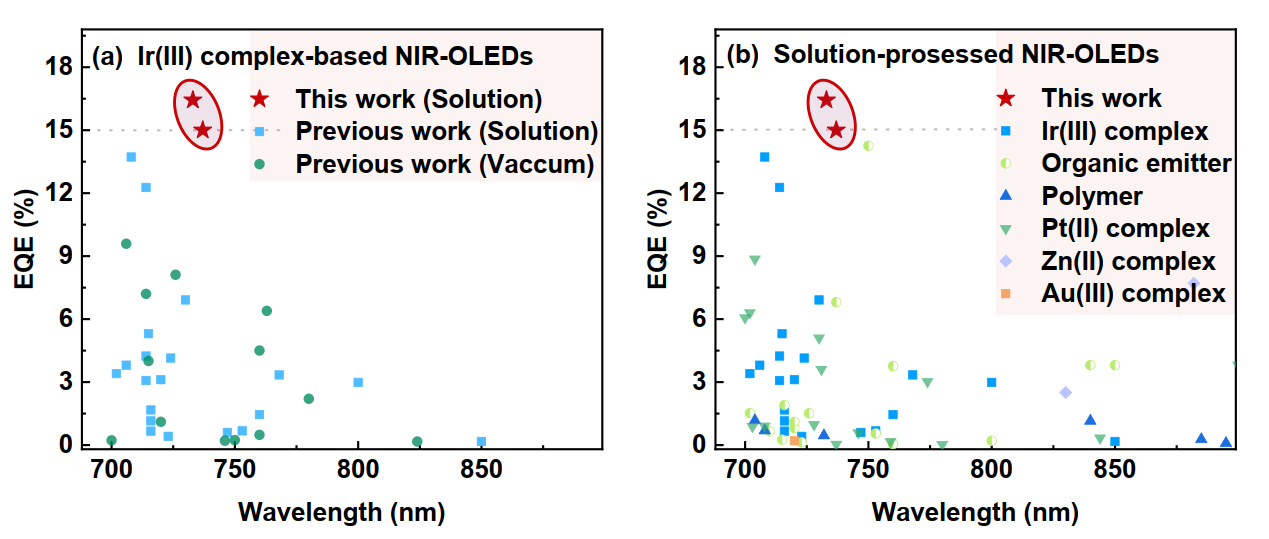

作者采用溶液法制备了具有传统结构的电致发光器件(图2),选取的功能层材料具有合适的能级,能够有效地促进从主体到客体之间的能量传递,并将激子限制在发光层内,因此,器件的电致发光光谱与其对应的光致发光光谱近乎一致。基于BIqThIr和BIqThIrO的器件电致发光波长分别为737 nm和733 nm,半峰宽仅有47 nm和44 nm,这使整个光谱中近红外成分超过98%,实现了纯近红外发光。

图2. (a) 器件结构。(b) 电致发光光谱。(c) 电流密度(J)-电压(V)-辐射度(R)曲线。(d) 电致发光效率与电流密度的特性关系。

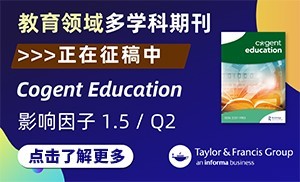

由于具有优异的近红外发光性能,溶液法制备的NIR OLED最高电致发光效率分别高达15.00%和16.43%,显著超过了已报道的基于近红外Ir(III)配合物的器件最高电致发光效率,也显著超过了采用溶液旋涂法制备的基于不同有机近红外发光材料的器件最高电致发光效率 (图3)。

图3. (a) 基于Ir(III)配合物的溶液旋涂法和真空沉积法NIR-OLED发光峰在700-900 nm范围内的最大电致发光效率。(b) 基于不同有机发光材料溶液旋涂法NIR-OLED发光峰值在700-900 nm范围内的最大电致发光效率。

综上所述,作者提出了一种开发高效率纯近红外发光材料的新策略。通过合理地设计分子结构来调控三线态性质,减少能隙定律的不利影响,为如何改善近红外材料发光性能提供了新的思路。

这一成果近期发表在Angewandte Chemie International Edition 上,该论文第一作者为西安交通大学化学学院杨晓龙副教授,通讯作者为西安交通大学化学学院孙源慧副教授、周桂江教授与五邑大学陈钊博士。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Narrowband Pure Near-Infrared (NIR) Ir(III) Complexes for Solution-Processed Organic Light-Emitting Diode (OLED) with External Quantum Efficiency Over 16 %

Xiaolong Yang, Shipan Xu, Yan Zhang, Chengyun Zhu, Linsong Cui, Guijiang Zhou, Zhao Chen, Yuanhui Sun

Angew. Chem. Int. Ed., 2023, DOI: 10.1002/anie.202309739

导师介绍

周桂江

https://www.x-mol.com/university/faculty/68979

陈钊

https://www.x-mol.com/groups/CHEN_Zhao

如果篇首注明了授权来源,任何转载需获得来源方的许可!如果篇首未特别注明出处,本文版权属于 X-MOL ( x-mol.com ), 未经许可,谢绝转载!

京公网安备 11010802027423号

京公网安备 11010802027423号