暨南大学宁国宏/李丹教授团队Angew. Chem.:光敏性金属−有机框架串联催化末端烯烃和炔烃制备伯醇

近年来,精细化工和制药行业对伯醇的需求不断增长。然而,根据马氏规则,末端烯烃或炔烃的催化水解会选择性生成仲醇。因此,自1993年以来,末端烯烃的反马氏水解一直被认为是一个挑战。在现已开发的催化体系中,硼氢化-氧化工艺仍然是生产伯醇一种有效且常用的方法,该工艺是一个两步反应,过程中需要分离纯化,且反马氏选择性有时并不高。此外,该催化体系需要使用过氧化氢和强碱,会带来额外的安全隐患。因此,开发高效且高选择性的异相催化剂,实现末端烯烃和炔烃到伯醇的转化,是十分有意义的。

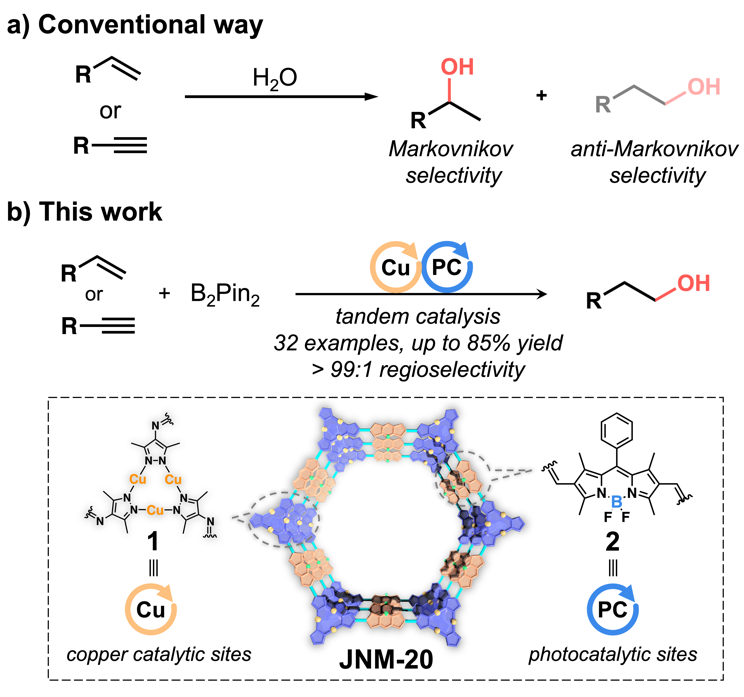

图1.(a)根据马氏规则,末端烯烃和炔烃的水解会生成仲醇;(b)将金属催化位点和光催化位点引入到JNM-20,催化末端烯烃和炔烃生成伯醇

近日,暨南大学宁国宏教授(点击查看介绍)和李丹教授(点击查看介绍)团队在该领域取得了新的研究进展。该研究团队一直致力于动态共价键链接的金属有框架材料的研究,在之前工作(J. Am. Chem. Soc., 2022, 144, 17487-17495; Inorg. Chem. Front., 2022, 9, 2928-2937; J. Mater. Chem. A, 2023, 11, 12777-12783)的基础上,研究人员选用环三核亚铜(I)单元(Cu-CTU)和氟化硼二吡咯(Bodipy)通过亚胺键缩合反应制备了Cu(I)-MOF,JNM-20。通过整合铜催化硼氢化反应和光催化氧化反应,该MOF可以通过一锅串联反应,催化末端烯烃和炔烃生产伯醇(图1)。

图2.(a)JNM-20的PXRD模拟精修。JNM-20的AA堆积的(b)俯视图和(c)侧视图。(d)红外光谱。(e)吡唑配体(HL)的13C NMR(100MHz,300K,d6-DMSO);2中的13C NMR (100MHz,300K,CDCl3);以及JNM-20的固态13C NMR。(f)JNM-20在77K时的N2吸附和脱附等温线曲线;插图为JNM-20的孔径分布。

PXRD精修模拟表明JNM-20是AA堆积结构。氮气吸附表明JNM-20孔径为2.98 nm,与AA堆积结构的模拟值相匹配。红外光谱中,N−H伸缩振动峰(3400−3300 cm−1)和C=O伸缩振动峰(~1665 cm−1)的消失,以及C=N伸缩特征的新峰(~1616 cm−1处)的出现,表明了亚胺键的成功形成。固态核磁碳谱中,化学位移约为154 ppm的亚胺碳特征共振峰的出现,也进一步证实了亚胺键的形成。

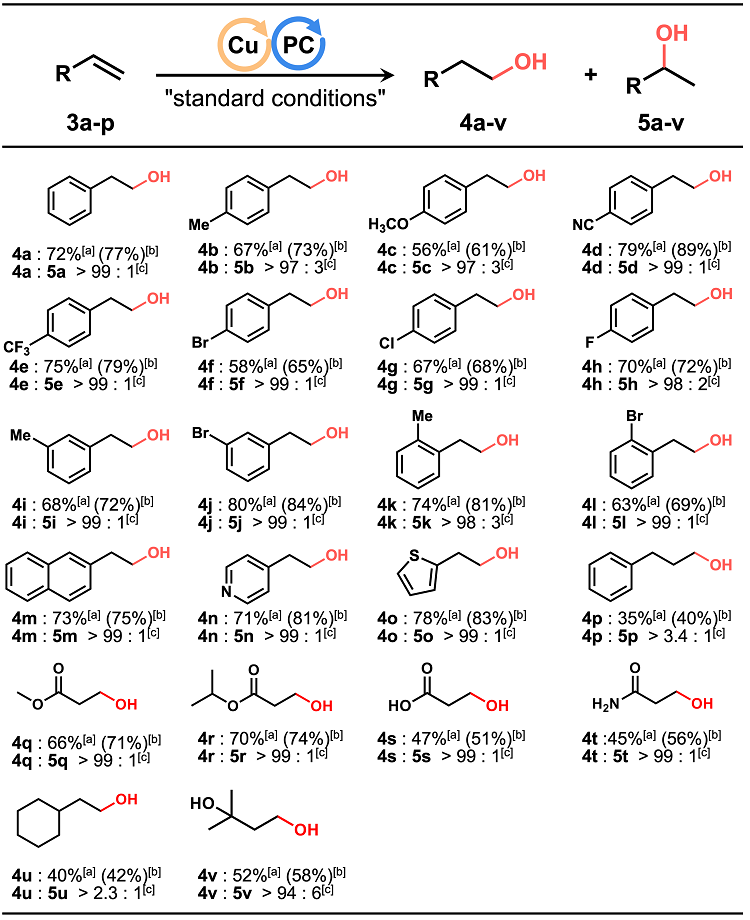

表1. JNM-20催化末端烯烃制备伯醇的底物拓展。

作者使用JNM-20通过一锅串联反应,催化末端烯烃生成伯醇。在最优的条件下,该催化体系具有良好的底物适用性。对许多官能团以及不同的取代位置的烯烃都有很好的耐受性。此外,对于难以高选择性获得反马氏产物的脂肪族烯烃(3q-3v),JNM-20也表现出了优异的催化效果。

表2. JNM-20催化末端炔烃制备伯醇的底物拓展。

除末端烯烃外,在JNM-20的催化下,末端炔烃也可以中等产率和优异的区域选择性生成了相应的伯醇。其中包含了L-甲醇(4w),表明JNM-20可以应用于药物衍生物合成。该工作为设计具有协同功能的,且具有高效和高选择性的MOF催化材料提供了新的思路。

本研究成果近期以封面论文发表在Angewandte Chemie International Edition 上,并被选为热点文章,第一作者为暨南大学的硕士研究生林晓纯,通讯作者为宁国宏教授和李丹教授,暨南大学为唯一通讯单位。该论文得到了国家自然科学基金、国家自然科学基金重点项目、广东省重大基础与应用基础计划、广东省自然科学杰出青年基金、广东省国际合作项目、广州市科技计划项目和暨南大学等项目大力支持。

图3. 文章封面图。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

A Photosensitizing Metal–Organic Framework as a Tandem Reaction Catalyst for Primary Alcohols from Terminal Alkenes and Alkynes

Xiao-Chun Lin, Yu-Mei Wang, Xu Chen, Pei-Ye You, Kai-Ming, Guo-Hong Ning, Dan Li

Angew. Chem. Int. Ed., 2023, DOI: 10.1002/anie.202306497

通讯作者简介

宁国宏 教授

暨南大学 化学与材料学院

宁国宏,暨南大学化学与材料学院教授。2013年于东京大学获得博士学位(导师Makoto Fujita教授);2013年-2018年,在东京大学、新加坡国立大学(合作导师为Loh Kian Ping教授)和利物浦大学(合作导师为Andrew I Cooper教授)从事博士后研究。2018年9月底就职于暨南大学化学与材料学院,并加入李丹教授团队。2019年获批广东省自然科学杰出青年项目,同年入选广东省“青年珠江学者”。宁国宏教授的研究领域为超分子化学、晶态多孔材料、有机储能材料等,至今已在Nat. Energy, Nat. Chem, Chem, Nat. Commun., Chem, J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed.等期刊上发表论文50余篇。

https://www.x-mol.com/groups/ning_guohong

李丹 教授

暨南大学 化学与材料学院

李丹,博士,暨南大学教授,博士生导师,化学与材料学院院长。国家杰出青年基金获得者,入选国家万人计划“百千万人才工程”领军人才,英国皇家化学会会士(FRSC);曾获广东省科学技术一等奖(第一完成人)、广东省丁颖科技奖、广东省高等学校教学名师、暨南大学“国华杰出学者奖”。主要研究兴趣是超分子配合物及其聚集体的合成组装、结构形貌和发光、吸附及手性功能等;先后主持国家自然科学基金重点项目、重大研究计划、原创探索计划项目和国家973计划(课题组长)等科研项目;在Nature、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Chem. Rev.等发表学术论文280多篇。

由李丹教授领导的广东省功能配位超分子材料及应用重点实验室,旨在开展具有重大科学意义和应用前景的配位超分子功能材料的分子设计、合成技术、晶体工程和材料创制等研究,特别注重超分子配位组装体、多孔固体材料等功能超分子体系的限域空间主客体化学及其在能源、环境和生物医药等领域的探索。广东省功能配位超分子材料及应用重点实验室常年招收研究人员和博士后。

https://www.x-mol.com/university/faculty/48510

如果篇首注明了授权来源,任何转载需获得来源方的许可!如果篇首未特别注明出处,本文版权属于 X-MOL ( x-mol.com ), 未经许可,谢绝转载!

京公网安备 11010802027423号

京公网安备 11010802027423号