数据建模助力,电化学方法研究镍(I)对芳基碘代物的氧化加成机理

近年来,镍催化的交叉偶联反应在有机方法学领域发展迅猛,并展示了其与有机光催化、电催化方法的兼容性。相对于合成领域的发展,对镍催化反应机理的研究则相对滞后,尤其是近年来不断提出的Ni(I)/Ni(III)催化循环。尽管Ni(I)与亲电试剂的反应性收获了诸多实验证据,但是针对Ni(I)物种引发的氧化加成的反应机理目前却尚不明确,而且针对配体的电性和位阻对该反应性的影响缺乏直接证据。这主要是由于Ni(I)络合物的不稳定性以及其在分离和动力学表征中的困难所导致的。

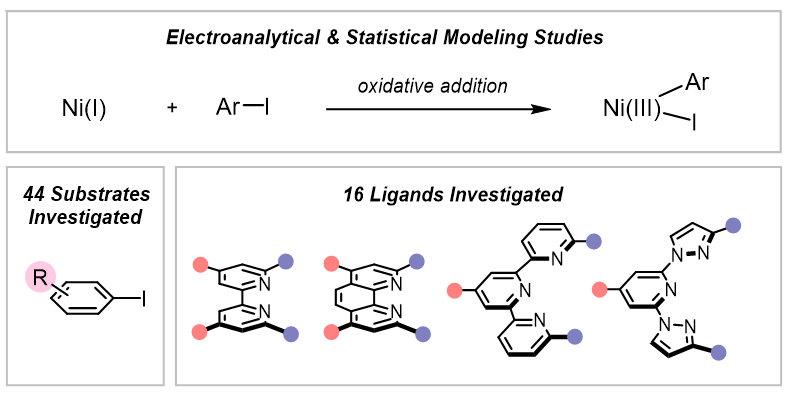

图1. 镍催化交叉偶联反应概述,图片来源:J. Am. Chem. Soc.

近日,犹他大学的Matthew S. Sigman教授(点击查看介绍)课题组与加州大学洛杉矶分校的Abigail G. Doyle教授(点击查看介绍)课题组合作,通过电化学的方法表征了催化相关的Ni(I)物种对芳基碘代物的氧化加成反应,并结合数据建模的方法研究了该氧化加成的反应机理以及配体效应。相关论文发表在J. Am. Chem. Soc杂志。

图2. Ni(I)氧化加成机理研究,图片来源:J. Am. Chem. Soc.

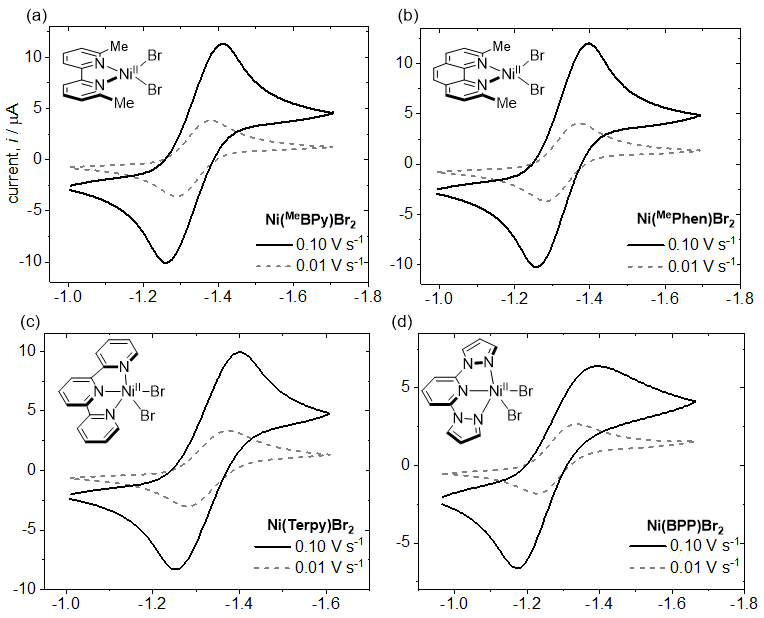

首先,该工作选用了镍催化常用的双齿(联吡啶和菲咯啉)以及三齿配体(三联吡啶以及双吡唑吡啶)配体,通过循环伏安法从Ni(II)原位生成Ni(I)物种。如图2所示,四种络合物的循环伏安曲线的可逆性证明了这些Ni(I)物种在电化学条件下的稳定性。这解决了传统的金属有机方法研究Ni(I)中遇到的不稳定性的问题,为接下来对Ni(I)的反应性研究提供了基础。

图3. Ni(II)/Ni(I)循环伏安曲线,图片来源:J. Am. Chem. Soc.

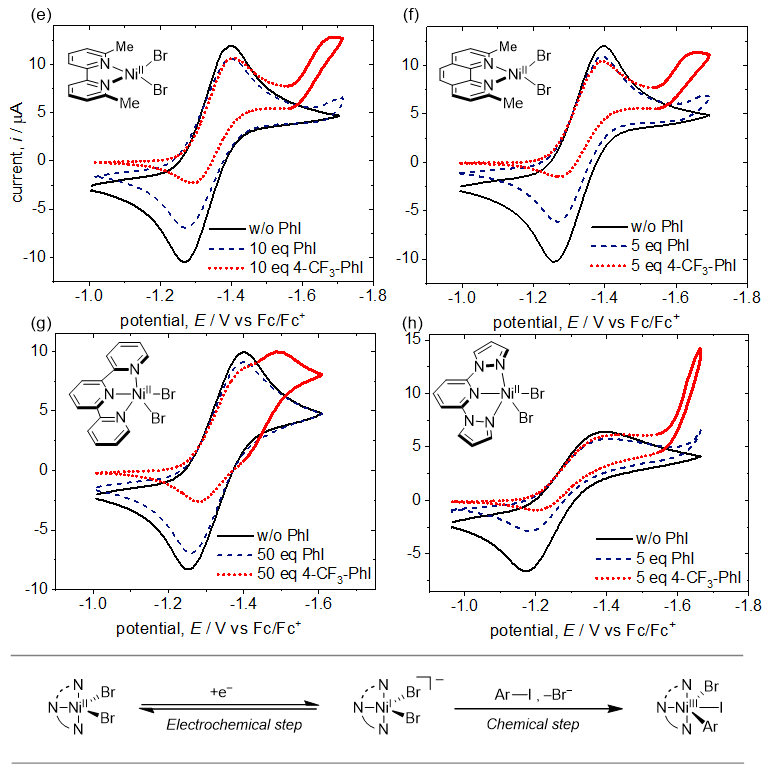

如图3所示,向反应体系加入芳基碘代物后,Ni(I)物种的循环伏安曲线丧失了部分可逆性,表明该Ni(I)物种与芳基碘代物进行了氧化加成反应。同时,通过进一步分析该循环伏安曲线可以获得该氧化加成反应的动力学数据。

图4. 循环伏安法表征Ni(I)与碘苯反应,图片来源:J. Am. Chem. Soc.

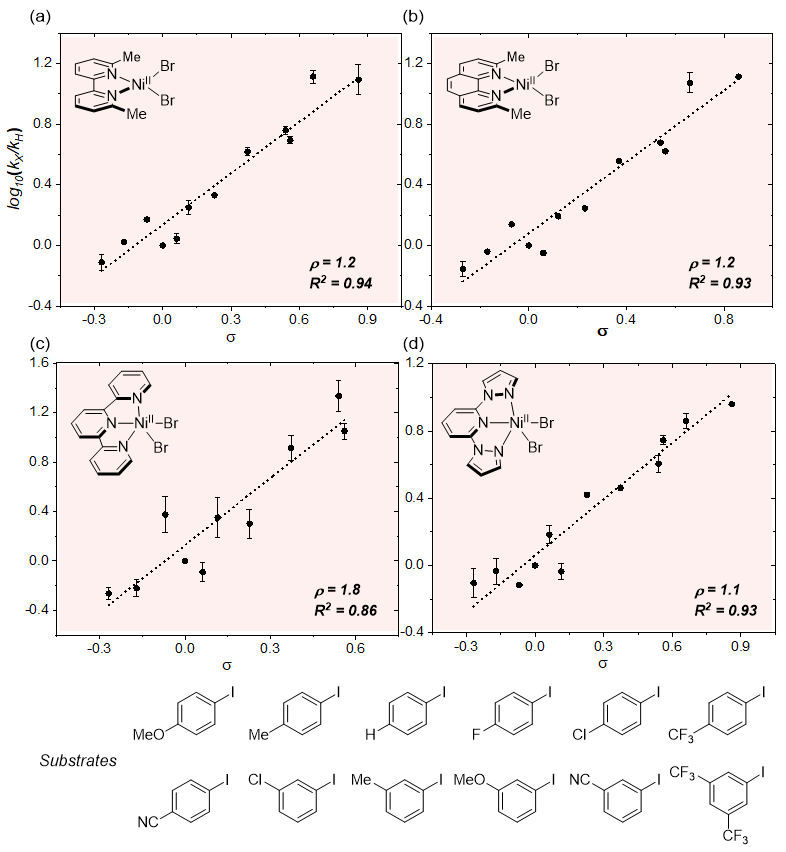

通过循环伏安法的动力学表征方法,该工作测量了一系列不同取代的芳基碘代物的氧化加成速率常数,以研究底物的电性以及位阻对Ni(I)物种的氧化加成过渡态势能的影响(图5)。该工作首先开展了Hammett线性自由能关系研究,发现该氧化加成速率与底物取代基的电负性呈正相关,并且拟合的斜率与文献中的三中心过渡态以及卤原子转移过渡态的参数相符。

图5. 研究Ni(I)氧化加成的线性自由能关系,图片来源:J. Am. Chem. Soc.

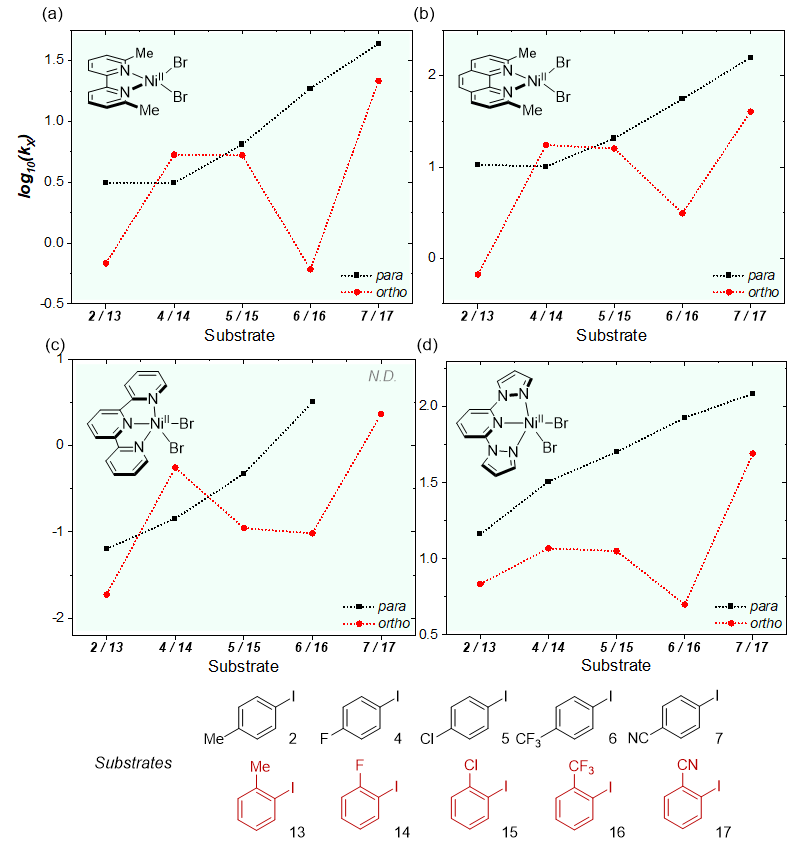

该工作还研究了底物位阻对该氧化加成动力学的影响。如图4所示,通过测量和对照一系列对位和邻位取代的芳基碘代物的氧化加成速率,该课题组发现具有较大位阻的邻位取代的底物在反应速率上严重受阻。这验证了该氧化加成反应是通过内层的机理进行的,而非外层。

图6. 研究底物位阻对Ni(I)氧化加成的影响,图片来源:J. Am. Chem. Soc.

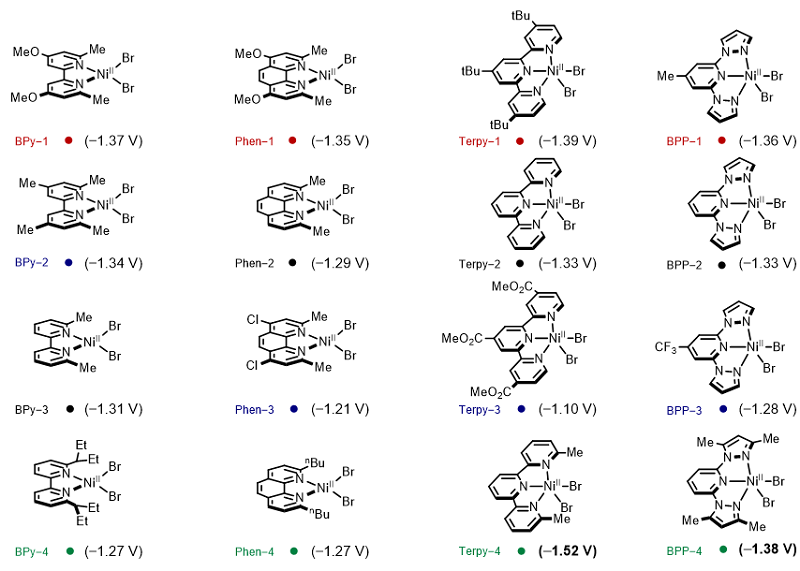

该课题组还通过数据建模的方法进一步研究了该氧化加成的反应机理。该工作通过电化学方法表征了更多的具有结构多样性的芳基碘代物,包括邻间对位、以及多位点取代的底物。除此之外,如图7所示,该工作还对配体进行了官能团化,通过测量这些新配体负载的Ni(I)物种的氧化加成速率,研究了其电性和位阻的配体效应。

图7. 官能团化的配体负载的Ni(II)以及其还原电势,图片来源:J. Am. Chem. Soc.

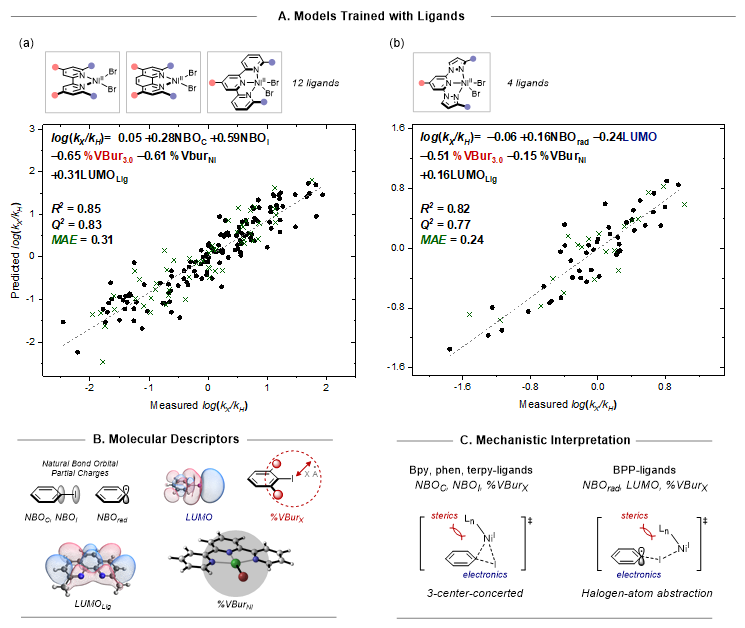

在测量了所有底物和络合物的动力学速率之后,该课题组对所有底物、配体与络合物的可能中间体进行了基态的计算化学表征,并通过数据建模方法寻找能够和动力学数据拟合的电性和位阻的参数。最后,如图8所示,最优的线性拟合模型显示两组底物电性参数、一组底物位阻参数、一组配体电性参数、以及一组配体位阻参数,能够较好的拟合以及预测该氧化还原反应的动力学以及过渡态势能。作者认为:两组底物电性参数,与三中心过渡态相吻合;一组底物位阻参数以及一组配体位阻参数,说明该反应经由内层而非外层的加成路径;一组配体电性参数,阐释了Ni(I)氧化加成受配体电性影响较大,富电子取代基能够促进配体的氧化加成反应,而缺电子取代基则抑制该反应。同时,该研究还发现,双吡唑吡啶配体负载的Ni(I)物种的氧化加成机理与联吡啶、菲咯啉和三联吡啶等其它三种配体不同,更有可能是通过卤原子转移的过渡态进行。

图8. 数据建模方法分析Ni(I)氧化加成动力学,图片来源:J. Am. Chem. Soc.

总结

综上,该工作结合了电化学与数据建模的方法,研究了催化相关的Ni(I)物种对芳基碘代物的氧化加成机理。通过电化学的方法,该工作解决了传统金属有机方法面临的Ni(I)物种稳定性以及动力学测量的问题。数据建模方法则为机理研究工作提供了进一步的过渡态信息的阐释。该工作填补了Ni(I)物种与芳基卤代物氧化加成机理研究领域的空白,具有重要的科学意义和潜在的应用价值。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Interrogating the Mechanistic Features of Ni(I)-Mediated Aryl Iodide Oxidative Addition Using Electroanalytical and Statistical Modeling Techniques

Tianhua Tang, Avijit Hazra, Daniel S. Min, Wendy L. Williams, Eli Jones, Abigail G. Doyle*, and Matthew S. Sigman*

J. Am. Chem. Soc., 2023, 145, 8689–8699, DOI: 10.1021/jacs.3c01726

导师介绍

Matthew S. Sigman

https://www.x-mol.com/university/faculty/1749

Abigail G. Doyle

https://www.x-mol.com/university/faculty/651

如果篇首注明了授权来源,任何转载需获得来源方的许可!如果篇首未特别注明出处,本文版权属于 X-MOL ( x-mol.com ), 未经许可,谢绝转载!

-

Sigman与Toste合作Chem:数据科学助力新型手性磷酸催化剂发展 2023-04-06

-

Science:交叉偶联反应中,膦配体活性如何预测? 2021-11-28

-

A collection of the best practice examples of electroanalytical applications in education: from polarography to sensorsJournal of Solid State Electrochemistry (IF 2.6) Pub Date : 2024-03-01 ,DOI:10.1007/s10008-023-05637-0Ahmet Cetinkaya, S. Irem Kaya, Sibel A. Ozkan

京公网安备 11010802027423号

京公网安备 11010802027423号