南开王小野课题组Adv. Sci.:1,4-硼氮芳烃的合成、性质及应用

近日,南开大学王小野课题组应邀在Advanced Science 上撰写了题为“The Rise of 1,4-BN-Heteroarenes: Synthesis, Properties, and Applications”的综述论文,对近年来备受关注的1,4-硼氮芳烃的合成、性质及应用进行了总结及展望。

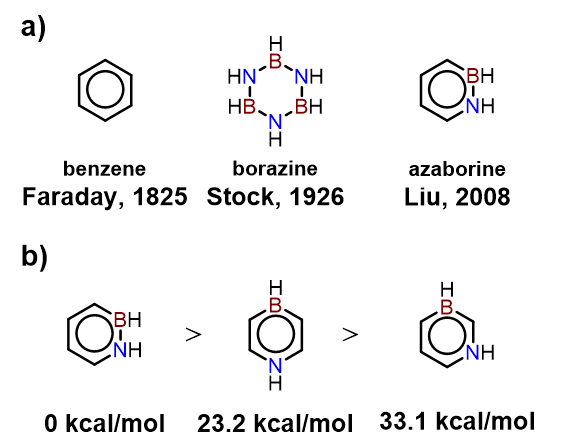

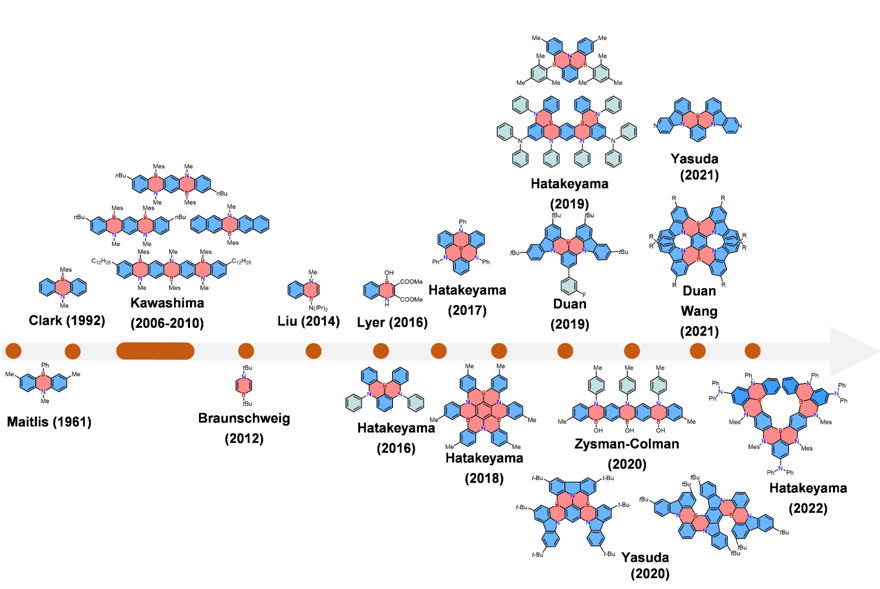

1926年,Stock和Pohland等人发现了由硼氮原子交替形成的六元环分子borazine,它也被称为“无机苯”。这一发现进一步激发了人们对部分BN掺杂的苯环(azaborine)及稠环芳烃的研究兴趣。BN单元和CC单元具有相同的价层电子数,但在π电子分布上却有着极大的差异。因此,在共轭骨架中引入BN单元能够有效地调控分子的电子结构与光电性能。根据硼氮原子的相对位置,azaborine可分为三种异构体:1,2-azaborine、1,3-azaborine和1,4-azaborine。到目前为止,1,2-azaborine及其衍生物已被广泛研究,以1,2-azaborine为结构基础的稠环共轭分子已在有机光电功能器件中获得广泛的应用;而1,3-azaborine因其较差的稳定性在合成上依旧存在很大的挑战。尽管1,4-azaborine与1,3-azaborine相比具有更高的稳定性,但其在过去的几十年里也并未被广泛研究。直到2016年,Hatakeyama等人首次证明了以1,4-azaborine为结构基础的多重共振热激活延迟荧光(MR-TADF)材料在有机发光二极管(OLED)中的优异性质(如高外量子效率和高色纯度等优点),1,4-硼氮芳烃才逐渐引起了人们广泛的研究兴趣。

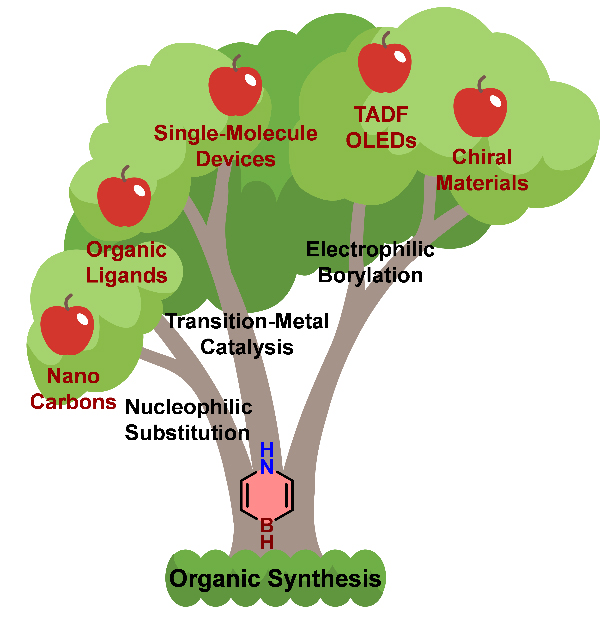

虽然1,4-硼氮芳烃的研究经过了六十多年的发展,但人们对它的认识依旧较为局限,已有的相关综述大多聚焦在MR-TADF OLED应用上,缺乏对其发展历史、合成策略及结构-性能关系等方面的系统总结。基于此,该综述从化学的角度出发,系统总结了1,4-硼氮芳烃的合成策略及进展,并讨论了1,4-BN单元的引入对分子性质的影响以及该类分子在不同领域的应用前景,尤其是在MR-TADF OLED之外的领域,如在手性光学材料、有机金属催化、单分子电子器件及纳米碳材料等领域中的研究价值。最后,作者针对1,4-硼氮芳烃在合成和应用上的问题与挑战进行了展望,希望在合成化学与材料化学的协同创新下,进一步推动这一领域的发展。

该综述第一作者为南开大学博士研究生陈程,通讯作者是王小野研究员。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

The Rise of 1,4-BN-Heteroarenes: Synthesis, Properties, and Applications

Cheng Chen, Cheng-Zhuo Du, and Xiao-Ye Wang*

Adv. Sci. 2022, DOI: 10.1002/advs.202200707

作者简介

王小野,南开大学化学学院特聘研究员、博士生导师、独立课题组组长(PI)。2009年本科毕业于南开大学;2014年博士毕业于北京大学(导师:裴坚教授);2014至2019年在德国马普高分子所从事博士后研究(导师:德国及欧洲科学院院士Klaus Müllen教授)。2019年加入南开大学化学学院,依托元素有机化学国家重点实验室独立开展研究工作。长期从事有机共轭分子材料的设计合成及功能器件研究,已在国际高水平学术期刊上发表论文70篇,被引用4000余次,以第一/通讯作者发表论文30篇,包括Nat. Rev. Chem.(1篇)、Nat. Commun.(3篇)、J. Am. Chem. Soc.(8篇)、Angew. Chem. Int. Ed.(4篇)、Acc. Chem. Res.(1篇)等。

https://www.x-mol.com/groups/wangxy

如果篇首注明了授权来源,任何转载需获得来源方的许可!如果篇首未特别注明出处,本文版权属于 X-MOL ( x-mol.com ), 未经许可,谢绝转载!

京公网安备 11010802027423号

京公网安备 11010802027423号