氮杂环卡宾催化酰胺远端C(sp3)−H的自由基酰化反应

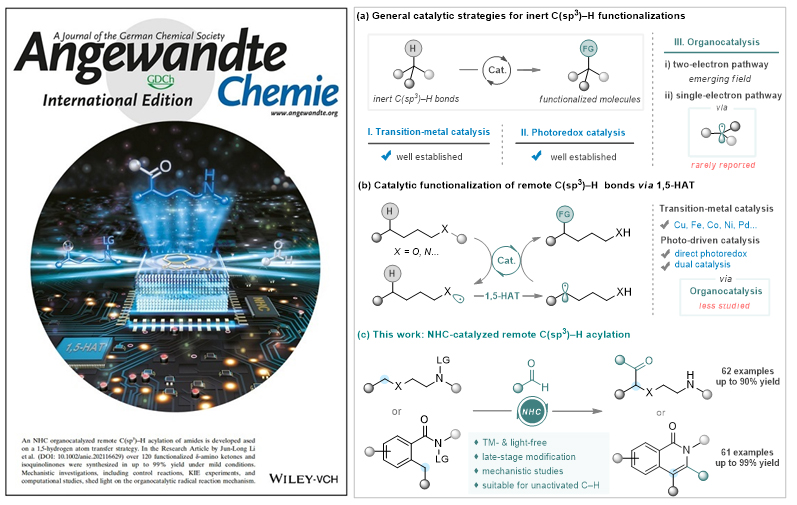

C(sp3)−H键广泛存在于各类化合物的分子结构中,因此C(sp3)−H键的直接官能团化在有机化学以及药物合成中具有重要的意义。然而,C(sp3)−H键往往具有非常高的键能,在温和的条件下实现其碳氢活化颇具挑战,且还存在区域选择性等诸多问题。近年来,利用过渡金属催化和光催化已发展了很多惰性C(sp3)−H官能团化的方法。其中,利用自由基介导的1,5-氢原子转移反应(1,5-HAT)是实现远端C(sp3)−H官能团化的重要策略之一。实现这一反应历程往往需要借助于过渡金属催化、光催化以及双催化体系等。然而,尽管有机小分子催化在传统极性反应体系中有着广泛的应用,但在单电子历程的自由基催化反应中的应用还相对较少,尤其是利用有机小分子催化实现自由基介导的1,5-氢原子转移反应(1,5-HAT)的研究还处于起步阶段。

成都大学药学院李俊龙教授(点击查看介绍)团队长期致力于有机小分子催化的新反应开发(Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 1913; Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 132, 1879)。最近,该团队报道了一例基于1,5-HAT策略的卡宾自由基催化醛与酰胺远端的C(sp3)−H键发生直接酰化反应。该反应提供了一种温和条件下实现惰性C(sp3)−H活化的新策略。相关论文发表于Angew. Chem. Int. Ed.,被选为VIP和封面论文(Front Cover and VIP)。

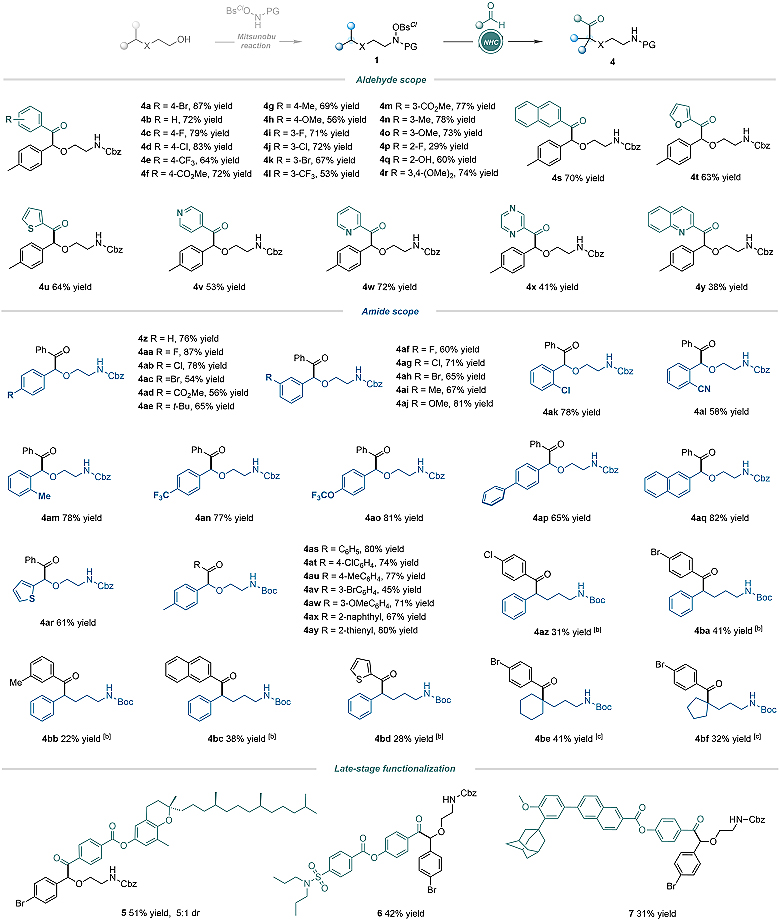

作者首先对反应条件进行了筛选及优化,考察了一系列噻唑类卡宾催化剂、离去基团、溶剂、碱等因素对反应效率的影响,最终确定了最优的反应条件。随后在最优条件下,作者对反应的底物普适性进行了考察。对于烷基酰胺类底物,作者发现该类底物对芳基醛/芳杂醛具有非常良好的普适性,但烷基醛尚不能参与此反应。各种具有不同取代基的烷基酰胺类底物与芳基醛/芳杂醛都能以较好的收率得到氨基酮类产物。此外,天然产物雌素酮、合成药物丙磺舒、阿达帕林衍生的醛类化合物也能很好地兼容到该反应体系中,能以中等左右的产率给出相应酰化产物。

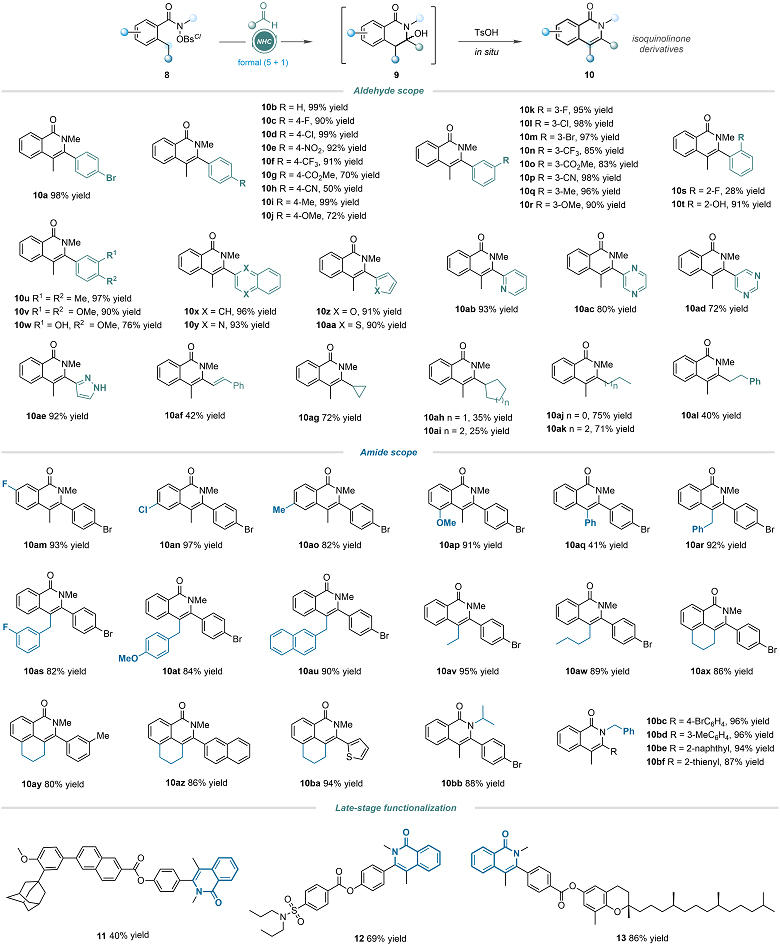

此外,利用此策略也能实现邻烷基苯甲酰胺类底物的酰基化反应,原位环化后得到半缩醛中间体,此时直接在反应中加入TsOH能够一锅法得到多官能团化的异奎宁酮。这个反应对比之前的链状底物具有更好的底物普适性,能够兼容包括烷基醛和不饱和醛在内的多种醛类底物。基于此,作者还对该反应进行了不对称催化的反应尝试,发现以该课题组自主设计的具有C2-对称性的手性噻唑类卡宾,能够以高产率、中等的对映选择性以及良好的非对映选择性得到目标产物。

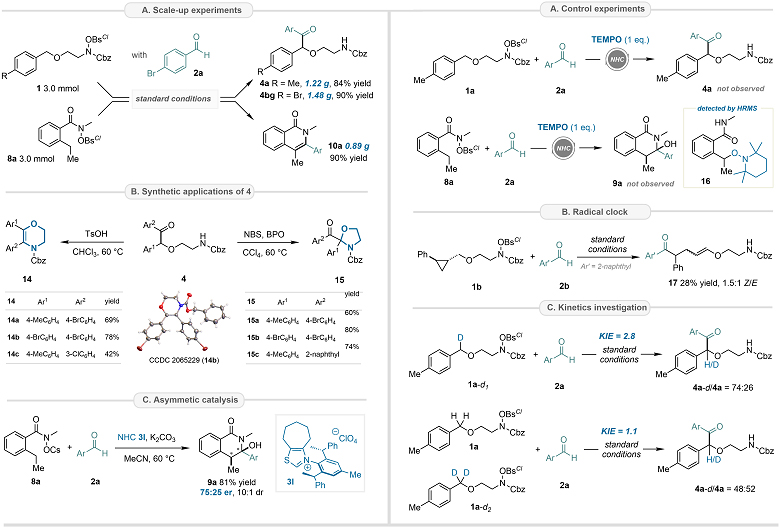

为了进一步研究该策略的合成实用性,作者还进行了反应的放大实验,此反应放大到克级后,收率并没有显著地下降。同时,作者还验证了所得的链状氨基酮类产物的衍生转化潜力:通过一些简单的转化,该产物能快速地组装为其它类型的杂环骨架。例如,其在酸性条件下能够快速环合得到取代的二氢噁嗪类化合物;而利用BPO引发的羰基α-位的溴代,串联分子内的亲核取代,能够得到五元的噁唑类化合物。

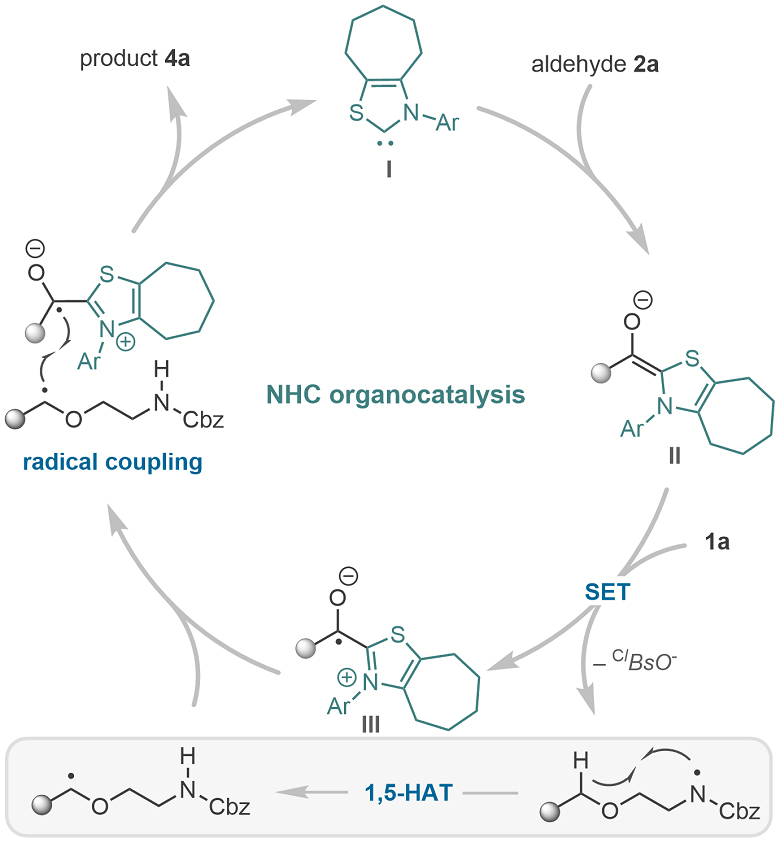

最后,作者对反应机理也进行了深入考察。加入TEMPO能够抑制反应的进行,并且通过HRMS监测能够观察到自由基捕获产物的生成;自由基钟实验也证实了烷基自由基的生成;KIE动力学实验证明,1,5-HAT过程并不是整个反应的决速步骤。另外,作者通过对整个反应路径进行了详细DFT计算,发现单电子转移(SET)断裂N-O键步骤的能量远高于其它步骤,因此SET过程被认为是反应的决速步骤。作者还通过前线轨道分析以及单电子自旋密度分析,进一步呈现了催化反应的单电子转移过程。基于这些实验结果,作者提出了可能的反应机理:碱性条件下,氮杂环卡宾与醛形成富电子的Breslow中间体,去质子化后,与酰胺类底物发生单电子转移,断裂N-O键生成活泼的氮自由基物种,从而引发分子内的1,5-HAT过程,得到相对稳定的苄基自由基物种,其与Breslow中间体自由基物种完成自由基-自由基偶联,得到目标产物,同时氮杂环卡宾离去完成整个催化循环。

综上所述,李俊龙教授团队在前期工作基础之上,将卡宾自由基催化与1,5-HAT反应相结合,实现了对酰胺远端C(sp3)−H键的直接酰化反应。该反应体系条件温和,绿色高效,具有优秀的底物普适性。此外,反应的机理研究以及DFT计算阐明了反应的决速步骤为N-O键的断裂,初步的不对称催化尝试也为后续实现高立体选择性反应和手性卡宾催化剂的设计提供了重要参考。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Remote C(sp3)−H Acylation of Amides and Cascade Cyclization via N-Heterocyclic Carbene Organocatalysis

Qing-Zhu Li, Rong Zeng, Yang Fan, Yan-Qing Liu, Ting Qi, Xiang Zhang, Jun-Long Li

Angew. Chem. Int. Ed., 2022, DOI: 10.1002/anie.202116629

导师介绍

李俊龙

https://www.x-mol.com/university/faculty/78596

如果篇首注明了授权来源,任何转载需获得来源方的许可!如果篇首未特别注明出处,本文版权属于 X-MOL ( x-mol.com ), 未经许可,谢绝转载!

-

史大永团队Angew:基于自由基途径的钯催化吲哚4位、6位远程膦酰化取代 2021-04-30

-

Angew. Chem.:氮杂环卡宾小分子催化产生氟代烷烃自由基 2019-12-03

-

金属有机接力催化高效构筑DOBCO骨架 2019-10-29

京公网安备 11010802027423号

京公网安备 11010802027423号