J. Phys. Chem. Lett.┃InP量子点进展

通讯作者:李洋,国科大杭州高等研究院

研究背景

胶体溶液量子点是尺寸在量子限域效应范围内、用溶液法合成的半导体纳米晶。量子点尺寸相关的发光性质,如发射波长连续可调、荧光效率高、发射峰窄等,使其在下一代光电器件、生物标记、能源等领域都表现出极大潜力。目前,以硒化镉及铅基钙钛矿为代表的量子点展现了近乎理想的性质,且基于该类量子点的显示(QLED)及照明应用已初步实现商业化。但这些量子点的原材料中含有对人体健康及环境具有危害的重金属元素镉和铅,制约了量子点相关应用的进一步发展。作为含镉量子点的最好替代者之一,InP基量子点的光谱范围可覆盖整个可见光区,且具有接近与镉基量子点相媲美的发光和光电性质,因此得到学界及工业界的广大关注。但长久以来InP量子点合成化学的发展远落后于镉基量子点,限制了其光电应用研究。近期,随着InP量子点合成化学取得突破性进展,其溶液荧光量子产率可达到100%,荧光单通道复合衰减,单颗粒荧光非闪烁,基于红光发射的InP基量子点发光二极管峰值外量子效率超过20%。因此,作为无镉量子点的典型代表,InP基量子点非常有望实现其潜在应用价值,成为量子点显示、照明技术的关键核心材料。

鉴于InP基量子点在无镉量子点光电领域的巨大应用潜力,下面以《物理化学快报》(J. Phys. Chem. Lett.)近期发表的5篇基于InP量子点的工作为基础,简单介绍InP基量子点合成、光谱与发光二极管的研究最新进展,期待该方向的研究能引起相关领域研究者和工业界更多的关注,推动量子点应用无镉化的发展。

JPCL近期文章解读

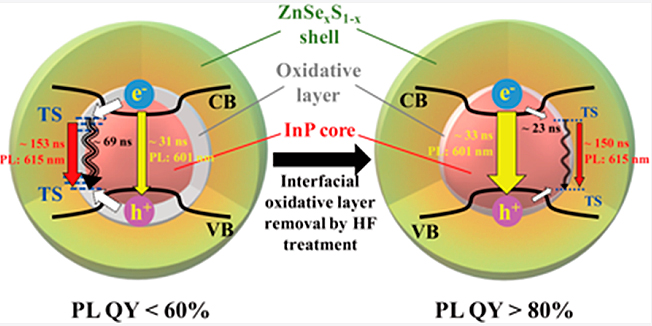

1)台南大学Ying-Chih Pu等人研究表明通过HF处理InP核表面,可有效去除量子点表面的In2O3、InOOH等氧化物,将红光发射的InP/ZnSexS1-x核壳量子点的荧光量子产率由处理前的60%提升至处理后的80%。研究还发现核壳界面处的氧化物可引发光生激子的非辐射跃迁复合,而通过HF处理可抑制这一过程,提升辐射复合效率,从而实现荧光量子产率的提升(如图1所示 [1])。该工作为从激子衰减动力学上为无镉量子点的研究提供了新视角。

图1. HF处理前后InP核壳量子点激子复合示意图。

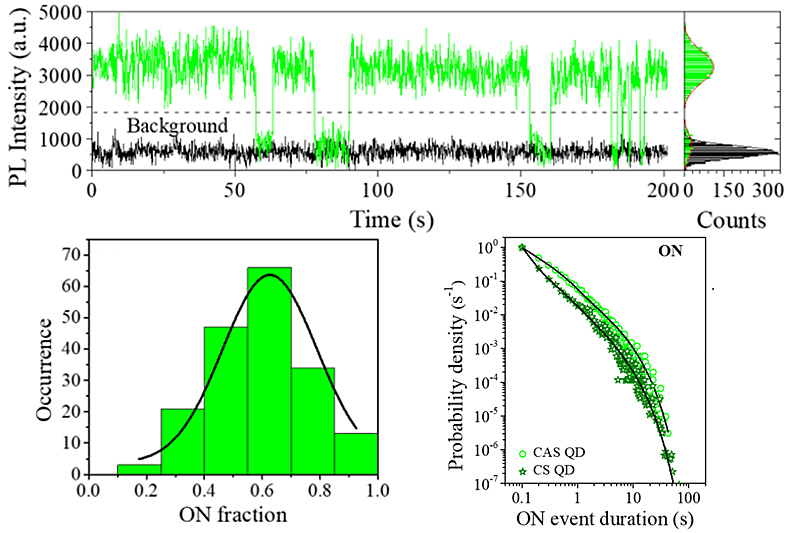

2)印度科学教育研究所的Prasun K. Mandal等人报道了在空气条件下,具有合金壳层的小尺寸(直径3.6 nm)InP基核壳量子点呈现单颗粒荧光抑制闪烁行为。其中,26%的单颗量子点表现出“亮态”占比超过80%(如图2所示 [2])。在该体系中,“亮态”持续时间明显长于“暗态”持续时间,表明离化速率要远大于带电速率。此外,作者还发现合金壳层可以有效抑制InP基核壳量子点的非辐射俄歇速率,从而减少“暗态”持续时间。该工作从单分子光谱角度研究了InP基量子点壳层组成的影响,有助于从机理上理解InP基量子点的发光行为。

图2. InP基核壳量子点单颗粒荧光时序图与“亮态”统计。

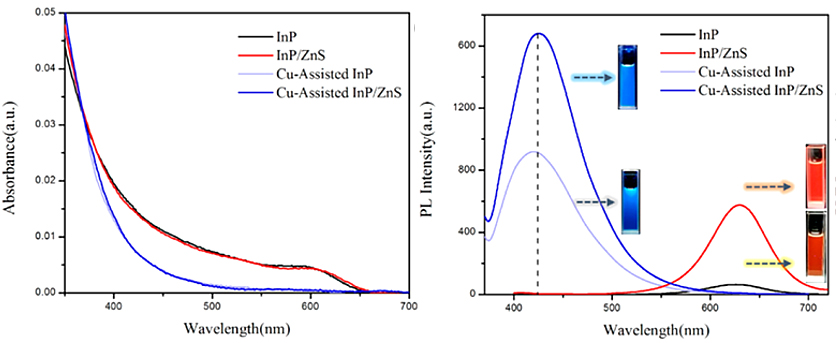

3)香港城市大学的Ning Jiajia博士与北京科技大学的田建军教授等人报道了一种通过铜离子辅助合成蓝光InP量子点的方法。作者在InP的成核阶段引入铜离子,通过Cu3-xP成核的竞争反应来抑制InP晶核的进一步生长,外延生长ZnS壳层后可以得到发射波长425nm,荧光量子点产率25%的蓝光InP/ZnS核壳量子点(如图3所示 [3])。这个工作为蓝光InP量子点的制备提供了一种可能性。

图3. 有无铜离子辅助合成的InP量子点吸收与荧光光谱。

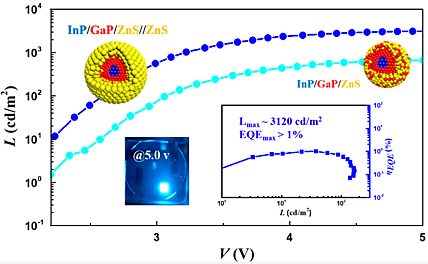

4)河南大学的曾在平教授、申怀彬教授、杜祖亮教授等人通过壳层控制方法实现了荧光量子产率达81%的蓝光发射的InP/GaP/ZnS/ZnS多壳层结构量子点。基于该量子点的蓝光QLED器件最大亮度为3120 cd m-2,最大外量子效率为1.01%(如图4所示 [4])。作者还通过密度泛函计算表明厚壳层更有助于量子点薄膜中载流子的注入平衡及荧光共振能量转移(FRET)的抑制。

图4. 蓝光InP基QLED亮度与效率图。

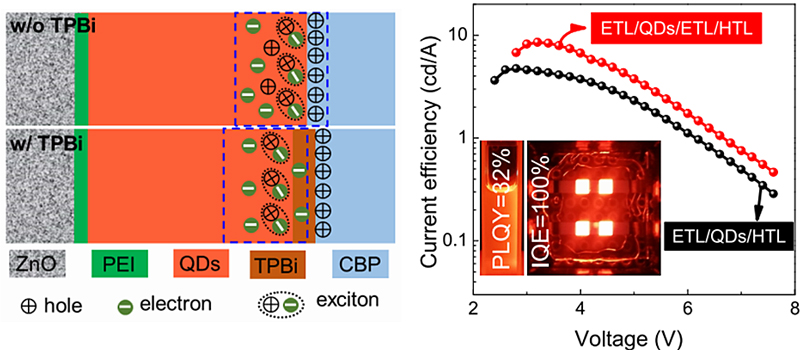

5)吉林大学纪文宇教授等人设计一种反型器件结构,通过在InP量子点发光层与空穴传输层界面插入薄层电子传输层TPBi,可以有效降低界面处的空穴积累浓度,从而抑制界面空穴引发的荧光淬灭,将红光InP基QLED的最大外量子效率由传统的ZnO/CBP结构的3.83%提升到插入TPBi电子传输层后的6.32% (如图5所示 [5])。

图5. InP QLED中量子点/空穴传输层界面载流子分布示意图与器件性能。

评论和展望

上面报道的研究进展表明InP基量子点从合成、光谱到器件的研究正在蓬勃发展,非常有望满足在显示、照明等光电领域的需求。得益于InP基量子点合成化学的发展,目前红光InP基量子点的溶液光学性质及器件性能,无论是荧光发射效率、光谱纯度(半峰宽)还是光效、工作寿命等正逐步赶上Cd基量子点 [6,7]。但不可否认,对于InP量子点,从高质量材料的可控合成,到光谱学研究解释相关物理、化学机制,再到基于InP量子点光电器件的性能提升方面,仍存在诸多问题需要解决。合成方面,虽然膦胺作为一种新型磷源被越来越多研究者使用 [8],但其制备的InP量子点光学性质远不如采用传统的TMS3P作为磷源,这很大程度上源于其自身发生的歧化反应及所选适用的特殊合成体系,因此寻找一种廉价、安全、易得且能得到优异性质InP量子点的合适磷源仍十分必要。目前,红光、绿光发射的InP基量子点的光学性质提升明显,但蓝光InP量子点的性质远逊于红绿两色。虽然上述工作中在蓝光InP量子点合成方面取得了一定进展,但直接采用小尺寸InP做核得到蓝光是否合适还需要进一步研究。这是由于一方面小尺寸InP核拥有更大的激子动能,因此更容易受外界环境的影响,从而可能对稳定性带来影响;另一方面,为限制波函数离域,需在小尺寸InP核外直接进行宽带隙ZnS壳层(或GaP过渡层)的外延生长,而较大的晶格不匹配度(>7%)势必会造成壳层外延生长的困难,带来可能的界面缺陷,进而影响光学及光电性质。光谱方面,环境,如水、气氛、介质等对InP单颗量子点光学性质的影响尚不明确;量子点的结构、核壳界面、合金化等因素对InP量子点的带电态及多激子态的影响也缺少研究,其相关物理、化学机制仍不明确。电致发光器件方面,虽然InP红光器件的性能有了长足进步,但其关键影响因素仍有待探究。从InP量子点发光层本身,如核壳界面氧化层、壳层组成、表面配体种类到器件各功能层,各因素对器件性能参数的影响也需进一步研究。由于InP量子点本身能级结构、载流子性质与镉基量子点差异较大,现有的基于镉基量子点的器件结构及功能层选择是否匹配合适也有待探究。对于目前InP量子点的相关研究,希望未来在解决高质量材料可控合成的基础上,结合光谱物理化学机制与器件工程研究,从而取得新的突破。

本文作者

李洋,国科大杭州高等研究院副研究员。2017年在浙江大学化学系获得博士学位(导师:彭笑刚教授)。随后在浙江大学化学系彭笑刚教授课题组与金一政研究员课题组开展博士后研究工作,主要从事无镉量子点合成化学与光电性质研究,探索材料在显示、光电探测及生物诊断等领域的应用。以第一作者及通讯作者身份在J. Am. Chem. Soc.; Chem. Mater.; Nano Res.; J. Energy Chem.等国际期刊发表研究工作, 授权多项中国、美国及PCT发明专利。

参考文献

(1) Pu, Y. C.; Fan, H. C.; Chang, J. C.; Chen, Y. H.; Tseng, S. W., Effects of Interfacial Oxidative Layer Removal on Charge Carrier Recombination Dynamics in InP/ZnSexS1-x Core/Shell Quantum Dots. J. Phys. Chem. Lett., 2021, 7194-7200.

(2) De, C. K.; Roy, D.; Mandal, S.; Mandal, P. K., Suppressed Blinking under Normal Air Atmosphere in Toxic-Metal-Free, Small Sized, InP-Based Core/Alloy-Shell/Shell Quantum Dots. J. Phys. Chem. Lett., 2019, 10, 4330-4338.

(3) Huang, F.; Bi, C.; Guo, R.; Zheng, C.; Ning, J.; Tian, J., Synthesis of Colloidal Blue-Emitting InP/ZnS Core/Shell Quantum Dots with the Assistance of Copper Cations. J. Phys. Chem. Lett., 2019, 10, 6720-6726.

(4) Zhang, H.; Ma, X.; Lin, Q.; Zeng, Z.; Wang, H.; Li, L. S.; Shen, H.; Jia, Y.; Du, Z., High-Brightness Blue InP Quantum Dot-Based Electroluminescent Devices: The Role of Shell Thickness. J. Phys. Chem. Lett., 2020, 11, 960-967.

(5) Wang, Y.; Chen, Z.; Wang, T.; Zhang, H.; Zhang, H.; Wang, R.; Ji, W., Efficient Structure for InP/ZnS-Based Electroluminescence Device by Embedding the Emitters in the Electron-Dominating Interface. J. Phys. Chem. Lett., 2020, 11, 1835-1839.

(6) Li, Y.; Hou, X.; Dai, X.; Yao, Z.; Lv, L.; Jin, Y.; Peng, X., Stoichiometry-Controlled InP-Based Quantum Dots: Synthesis, Photoluminescence, and Electroluminescence. J. Am. Chem. Soc., 2019, 16, 6448-6452.

(7) Won, Y. H.; Cho, O.; Kim, T.; Chung, D. Y.; Kim, T.; Chung, H.; Jang, H.; Lee, J.; Kim, D.; Jang, E., Highly efficient and stable InP/ZnSe/ZnS quantum dot light-emitting diodes. Nature, 2019, 575, 634-638.

(8) Tessier, M. D.; Dupont, D.; De Nolf, K.; De Roo, J.; Hens, Z., Economic and size-tunable synthesis of InP/ZnE (E = S, Se) colloidal quantum dots. Chem. Mater., 2015, 27, 4893-4898.

(本稿件来自ACS Publications)

如果篇首注明了授权来源,任何转载需获得来源方的许可!如果篇首未特别注明出处,本文版权属于 X-MOL ( x-mol.com ), 未经许可,谢绝转载!

-

非镉量子点磷化铟光催化制氢实现突破 2019-01-18

-

iScience特刊:近红外(NIR)发光材料 2021-07-05

-

J. Phys. Chem. Lett.┃胶体半导体纳米晶光物理研究进展评述 2021-04-20

京公网安备 11010802027423号

京公网安备 11010802027423号