Nat. Chem.:氢键,百岁快乐

为何雪花总是六角形?为何水在常温下是液态?为何冰能浮在水面上?其实这都是氢键神奇的魔力 [1]。据说,今年是氢键被提出的一百周年 [2]。之所以用“据说”,是因为有关氢键概念的提出时间一直存在争议。不过,可以肯定的是,关于氢键的研究至少已经历了一个世纪的历程。

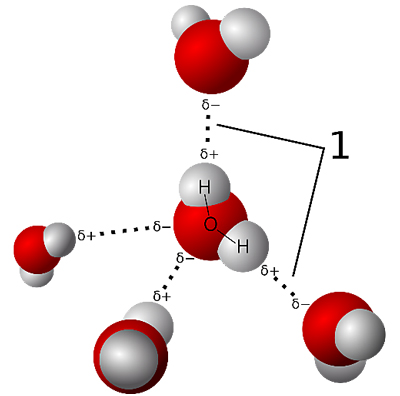

水分子间的氢键。图片来源:Wikipedia [3]

1932年,鲍林(Linus C. Pauling)曾在他的论文中表示 [4],“氢键”是由Wendell Latimer和Worth Rodebush于1920年明确提出的 [5]。随后,鲍林在1939年正式出版了著名的书籍——The Nature of the Chemical Bond,把氢键的观点确定了下来。

The Nature of the Chemical Bond。图片来源于网络

如今,高中课本中这样描述氢键,“分子之间存在着一种比分子间作用力稍强的相互作用,这种相互作用叫做氢键”。2011年,国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)将氢键定义更新,“氢键就是键合于一个分子或分子碎片X–H上的氢原子与另外一个原子或原子团之间形成的吸引力。有分子间氢键和分子内氢键之分,其X的电负性比氢原子强。可表示为X–H…Y–Z,其中‘…’是氢键”[6]。

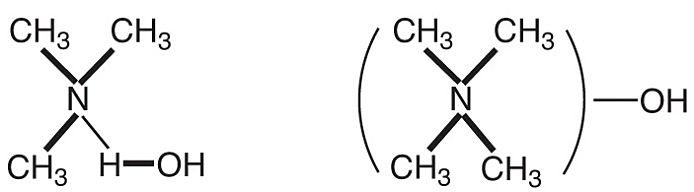

早在1912年,Tom S. Moore和Thomas F. Winmill就意识到“氢键”的存在。这是因为他们在解释伯/仲/叔胺水合物和季铵碱之间的导电性存在很大差异时,设想三甲胺和水之间、季铵碱与氢氧根之间存在较弱的作用力,即下图中细线所表示的作用 [7]。这可能是关于氢键最早的暗示,尽管我们现在已经知道,图中两条“细线”所代表的含义并不相同。

图片来源:JACS [7]

那么,上个世纪20年代的科学发展到什么水平了呢?简单地说,如果你是一名高中生,穿越回100年前,凭借你的化学知识都可以成为先知,让当时的化学家们刮目相看。要是可以写一部这样的科学史穿越小说,或许可以碾压各种网络爽文穿越剧。

九年前的1911年,卢瑟福(Ernest Rutherford)通过著名的金箔实验证明了原子核的存在,使得原子的行星模型推翻了1903年汤姆孙(J. J. Thomson)提出的葡萄干布丁模型,尽管前者其实也是不正确的。一年前的1919年,卢瑟福刚刚利用α粒子轰击氮核,并将发现的一种全新粒子命名为质子。而十二年后的1932年,查德威克(James Chadwick)才终于发现了中子。换句话说,1920年,科学界刚发现了电子,对质子还不太了解,中子更是未知物,对原子内所有东西的确切位置真的是一无所知。

原子的行星模型。图片来源于网络

化学家和物理学家不同,他们会从化学变化中思考原子结构以及与分子之间的关系。1916年,路易斯(Gilbert Newton Lewis)在The Atom and the Molecule [8] 一文中曾做出了准确的预言,他认为“在每个原子中都有一个核(原子核),其在所有化学变化中都是保持不变的”。要知道在当时,化学家还无法分辨共价键和离子键,比如,路易斯曾提出利用空格和冒号来描述化学键中电子的位置(如“Na :Cl”、“I :Cl”),并认为氯化钠是一种极性极强的分子。

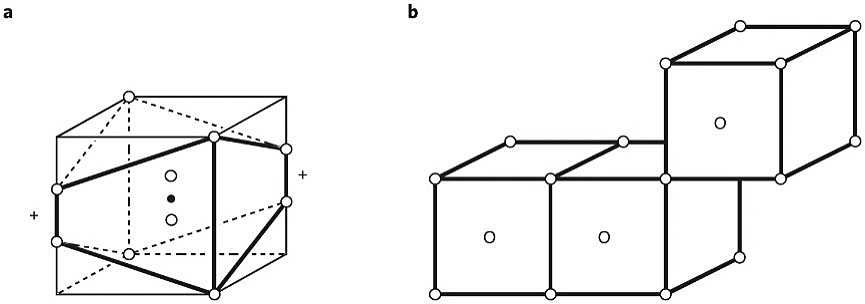

有人会说,那个时代是化学家的“立体主义(Cubism)”时期,整个科学界都在接受毕加索(Pablo Picasso)等艺术家的影响和洗礼。物理学家对原子的理解还不足以为化学的发展提供准确的信息,于是,化学家们凭借自己艺术般的想象力,开始了各种大胆的推测。例如,朗缪尔(Irving Langmuir)曾认为原子是“方方正正的”,他在The arrangement of electrons in atoms and molecules [9] 一文中描绘了水分子和臭氧分子的结构示意图(下图),其中八面体代表一个氧原子,“+”代表氢原子,共用边代表单键,而共用面则代表双键。

朗缪尔水分子(左)和臭氧分子(右)示意图。图片来源:Nat. Chem. [9]

这就是1920年,Latimer和Rodebush在发表论文时的情况。因此,我们很难苛求他们所用的科学概念在今天是精准的,但是他们的判断和思考,在当时无疑是先进且大胆的。他们在讨论“缔合液体(Associated Liquids)”时提出,“一个水分子上的一对自由电子可能会对另一个水分子上的氢施加一定的力,将两个分子结合在一起”,并意识到氢键和HF、H2O、NH3高沸点之间存在一定的关系。

这一理论对当时的冲击无疑是巨大的,科学家们开始质疑,氢原子如何参与了两个“共价键”(至少当时是这么理解的)?不过,哈金斯(Maurice L. Huggins)和鲍林的研究在“氢键”概念的巩固和传播过程中,起到了关键的作用。1936年,哈金斯发表了关于氢键的论文,不但首次用“质子跃迁”解释了氢离子在水中的移动速度,还详细地讨论了碳酸中的氢键和角蛋白折叠中氢键对稳定构象的影响,并大胆地预测了氢键将在生物大分子研究中占据重要地位 [10]。

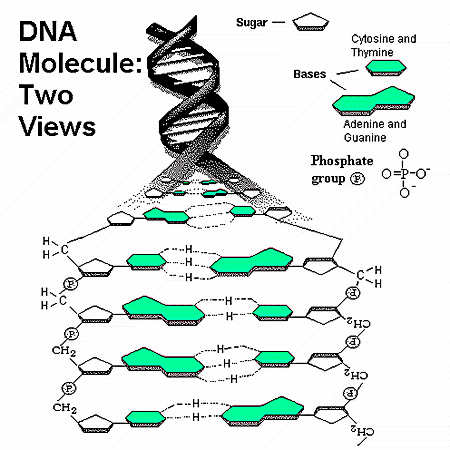

DNA双螺旋结构中的氢键。图片来源于网络

随着X射线衍射和红外光谱分析的逐步完善,以及中子衍射和NMR核磁共振技术的兴起,化学家及物理学家测量出一系列氢键的键能、键长以及键角数据。特别值得一提的是Waston和Crick在1953年用X射线衍射技术确定了DNA双螺旋结构模型(上图)[11],氢键成为这个模型的重要组成部分。与此同时,第一届国际氢键大会于1957年在南斯拉夫的卢布尔雅那举行,关于氢键的研究受到了化学各个领域的关注。

第一届国际氢键大会论文集。图片来源:Amazon

随着化学键理论的完善,化学家们对氢键的争论一直没有停止,氢键仅仅是一种分子间弱的静电相互作用,还是类似于共价键存在部分电子云共享?有人甚至怀疑它到底存不存在。而另一方面,氢键的类型,也从简单的强氢键,拓展到如今π型氢键、二氢键、反氢键、金属型氢键等等。

1976年,Kitaura和Morokuma运用能量分解法(又称为Kitaura-Morokuma能量分解法)将氢键的能量分解为静电吸引能(Electrostatic)、极化能(Polarization)、交换互斥能(ExchangeRepulsion)、电荷转移能(ChargeTransfer)以及一个差项(Coupling)[12]。此外,Coulson计算了水中的氢键,其中静电成分占了总能量的65%。这些结果暗示着氢键可能既包含共价性,又包含静电相互作用,而后者可能是氢键的主要组成部分。Kitaura-Morokuma能量分解法也成为氢键键能分析的常用方法。

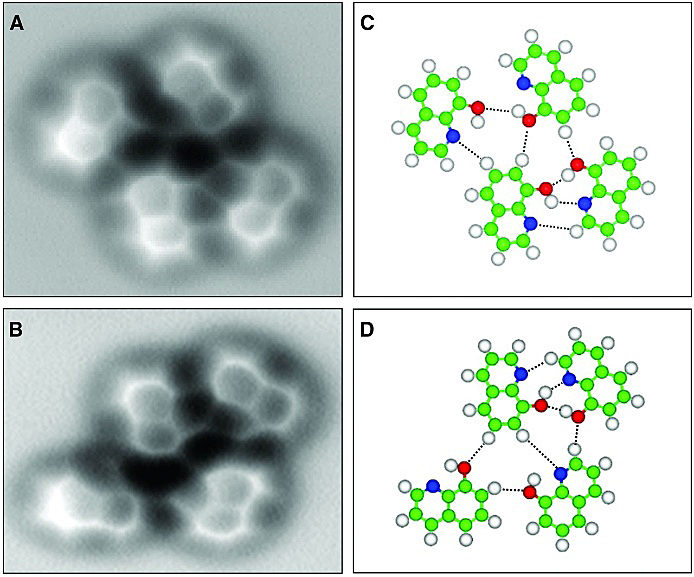

8-羟基喹啉团簇间的分子间氢键。图片来源:Science [12]

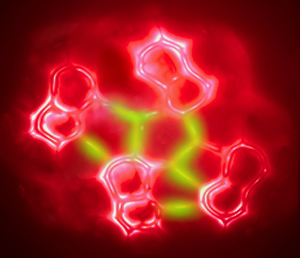

2013年,中国科学院国家纳米科学中心的裘晓辉研究员课题组在Science 上发表论文(上图)[13],他们利用原子力显微镜技术,观测到分子间氢键和配位键相互作用,在国际上首次实现了分子间作用的直接成像。分子间氢键的“照片”被同年的Nature 评为年度最震撼的图片之一(下图)[14]。

图片来源:Nature News [14]。

氢键无处不在。它是有机反应的幕后推手,是催化剂的设计指南,是生物体内的平行世界,是化学吸附的传感器,是光谱红移蓝移的指南针,是材料组装最后的机理解释。关于氢键的研究还在继续,且永无止境。如果你相信弱作用力的说法和一条细线,那么就举杯庆祝氢键诞生108周年;如果你更欣赏Latimer和Rodebush对氢键明确且丰富的描述,那么,就举杯庆祝氢键百岁快乐!

参考文献:

[1] Why does ice float in water?

https://ed.ted.com/lessons/why-does-ice-float-in-water-george-zaidan-and-charles-morton

[2] Gibb B. C. The centenary (maybe) of the hydrogen bond. Nat. Chem., 2020, 12, 665-667. DOI: 10.1038/s41557-020-0524-2

https://www.nature.com/articles/s41557-020-0524-2

[3] https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_bond

[4] Pauling L. J. Am. Chem. Soc., 1935, 57, 2680-2684. DOI: 10.1021/ja01315a102

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja01315a102

[5] Latimer W. M. & Rodebush W. H. Polarity and Ionization from the Standpoint of the Lewis Theory of Valence. J. Am. Chem. Soc., 1920, 42, 1419-1433. DOI: 10.1021/ja01452a015

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja01452a015

[6] Arunan E., Desiraju G. R., Klein R. A., et al. Defining the Hydrogen Bond: An Account (IUPAC Technical Report). Pure and Applied Chemistry, 2011, 83, 1619-1636. DOI: 10.1351/PAC-REP-10-01-01

https://www.degruyter.com/view/journals/pac/83/8/article-p1619.xml

[7] Moore T. S. & Winmill, T. F. J. Chem. Soc. Trans., 1912, 101, 1635-1676. DOI: 10.1039/CT9120101635

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/1912/CT/CT9120101635#!divAbstract

[8] Langmuir I. J. Am. Chem. Soc., 1919, 41, 868-934. DOI: 10.1021/ja02227a002

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/ja02227a002

[9] Lewis G. N. J. Am. Chem. Soc., 1916, 38, 762-785. DOI: 10.1021/ja02261a002

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja02261a002

[10] Huggins M. L. Hydrogen bridges in ice and liquid water. J. Phys. Chem., 1936, 40, 723-731. DOI: 10.1021/j150375a004

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/j150375a004

[11] Watson J. D. & Crick F. H. C. Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid. Nature, 1953, 171, 737-738.

https://www.nature.com/articles/171737a0

[12] Kitaura K. & Morokuma K. Int. J. Quantum Chem., 1976, 10, 325-340. DOI: 10.1002/qua.560100211

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/qua.560100211

[13] Zhang J., et al. Real-Space Identification of Intermolecular Bonding with Atomic Force Microscopy. Science, 2013, 342, 611-614. DOI: 10.1126/science.1242603

https://science.sciencemag.org/content/342/6158/611

[14] 365 days: Images of the year

https://www.nature.com/news/365-days-images-of-the-year-1.14303

(本文由小希供稿)

如果篇首注明了授权来源,任何转载需获得来源方的许可!如果篇首未特别注明出处,本文版权属于 X-MOL ( x-mol.com ), 未经许可,谢绝转载!

京公网安备 11010802027423号

京公网安备 11010802027423号