聚集诱导发光分子在生物医学领域中的最新发展趋势

聚集诱导发光(AIE)现象在多种研究领域都有着广泛的应用前景。在过去的十年中,许多AIE分子探针和AIE纳米颗粒探针被开发应用于生物传感、成像和治疗诊断领域中。相较于传统的荧光探针,AIE分子具有出色的光学性能性。新加坡国立大学刘斌教授(点击查看介绍)研究团队近期发表在Angewandte Chemie International Edition 的一篇题为“Aggregation-Induced Emission: Recent Advances in Materials and Biomedical Applications”的综述文章总结了目前最新的AIE分子及探针在生物医学领域的发展趋势。该文章特别关注了AIE探针在荧光成像、光声成像和成像引导的光动力/光热疗法的发展,并探讨了AIE材料在未来生物医学领域中的挑战与机遇。

在生物医学领域,荧光材料的使用使生物活动可视化成为可能。然而,由于聚集淬灭(ACQ)问题,传统荧光材料的光学性能包括灵敏度、稳定性和有效性方面都受到严重的影响,从而导致了荧光信号的信噪比较低以及易于光漂白等问题。近年来,AIE材料的发现为解决以上问题带来了新的希望。

与传统ACQ荧光分子相反,AIE分子在单分子状态下发光受到抑制,却在聚集状态下有效发光。AIE分子通常具有转子结构,该结构会使能量通过非辐射跃迁衰减,同时又利用限制分子内运动等方式,进一步提高分子聚集状态下的发光强度及稳定性,另外,AIE分子的非平面结构还可以进一步避免分子间π-π堆积的相互作用,进而提高分子的发光性能。基于以上的优点,AIE分子已成为生物成像领域理想的选择之一。此外,AIE分子还可以通过化学结构设计,表现出优异的光敏性和光热转换效率,进一步拓宽了它们在光动力疗法、光热疗法和光声成像中的潜在应用。

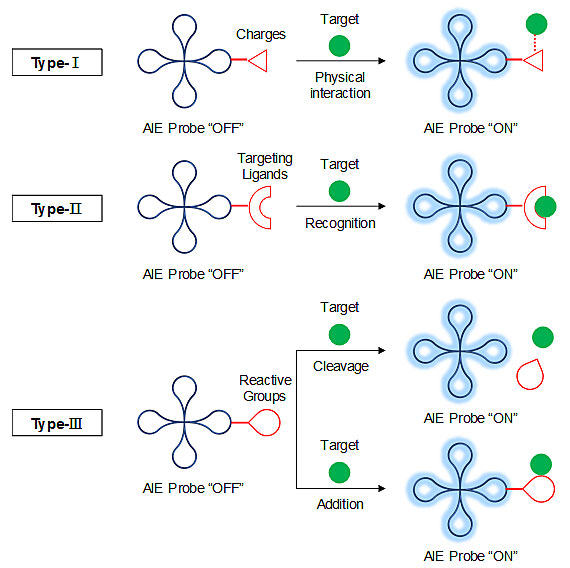

图1. AIE分子探针的设计策略

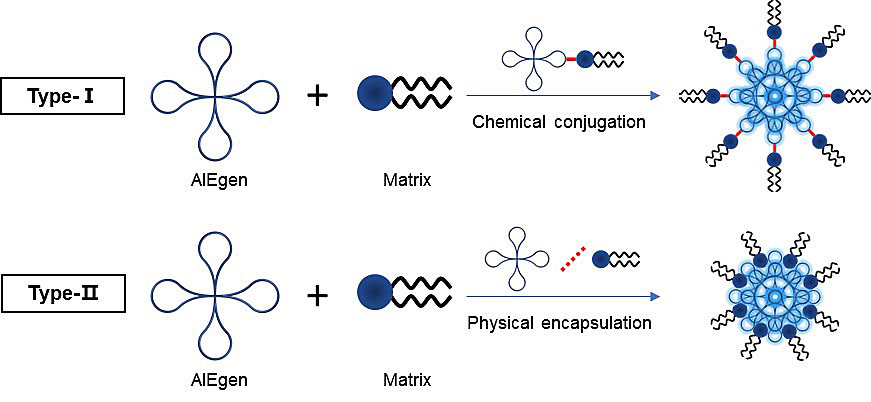

AIE探针设计中要考虑的主要因素是如何赋予它们良好的水溶性,以确保探针在生理介质中有良好的分散性以及较低的背景信号。在接触待分析物后,分子实现响应性聚集从而开启荧光信号(图1)。同时,与AIE分子探针的荧光响应开启策略相反,AIE荧光分子还会以聚集体的形式,通过限制分子内运动而诱导产生高强度荧光。现今,各课题组已经开发出多种策略来将AIE荧光分子封装到纳米粒子中(图2),并将其应用于细胞成像和血管成像、疾病感测、药物体内分布监控以及成像指导手术中。基于不同AIE分子的光学特性,这些纳米颗粒也可用于血管的单光子或多光子成像以及相应的多种疾病模型的精细诊断。经过不断的条件优化,现今的AIE纳米材料已经具有良好的生物相容性和荧光亮度。

图2. AIE纳米探针的设计策略

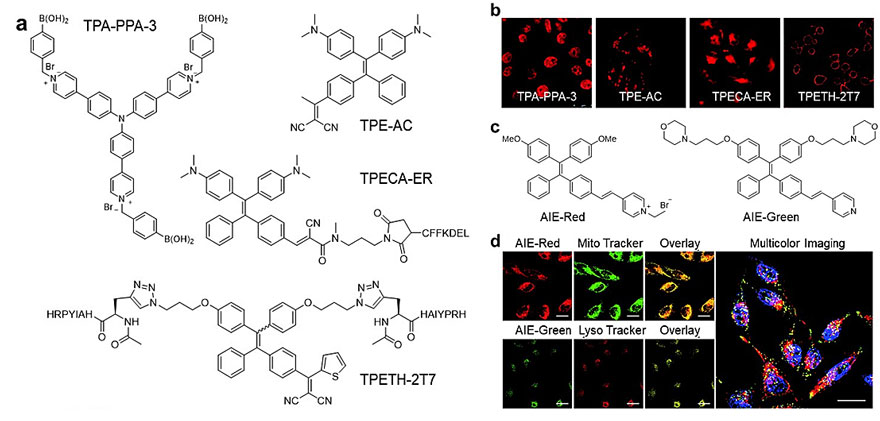

以细胞成像为例,以上提到的AIE探针设计为细胞器示踪提供了多种高效精确的成像工具。AIE探针已经开发了多种基于不同细胞器示踪的探针工具,如细胞膜、线粒体、溶酶体、内质网以及细胞核等(图3)。在一项很有代表性的工作中,科研人员开发了一种结合了内质网靶向多肽和AIE荧光分子的探针,其具有非常水溶性以及极低的背景荧光,一旦与特异的细胞结合,探针机会由于分子运动受限而产生红色荧光。

图3. (a)不同细胞器靶向的AIE荧光分子。(b)不同细胞器的AIE分子标记。(c)线粒体以及溶酶体靶向荧光分子。(d)线粒体以及溶酶体的细胞成像。

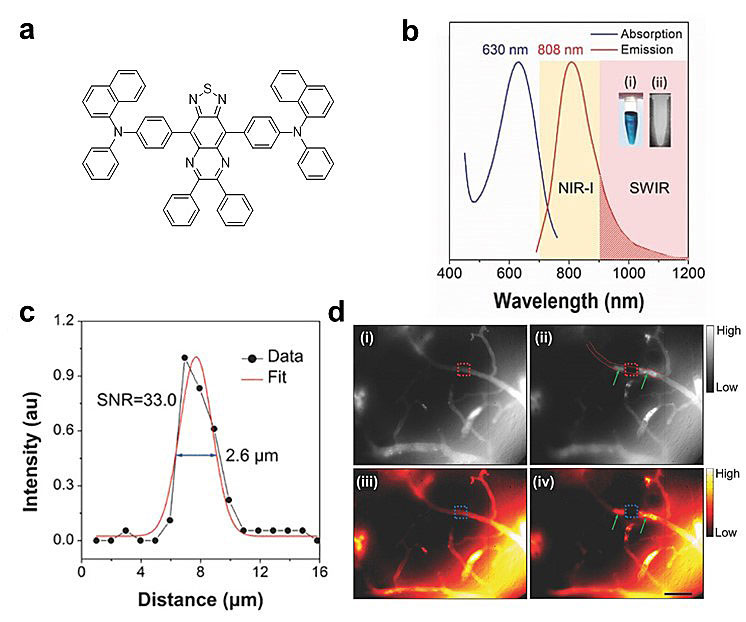

另外,AIE纳米材料也广泛的应用于细胞以及肿瘤的体内成像领域。最近的研究热点集中于长波长发射的纳米粒子用于转移肿瘤示踪、成像引导手术以及双光子疾病示踪等方向。如图4所示,AIE纳米粒子在连接有叶酸以及RGD靶向基团后,可以有效地穿透血脑肿瘤屏障,进而实现了脑胶质瘤的精确示踪。甚至通过高清晰荧光显微镜,脑血管损伤程度也可以用AIE纳米材料间接地进行评价。

图4. (a. b)应用于脑血管成像AIE分子TQ-BPN结构。(c)TQ-BPN分子的荧光发射光谱。(d)脑血管的第二近红外成像。

在这篇综述中,作者总结了AIE分子探针和AIE NP探针设计策略。然后,作者重点概述总结了AIE探针在各种生物医学应用开发的最新进展,包括疾病诊断、癌症治疗学和细菌感染的光动力治疗。另外,作者也简短的回顾了拥有高信噪比、更深的穿透深度以及更好的靶向特异性的早期设计的AIE探针。最后,作者探讨了AIE探针发展的未来前景,尤其针对AIE探针在生物诊疗上的最新进展进行分析,揭示当前AIE材料在临床转化平台上面的应用前景。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Aggregation-Induced Emission: Recent Advances in Materials and Biomedical Applications

Xiaolei Cai, Bin Liu

Angew. Chem. Int. Ed., 2020, DOI: 10.1002/anie.202000845

导师介绍

刘斌,新加坡国立大学教授,化学与生物分子工程系主任,新加坡工程院院士,亚太材料科学院院士,英国皇家化学会会士,ACS Materials Letters, Advanced Materials and Advanced Functional Materials 等多个杂志执行主编、副主编及编委。刘斌教授于南京大学和新加坡国立大学分别获得硕士与博士学位,随后于加州大学圣芭芭拉分校从事博士后研究。刘斌教授自2005年起任教于新加坡国立大学,2010年获聘副教授,2014年被授予院长讲席教授, 2017年被授予教务长讲席教授,同年担任化学与生物分子工程系主任。

https://www.x-mol.com/university/faculty/40437

如果篇首注明了授权来源,任何转载需获得来源方的许可!如果篇首未特别注明出处,本文版权属于 X-MOL ( x-mol.com ), 未经许可,谢绝转载!

-

新加坡国立大学刘斌课题组Chem:基于自发光的AIE纳米工具,特异性示踪并杀伤肿瘤 2017-12-12

-

基于聚集诱导发光的诊疗一体化纳米探针用于胆管癌光动力治疗 2017-05-02

-

唐本忠院士团队:聚集诱导发光的基本理解及未来发展 2018-11-29

-

Vesicles displaying aggregation-induced emission: Fabrication and applicationsCurrent Opinion in Colloid & Interface Science (IF 7.9) Pub Date : 2022-11-06 ,DOI:10.1016/j.cocis.2022.101640Jinwan Qi, Jianbin Huang, Yun Yan

京公网安备 11010802027423号

京公网安备 11010802027423号