Acc. Chem. Res.: 从有机Li-CO2电池到水系Zn-CO2电池的CO2电化学进展

金属二氧化碳电池是一种以CO2作为正极活性物质的新型电池,因为兼具能源转化与存贮和CO2再利用双重功能,在能源、环境、催化、材料等领域引发了广泛讨论。最近中国科学院福建物质结构研究所的王要兵研究员(点击查看介绍)小组最近在Acc. Chem. Res. 上发表了一篇相关综述,总结了金属二氧化碳电池领域中CO2电化学的发展历程,并分析了目前在有机和水系两种不同电解液体系下CO2电化学的机理、设计关键、应用策略以及未来的发展前景。

金属二氧化碳电池起源于金属氧电池在真实空气中的运行实验。由于能量密度高,能从空气中获得源源不断的氧气作为活性物质,金属氧电池收获了科研者们数十年的关注。但在供应真实空气时,人们发现,空气中含有的微量CO2会发生副反应生成碳酸盐,导致电池容量下降、可逆性变差、稳定性降低。

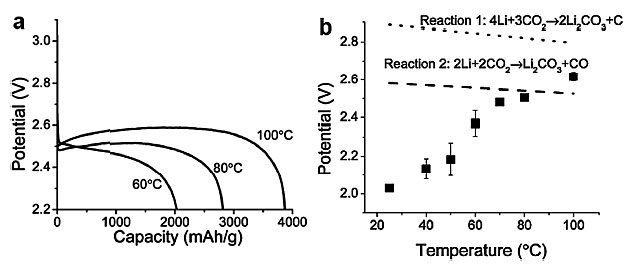

直到有报道称,当掺入一定量的CO2时,有机Li-O2电池的容量可提高3倍,人们开始重新探讨CO2在电池中的作用。Archer小组在2013年报道了首个供给纯CO2的金属二氧化碳电池,其中,有机Li-CO2电池的放电容量在适当温度下可超过2000 mAh g-1。在放电过程中,CO2被固定为碳酸锂和碳,理论放电电压达2.8 V。2015年,周震小组报道了首个可充电的Li-CO2电池,更基于优化设计的石墨烯阴极材料将放电容量提升至14774 mAh g-1,展现了Li-CO2电池在能量转化和存储中的巨大潜力,也引发了国内外多个课题组跟进研究,获得了诸多成果。Li-CO2电池的充电过程中发生碳酸锂的分解以及碳的氧化,产生CO2。由于碳酸锂为绝缘体,其分解电压高达3.8 V,先进原位表征中还发现在高压充电过程中的碳酸锂分解可产生氧自由基,引发有机电解液分解。因而在近几年的研究中,如何设计正极材料的催化性能,降低碳酸锂的分解电压,成为了研究者们的一个关注焦点。

图1. 首个Li-CO2电池工作获得超过2000 mAh g-1的放电容量,产物为碳酸锂和碳。图片来源:Acc. Chem. Res.

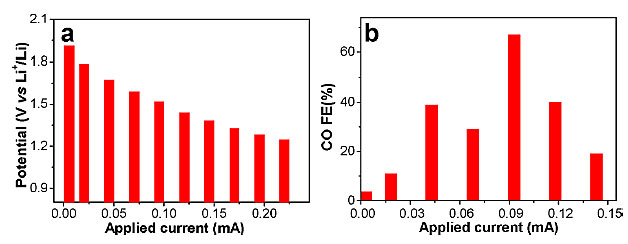

现在的Li-CO2电池可以在室温条件下运行,放电电压可达2.6 V,充电电压低于4 V,充放电循环稳定性超过数十圈,其在能量转化和存储中的巨大潜力已崭露头角。然而,从CO2再利用的角度来看,Li-CO2电池中CO2的还原产物仅实现了碳和草酸盐等极少数种类。最近,王要兵研究员小组报道了使用高选择性催化CO2还原为CO的多孔分形锌催化剂作为正极材料的工作,首次实现了Li-CO2电池高效产出燃料气CO,法拉第电流效率可达74%。然而,总体来说,由于有机相中的CO2电化学缺少质子参与,有机Li-CO2电池并不能实现各种含氢的烃和醇等高值化学品的产出。

图2. 能够产CO燃料气的Li-CO2电池。图片来源:Acc. Chem. Res.

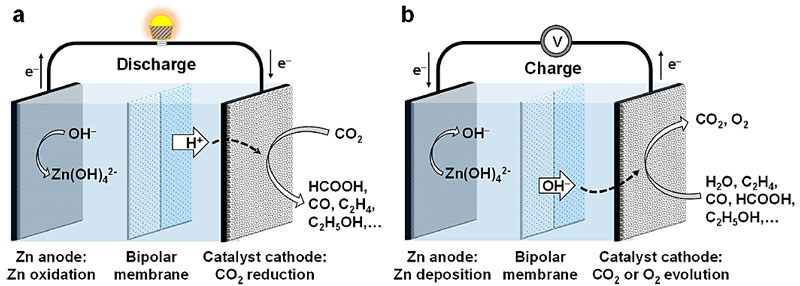

实际上,在有充足质子供应时,CO2电化学可以经过能量更低的质子耦合电子传递机理并生成多种高值化学品。历经数十年研究,已经发展了贵金属、过渡金属、非金属碳材料等一系列高选择性催化剂,能实现水系CO2电化学还原高度可控生成CO、HCOOH等化学品。而最近新发展起来的水系Zn-CO2电池,正是利用这个机理,实现了对CO的高选择性产出。

更有价值的,也更困难的是实现二次水系Zn-CO2电池。从装置上来说,由于Zn负极在碱性电解液中更有效,但CO2会与碱自发反应,需要用双极膜隔离碱性的负极电解液和中性的正极电解液。然而,在设计二次Zn-CO2电池时,必须考虑充电过程与放电过程中对膜相反方向的电荷传递需求。因此,至少需要一对相反方向放置的双极膜才能保证二次Zn-CO2电池的充放电需求。更重要的是,二次Zn-CO2电池要求配备可在低过电位下进行双催化功能的正极材料,以在提高CO2还原性能的同时,降低充电电势,提高电池能量效率。基于这些分析,王要兵研究员小组发展了一系列双功能催化剂正极材料,开发了多种模式的二次Zn-CO2电池,可适用于多种应用需求。

图3. 双极膜和双功能阴极催化剂实现二次Zn-CO2电池。图片来源:Acc. Chem. Res.

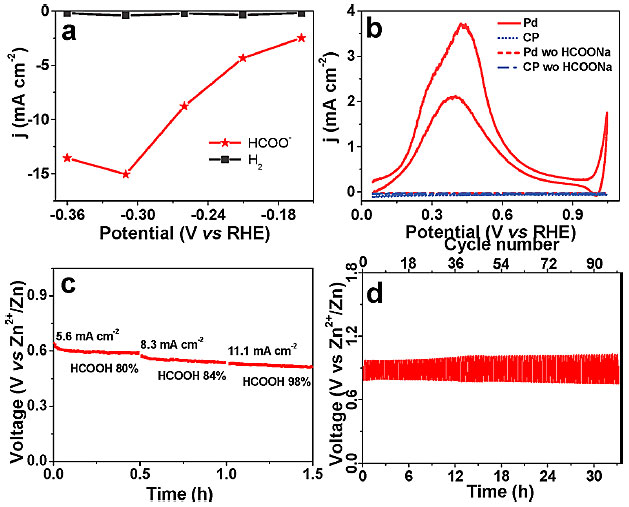

例如,他们发展了一种双催化功能的Pd电极材料,它可以催化在中性溶液中的CO2与HCOOH的可逆转化。基于该Pd电极材料,他们实现了首个可逆Zn-CO2电池。其产甲酸的选择性可超90%,循环稳定性超过100圈,能量效率可达81.2%。

图4. 基于双功能Pd阴极材料的可逆水系Zn-CO2电池。图片来源:Acc. Chem. Res.

更具有普遍意义的是可充电Zn-CO2电池,其正极表面在放电过程中发生CO2还原反应,在充电过程中发生析氧反应。因此,需要使用针对CO2还原和析氧反应的双催化功能正极材料才能实现可充电Zn-CO2电池。然而,此类催化剂在此前并未有文献报道。王要兵研究员小组发展了数种合成思路,开发了贵金属、非贵金属和非金属等一系列双催化功能正极材料,并基于这些材料,开发了可应用于不同使用场景下的可充电Zn-CO2电池。

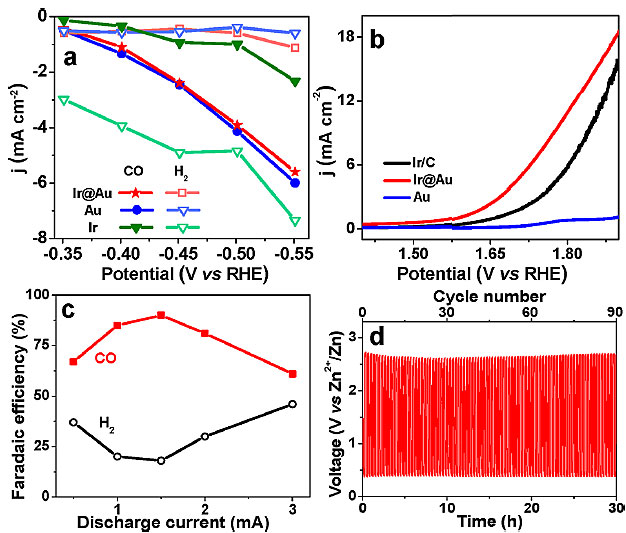

首先想到的是CO2还原的标杆级催化剂Au以及析氧反应的标杆级催化剂Ir,二者的耦合即可能达到目标。然而,由于Au对析氧几乎没有催化活性,而Ir在催化CO2还原条件下几乎全析氢,当王要兵研究员小组直接在Au材料表面沉积一层Ir时,材料的CO2还原催化活性极低,而析氧活性也衰减得很快。在多方尝试后,他们发现,对上述材料再进行一次沉积Au的操作,不仅可以稳定所得材料Ir@Au的析氧活性,还可以获得不亚于纯Au材料的高活性CO2还原性能。以双功能Ir@Au作为正极材料,他们成功实现了可充电Zn-CO2电池,其放电电势可达0.74 V,CO选择性可达90%,电池能量效率可达68%,循环稳定性超过90圈。

图5. 基于双功能Ir@Au阴极材料的二次水系Zn-CO2电池。图片来源:Acc. Chem. Res.

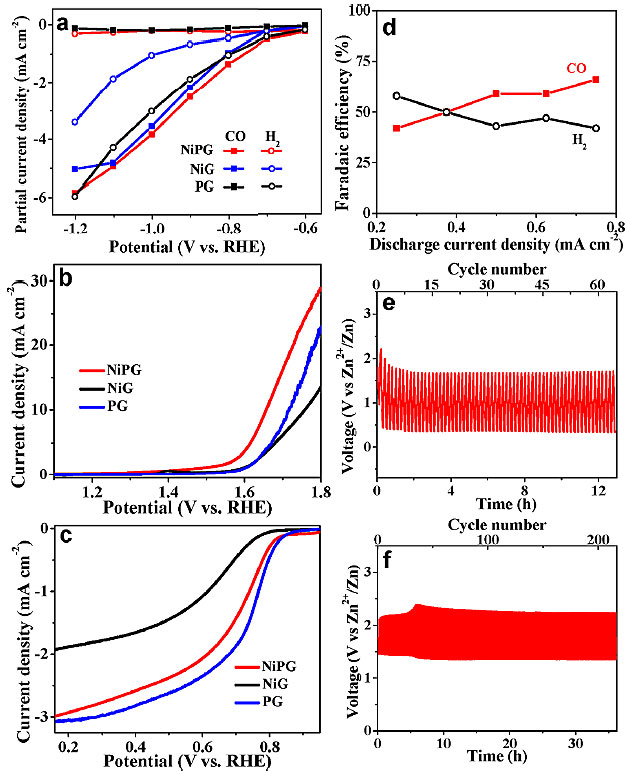

基于上述单催化功能材料耦合的思路成功,王要兵研究员小组进一步发展了单催化功能基元耦合的设计方法。基于Ni-N对CO2还原的高催化性能以及P、N共掺对氧反应的高催化性能,他们设计了两步掺杂法,在石墨烯材料中陆续掺入了Ni-N和P催化基元。所得NiPG材料不仅继承了Ni-N的高CO2还原活性,还抑制了Ni-N单掺杂时的析氢活性;更获得了比仅有P、N掺杂时更高的析氧活性与氧还原活性。以三功能NiPG作为正极材料,他们成功实现了双模Zn-O2/CO2电池:在供应氧气或空气时,可以Zn-O2电池模式运行进行高效充放电,循环稳定性超过13小时;在供应CO2时,则运行Zn-CO2电池模式,放电时自发发生CO2还原产生CO,充电时发生析氧反应,循环稳定性超过60圈。

图6. 基于三功能NiPG阴极材料的双模水系Zn-O2/CO2电池。图片来源:Acc. Chem. Res.

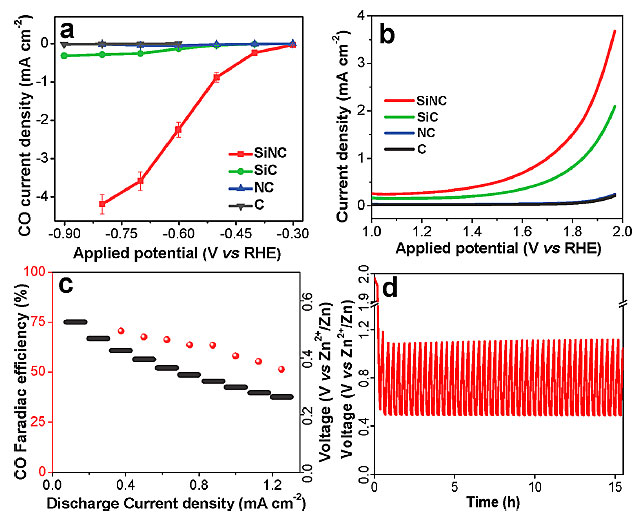

更进一步地,王要兵研究员小组发展了多原子掺杂策略诱导廉价的非金属碳材料获得针对CO2还原和析氧反应的双催化功能。例如,将他们发展的Si、N共掺碳材料(SiNC)作为阴极材料时,成功实现了装备非金属阴极的可充电Zn-CO2电池,其放电电压可超过0.5 V,CO选择性超过50%,循环稳定性超过15小时。

图7. 基于双功能SiNC阴极材料的二次水系Zn-CO2电池。图片来源:Acc. Chem. Res.

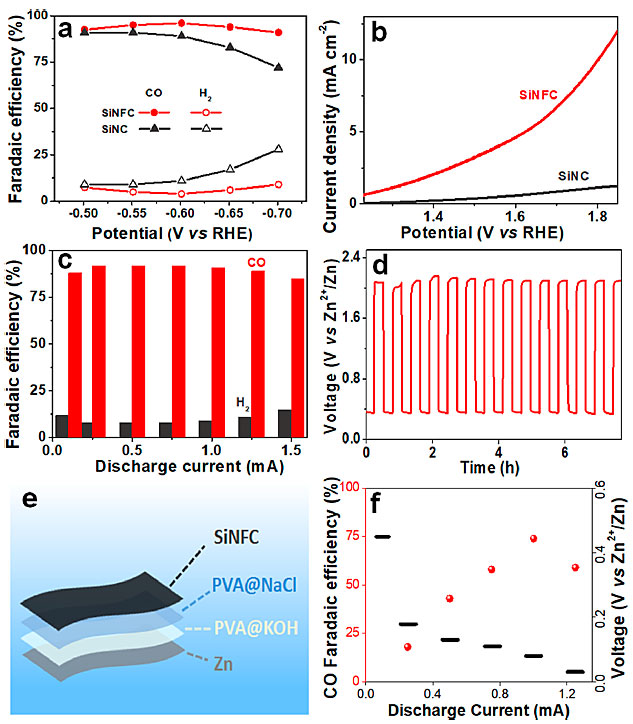

又例如,王要兵研究员小组发展的Si、N、F共掺碳材料(SiNFC),具有更优秀的HER抑制能力和析氧能力,因而能实现CO选择性更高的可充电Zn-CO2电池,循环稳定性超过7小时。更有意义的是,以SiNFC作为阴极催化剂材料,还可以实现可弯曲的固态Zn-CO2电池。该固态电池放电电压可达0.5 V,还可在1 mA cm-2放电时产出选择性达75%的CO。因此,通过多原子掺杂策略可制备双功能非金属碳基催化剂阴极材料,从而实现安全、廉价和柔性的固态Zn-CO2电池。

图8. 基于双功能SiNFC阴极材料的二次液态和固态Zn-CO2电池。图片来源:Acc. Chem. Res.

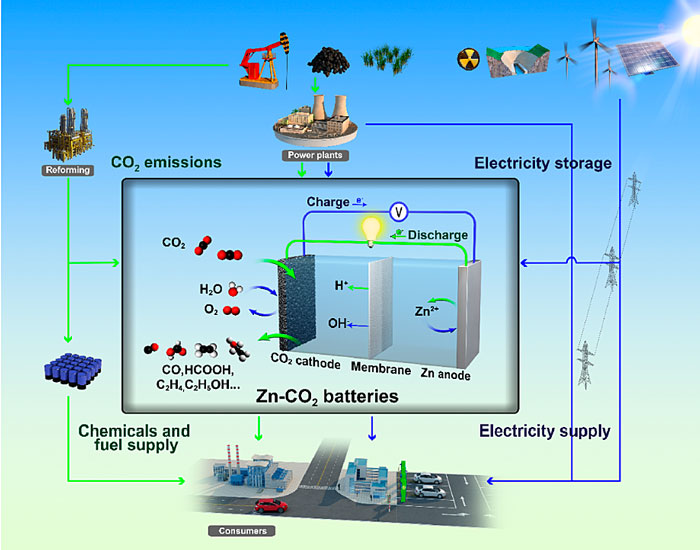

因而,通过CO2还原和析氧双功能催化剂的合理设计,能实现一系列不同类型的Zn-CO2电池,期望通过Zn-CO2电池的继续发展,能够实现利用富余电能将CO2转化为各种化学品和燃料的技术平台。

图9. Zn-CO2电池在未来能源和化学品供应体系中的功能蓝图。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Recent Development of CO2 Electrochemistry from Li-CO2 Batteries to Zn-CO2 Batteries

Jiafang Xie, Yaobing Wang

Acc. Chem. Res., 2019, DOI: 10.1021/acs.accounts.9b00179

导师介绍

王要兵

https://www.x-mol.com/university/faculty/22983

如果篇首注明了授权来源,任何转载需获得来源方的许可!如果篇首未特别注明出处,本文版权属于 X-MOL ( x-mol.com ), 未经许可,谢绝转载!

-

一种可充电的水系Zn-CO2电池 2019-05-04

-

“结构-活性位点”双功能氧电极催化剂及其可逆锌-空气电池 2017-11-20

-

Review on incremental sheetmetal forming process: deformation mechanisms and recent developmentsInternational Journal of Material Forming (IF 2.6) Pub Date : 2025-03-25 ,DOI:10.1007/s12289-025-01895-7G. Vignesh, C. Sathiya Narayanan, C. Pandivelan

-

Recent Developments of Flavonoids with Various Activities.Current Topics in Medicinal Chemistry (IF 2.9) Pub Date : 2022-03-04 ,DOI:10.2174/1568026622666220117111858Zhi-Gang Sun,Zhi-Na Li,Jin-Mai Zhang,Xiao-Yan Hou,Stacy Mary Yeh,Xin Ming

-

Recent development in emerging phosphorene based novel materials: Progress, challenges, prospects and their fascinating sensing applicationsProgress in Solid State Chemistry (IF 9.1) Pub Date : 2021-11-17 ,DOI:10.1016/j.progsolidstchem.2021.100336Ayesha Khan Tareen, Karim Khan, Sarish Rehman, Muhammad Iqbal, Jian Yu, Nasir mahmood, Zewen Zhou, Jinde Yin, Chuan li, Han Zhang

京公网安备 11010802027423号

京公网安备 11010802027423号