李平卫团队揭示STING招募和激活TBK1的分子机制

本文获“BioArt”授权转载,版权归“BioArt”所有,任何转载需获得“BioArt”授权。

温馨提示:文末附李平卫教授《良师·益友·亲人》一文,该文经李平卫教授授权,曾发表在中华书局的《通向义宁之学-王永兴先生纪念文集》(2010)上。

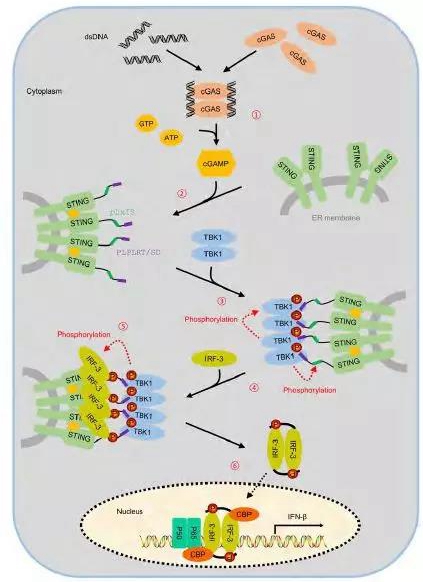

作为天然免疫系统的一个重要组成部分,cGAS-STING信号通路的功能是检测胞浆内细菌或者病毒来源的双链DNA的存在,进而诱导I型干扰素的表达。细胞内的DNA通常存在于细胞核中,当有肿瘤发生,细胞损伤或者病毒感染时,会有部分异常DNA定位在细胞质中。存在于细胞质中的DNA会被环状GMP-AMP合成酶(cyclic GMP-AMP Synthase,cGAS)探测到,随后cGAS会催化GTP和ATP之间发生化学反应并生成环鸟腺苷酸(cyclic GMP-AMP,cGAMP)的小分子,该小分子作为先天免疫系统的信使会与内质网膜上的STING分子结合,从而进一步激活蛋白质激酶TBK1的活化,然后活化转录因子IRF-3,诱导I型干扰素的表达。在整个过程中,TBK1的活化是cGAS-STING信号传递通路激活的关键步骤,可是TBK1如何被招募以及活化的分子机理一直不是很清楚。

2019年5月23日,德克萨斯A & M大学生物化学与生物物理系李平卫团队在Nature期刊上发表文章A conserved PLPLRT/SD motif of STING mediates the recruitment and activation of TBK1,揭示了STING蛋白C末端上PLPLRT/SD基序介导了TBK1的招募和激活。

该研究的发现如下:

1. 在研究STING突变体功能的过程中,一个非常偶然的机会研究人员发现如果去掉STING C-末端的9个氨基酸,STING就失去活力。细胞定位发现,去掉这些氨基酸后STING不能与TBK1共定位。免疫共沉淀也表明截断的STING不能和TBK1结合。

2. 为了证实这些初步发现,研究人员表达了野生型STING和它的突变体,用BIACORE SPR技术探测STING和TBK1的结合发现截断的STING不能结合TBK1。然后将这9个氨基酸一一突变为丙氨酸(Alanine),发现这些突变的确影响TBK1结合,尤其是L374A 点突变会让STING彻底失去活性。更进一步的IFN-β 荧光素酶报告分析证实这些突变影响干扰素的表达。Westernblot和免疫共沉淀也证实这些突变影响cGAS-STING通路的激活。不同物种的STING氨基酸序列分析发现结合TBK1的序列PLPLRT/SD非常保守。

3. 为了研究STING如何结合TBK1,研究人员分析了STING C-末端和TBK1复合物的晶体结构。结构表明STING的PLPLRT/SD 模块结合在TBK1二体的表面上。需要说明的是,在研究人员投稿三周后,达拉斯西南医学中心的陈志坚博士也向Nature投稿,报告他们用冷冻电子显微镜测定的类似结构。但是陈志坚的文章没有进行1和2所描述的分子和细胞水平的研究。能否通过冷冻电子显微镜得到的中等分辨率的密度确认这个PLPLRT/SD多肽参与TBK1结合,值得讨论(详见BioArt报道:突破!专家点评丨陈志坚/张学武/白晓晨合作团队的重大成果——揭示了cGAS-STING信号转导核心步骤的分子机制)。

4. 根据晶体结构,研究人员设计了多个TBK1的突变体,用CRISPR-Cas9技术制备了TBK1敲除细胞,研究了这些突变体的功能发现,参与和STING结合的残基一旦突变,就会影响STING信号传递通路的激活

5. 研究人员还通过冷冻电子显微技术发现cGAMP第二信使分子可以诱导全长STING分子多聚体的形成,这也可能是激活TBK1 所必须的步骤。

总之,本文在分子和细胞层次系统深入地研究TBK1如何被STING活化的分子机理,对于免疫学具有重要贡献。另外,该研究还揭示了有效控制cGAS-STING通路的活化对于治疗先天性免疫缺陷(autoimmune disorders)具有重要意义,根据TBK1/STING的复合物的分子结构就可以设计新型的抑制剂,控制自身免疫系统的活化。

图:cGAS-STING通路招募和激活TBK1与IRF-3示意图

论文的共同一作为赵宝玉博士和都凤磊博士。通讯作者李平卫博士,1996年在北京大学化学院获得博士学位,在西雅图的哈金森癌症研究中心和加州理工学院从事博士后研究。目前为得克萨斯A&M大学终身教授。更多信息可参看李平卫博士网页https://biochemistry.tamu.edu/people/li-pingwei/

原文链接:

https://doi.org/10.1038/s41586-019-1228-x

注:谨以上文纪念原北京大学历史系教授王永兴先生诞辰105周年。另附李平卫教授《良师·益友·亲人》一文,该文经李平卫教授授权,曾发表在中华书局的《通向义宁之学-王永兴先生纪念文集》(2010)上。

良师·益友·亲人

――追忆王永兴先生

王永兴先生在未名湖畔

我(注:李平卫教授,下同)于1989年秋入北京大学化学系读硕士研究生。有一次学生社团请西南联大的老先生、老校友在新建成的学生活动中心举行一个座谈会,陈岱孙先生、李赋宁先生、王永兴先生等参加了那次座谈会。当时有人请王永兴先生谈一谈陈寅恪先生在西南联大的事,王先生便饶有兴致地讲了一些他多年随陈先生学习的趣事。王先生讲得十分引人入胜,成为那次座谈会的一个高潮。也就是这个很偶然的机会,我认识了王永兴先生。

我在北大时的实验室在西校门内的化学南楼,有许多次我看见王先生从我们楼下的小径走过。每每看到这位满头银发的老人,我心中总是充满敬意,有时心中便想,要能和这位老人相识该多好!有一次,又是在这条小径上遇到了王先生,我便上前向王先生打招呼,并请王先生解释一个我们家乡没人能够讲明白的一副春联“汉瓦当文延年益寿,周铜盘铭富贵吉祥”中的典故。王先生当时就给我解释了其中汉瓦当文、周铜盘铭的含义。我告诉王先生我是化学系的研究生,对中国文化很有兴趣,还有许多问题想向先生请教。王先生便欣然邀请我有时间去他家中再谈。记得先生当时说:“请来舍下再谈。”我觉得十分有趣。能和王先生这样可敬的老人结缘也是我上北大求学的梦想之一。

我于1967年生于陕西蓝田县,文革结束后上初中。在那个填饱肚子都是问题的年代,能考上大学、考上中专,端上一个铁饭碗是乡下孩子所梦寐以求的。我初中毕业之后便考上了陕西省化工学校,跳出了农门。和现在许多年轻人一样,我心中也有一个北大梦。中专毕业之后,我一边工作,一边上夜大,最终以优异成绩考取北大化学系的研究生。能考上北大的研究生,我自己欣喜若狂。怀着对无数大师们的敬仰,我上了北大。可是在北大有许多人对象我这样的外来户充满了歧视。当时北大流行着一句话:“北大有一流的本科生,二流的研究生,三流的博士生。”许多老师和同学都看不起外校的学生,更不用说一个连大学本科都没有上过的中专生。我在北大化学系经历了许多老师和同学的冷遇。可是王先生对待我却是一种截然不同的态度。自从认识王先生那时起,他对我一直保持着一种关心、爱护、鼓励和支持的态度。他不止一次地对我说:“就凭你中专毕业的背景,能上北大就说明你很有志气,很有天分。只要你不断努力,你就一定能够成功。”他甚至给我讲诺贝尔奖也不是不可能的事,应该有那样的理想,为国人争光。他曾经鼓励我毕业之后去美国最优秀的实验室深造,学成之后回国工作。我想今天我之所以能够在科研上有所成就,与王先生多年的鼓励和支持是分不开的。没有王先生的鼓励和支持,我几乎不可能选择学术和科研这条路;没有王先生的支持,我很难想象我会不会完成我的学业,获得博士学位。记得读博期间,与我为邻的历史系罗新同学曾告诉我王先生培养了史学界十分厉害的学生。我想王先生对每一个学生一如既往的关怀、鼓励和支持或许就是其中的奥秘。

我在北大读完硕士学位之后,继续攻读博士学位。就在我读博第二年的时候,我的老师李根培先生去美国做访问学者。当时我的科研课题已经取得一些突破,所以我决定延期一年毕业,等李老师回国后再进行论文答辩。可是就在我第三学年暑假之前,我从学校接到通知说学校不再负责我延期就读期间的生活费和住宿。对于三流学生这似乎是理所当然。记得我一边打算在外面找房子,一边和许多同学去校长办公室请求解决住宿问题。当时我和王先生谈到了这些问题,王先生感到十分气愤,并对我讲他可以找当时的党委书记郝斌谈谈,以求解决住宿问题。很快学校给我安排了宿舍,这或许是王先生在其中周旋的结果,可是王先生从来没有再和我谈及此事,这也是王先生做人的风格。

1995年暑假之后,我的科研课题取得了重要突破,我获得了北京鸭红细胞超氧化物歧化酶高质量的单晶,并收集了3.2埃分辨率的衍射数据。经过六年多的磨难,我可以考虑撰写毕业论文了。一个周末我去王先生家和他谈了我的研究工作的进展,他高兴得简直像个孩子,立即和锦绣一起去化学南楼我的实验室看看我的实验结果。王先生戴上立体眼镜,饶有兴趣地欣赏我获得的第一个蛋白质的电子密度图,并告诉我这是很了不起的工作。很不幸的就是在这个时候我的指导老师李根培老师因没及时回国而被北大物理化学研究所除名。尽管我在科研上取得突破,很快完成了毕业论文,我在论文评阅时又遇到了一些麻烦。当我将博士论文送到化学系某老先生家中审阅时,他不仅拒绝审阅我的论文,并拒绝参加我的论文答辩。他还授意其手下的一个教授严格审阅我的论文。尽管在我的论文答辩时这位老师百般挑剔,可是谁也抹杀不了我在科研上取得的成绩。在九十年代初的中国,能够完成一个蛋白质从分离纯化到晶体结构测定足以获得一个博士学位。直到今天我仍为那一个结构自豪。我顺利地通过了论文答辩,并获得了博士学位。我庆幸在北大认识了王先生这样的好老师,在这样一位对自然科学了解甚少的史学家的关怀和支持下,我完成了在北大的学业。在我自己至今依然珍存的一份论文扉页上,我写下了:“谨以此献给我的两位老师和挚友张旺农先生(我初中语文老师)、王永兴先生及我的祖父李炳林先生及其家族。”我是我那个村子第一位上北大并获得博士学位的后生,如果没有王先生的鼓励和支持,或许我在读完硕士学位的时候就回西安工作了。

我和王先生认识的时候,他住在北大西门外的蔚秀园一套很小的两居室公寓中,当时他还没有和锦绣结婚。有一次我去先生家中看到他穿着一件我们做化学实验的大褂在那狭小的厨房做饭,当时的情景让我感触很深,我感到先生的晚景十分凄凉。我去过王先生家中多次,那时他好像连开水都没有,更不用说茶了。也就是在这个时候,锦绣毅然负担起照顾年迈老师的责任。我很难想象锦绣做出这样的决定需要多大的勇气。我是从历史系罗新兄那儿得知锦绣和王先生结婚的消息的。很快有一天,王先生亲自到我30楼的宿舍,告诉了我这一个消息,并盛情邀请我去北大西南门外的全聚德吃烤鸭。得知这个消息后,我立即买了一束素雅的鲜花并附上一张对他们结合表示理解和支持的贺卡送到王先生家。王先生和锦绣的结合在北大还引起了不小的反响。有的同学得知我和王先生相识,便怀着莫名其妙的好奇心问及此事。我毫不犹豫地告诉他们,王先生和锦绣的结合是建立在一位老师和一位学生亲人般的关心和爱护的基础上的,是再平常不过的事情。可是能有几人会理解这一切。很有趣的是在王先生和锦绣结婚之后,锦绣还特意写信给我感谢我对王先生的照顾。实际上,我只是时不时地去先生家中看看他并和他闲聊几句而已。和王先生相识是我人生中最幸福的一件事。

在我攻读博士学位期间,我的母亲病故。父亲很快又找了老伴,突然我觉得自己成了一个无人理睬的孤儿,尽管当时我已接近30岁了。王先生得知此事后,对我关爱有加。我时常觉得王先生既是一位老师,又像一位慈祥的父亲,他真正是象在对待他自己的孩子一样关心我在北大的学习和生活。我是学自然科学的,尽管对中国古典文学和哲学很感兴趣,对历史学我却了解甚少,可是我从来没有觉得与王先生交流有什么问题。实际上史学的研究方法和自然科学十分相似。王先生时常对我讲,学理科的也应该了解我们华夏民族五千年的文化,他还告诉我他在清华时还选修了生物学。

王先生不仅关心我的学习和生活,在我和他熟识之后,每逢寒假、暑假我回西安探亲的时候,他总会让我给我年龄和他相近的祖父带去一些北京的特产。记得有一次他让我给祖父带去了一包稻香村的油茶,还让锦绣去前门内联升买了一双他喜欢穿的北京棉鞋。这对于我那一辈子和泥土打交道的祖父来说,简直是一件不可思议的事,他怎么可以想到一位北京大学的老教授居然会送给他那些礼物!祖父说王先生真是有心之人。他把那双轻巧、暖和、雅致的棉鞋给邻居们看,有几位大婶大娘都说那双鞋做得十分稀样,再巧的媳妇也难纳出那样的鞋底。爷爷还特意邀请他的好友,西村的九爷来品尝北京老字号的汤茶。这一切在我家乡都传为佳话。在我返校的时候,爷爷也不忘记让我给王先生带一些用那亲手种的玉米做的碴子和一两支终南山下出产的莲藕。品尝过这些东西之后,王先生总是说北京哪有那样新鲜的东西。我觉得王先生和我祖父的心是相通的。王先生还跟我说如果老人能到北京看看该有多好。

王先生和锦绣结婚后,他的生活发生了很大变化。也就是这个时候,国内掀起了一股陈寅恪热。那个时候王先生便决定撰写《陈寅恪先生史学述略稿》,好像当时他还致力于唐代西北军事的研究。记得王先生写完《陈寅恪先生史学述略稿》之后,曾分给我一个章节输入电脑。记得那一段是关于宋贤史学长编考异之学的介绍,据王先生讲这是陈寅恪先生史学的渊源。那本书出版之后,王先生在书的《后记》中特意感谢我帮他打字,还特意送给我一册样书。我带着这本书来到美国。尽管我对王先生的学问没有太多了解,可是书末附的那一篇《种花留与后来人》却给我留下了极深的印象,那是一篇多棒的散文。凭王先生的阅历和水平,他可以写出几百篇、上千篇这样隽永的文章,获得各种各样的利益和头衔,可是他没有那样做。最近在网上看《王永兴说隋唐》,似乎书中还以学术论文为主,很可惜王先生甚至连一份自述也没有留下。

96年夏,王先生分到一套燕北园的住房。在他搬家时,我和我的同学刘载维帮他搬家。除了许多书之外,王先生似乎没有什么别的家具。即便如此,他还告诉我五十年代初他的书是现在的好多倍。看到书架上的几个大部头,我好奇地问王先生《册府元龟》、《通典》、《唐会要》是什么样的书,王先生总是极其认真地以最简洁、最准确的几句话告诉我这些书讲的是什么。我随手翻翻一本敦煌吐鲁番文书的大图册,又问先生为什么要研究这些文物,他告诉我这都是研究唐代历史珍贵的史料。据说王先生在敦煌学研究上很有成就,曾挖掘这些史料多年,是国内敦煌学研究的大专家。

在锦绣的关心和照料下,王先生的生活发生了很大变化。他的精神好极了。他曾多次告诉我他一定要活到一百岁,要和锦绣一起度过晚年最美好的时光。96年春天的一天我到王先生家,他和锦绣兴致勃勃地要留我吃午饭,并说要请我品尝锦绣的拿手菜“二月兰汤”。快到中午的时候,锦绣便开始在厨房准备午饭,我则和王先生一起去蔚秀园的一片空地上采摘北大校园春天到处都是的二月兰。午饭时锦绣给我们每一个人盛上一碗二月兰汤,鲜绿的菜叶,淡蓝的小花,一股淡淡的清香,不愧是北大才女的拿手菜。王先生和锦绣在一起的生活就是这么简单而富有诗意。

我获得博士学位之后,在中国科学院生物物理所找到一份工作。生物物理所对我来说是一个很合适的单位,至少我可以继续我刚刚开始的结构生物学的研究。王先生得知我要去生物物理所工作十分高兴,我至少比锦绣幸运很多。王先生告诉我他的儿子有一辆小卡车,可以送我去生物物理所。在我搬家的那天,王先生的儿子开车将我在北大积攒了七年的一大木箱书和其他行李送到了生物物理所的公寓。说实在的,我那么一点行李,自己蹬辆三轮搬过去也费不了太大劲。王先生对学生的关心就是如此细致、周到。我在生物物理所工作期间,一有空便回北大看看,同时也顺路去燕北园看看王先生。每次到王先生家,他总是兴致勃勃地留我聊上老半天。他非常关心我在新单位的生活和研究情况。每一次,他都会留我和他们一起吃顿饭。那时王先生的身体还很硬朗,有一次他还带我去大有庄的市场上买菜,然后大家一起做午饭,记得回家的路上他还饶有兴趣地给我讲燕北园这个地方为什么叫“骚子营”。

九十年代是结构生物学飞速发展的年代,尽管中科院生物物理所的条件还是相当不错的,可是我们研究工作的水平和国际一流实验室还有很大差距。在生物物理所工作一年之后,我决定到国外去做博士后。王先生在我读博士期间就很有远见地鼓励我去国外一流的实验室深造。97年下半年,我收到美国几家大学和研究所的邀请,决定去西雅图哈金森癌症研究中心(Fred Hutchinson Cancer Research Center)做博士后,这是美国一所著名的私立研究所,现在有三位诺贝尔奖获得者和十多名美国科学院院士,其工作条件非常优越,是从事生命科学研究的上好选择。我选择了刚刚从哈佛毕业不久的Roland Strong教授从事结构免疫学研究。王先生得知我即将赴美的消息后十分高兴,他再三鼓励我应该有志做出最高水平的科研工作,为国人争光。当时我刚刚工作一年,生物物理所要我交3000元的违约金,我手头剩下的钱连买一张机票都不够。说实在的,我没有考虑向王先生伸出求援之手,因为我知道王先生刚刚买了燕北园的房子,手头肯定不怎么宽裕。当我赴美前夕又一次拜访王先生时,王先生问我经济上有没有困难,并告诉我他和锦绣为我准备了6000元人民币,以备我出国所需。手中捧着那装着6000元现金的沉甸甸的大信封,我感慨万千。尽管王先生手头并不宽裕,可是为送我赴美,他竟如此慷慨解囊相助。在我留美几年之后手头有了一些积蓄的时候,我几次跟王先生说应该奉还他们的这笔资助,可是先生总说不必再提此事。一直到2004年我在加州理工学院做博士后时,我才得以说服锦绣并奉还了这笔资助。

在我离开北京前不久,王先生和锦绣在王先生的女儿珠眉家设宴为我送行。大家一起拍了很多张照片,席间王先生反复叮咛我出国应该注意身体,注意安全,搞好研究。实在没有想到的是,这一次送别竟成了我与先生永久的分别。我在美国拼搏了十一年,一直没有机会抽时间回国看看先生,没能回到我那年迈的祖父身边。有时我常常想这一切是否值得,我似乎听到了祖父临终前的呼唤:“回来吧,孩子,不顶啥,不要老是心气那么高。”

王先生(右二)及夫人锦绣(右一)为李平卫(左二)及夫人(左一)送行(摄于王先生女儿珠眉家。注:关于王先生与夫人之间的故事可以阅读李锦绣所写的《漫步在北大蔚蓝的天空下》一文。)

我来美国后,将几乎所有的精力都花在科研工作上,要在美国生存,搞好研究工作对于我是唯一的选择。很幸运我们实验室的另一位博士后做了许多前期工作,我的第一个科研课题在短短半年之间就有所突破,我用多对同晶置换法测定了一个新的MHC同源蛋白MICA的晶体结构,我的美国导师对我刮目相看,对我的工作能力充满了信心。很快这项研究成果就发表在免疫学的权威杂志《免疫(Immunity)》上,这篇文章发表后反复被人引用上百次。在文章发表之后,我便给王先生寄去了一份抽印本,并打电话告诉了他这个好消息。王先生对我很快取得科研成果感到十分高兴,他还告诉我尽管我的论文他不见得看得懂,可是这是我送给他最珍贵的礼物。同时他还鼓励我要继续努力,做出更高水平的科研工作,并殷殷叮嘱我注意身体健康,多抽时间锻炼身体。

在美国工作的十多年里,每次有论文发表,我都递一份给王先生,有时甚至迫不及待地将手稿寄他一份。每次有重要论文发表,我都打电话给王先生,和他分享成功的快乐,并一次又一次得到先生亲切的关怀和支持。可是就是在我刚刚建立起自己的实验室,完成了自己的第一篇论文时,王先生却永远地离开了。在论文的致谢栏里,我写下了:“谨以此纪念一位最好的老师和朋友,中国中古史学家,北京大学教授王永兴先生。”如果先生健在的话,他一定会为我独立工作的成果感到更加高兴。现在我自己觉得先生真的走了,我自己也该开始独立工作了。很凑巧有一次和锦绣通电话,她说她也有同样的感觉。

千禧年初,我的大女儿在西雅图出生,眼看着这个小生命呱呱坠地,我兴奋地流出了热泪。她是我生命的继续,长得又很像我自己。在孩子出生前我便给先生去信,请他和锦绣为孩子取一个中文名字。不久便收到了锦绣的复信,说先生给孩子取名渭瑶。王先生给我解释说:渭代表渭水,因为我家乡陕西蓝田地处关中平原的渭水之滨;瑶是美玉也是仙境,因为我的故乡是出美玉的地方,终南山有多处洞天福地,是出神仙的地方。他还给我讲了韩湘子蓝桥成仙的故事。王先生还特意叮咛我,等孩子长大后要告诉她,她是中华民族的后代,要教孩子说汉语,写汉字。今天渭瑶已经九岁了,说一口流利的英语,写一手漂亮的花体英文,可是汉语说得越来越少,更不用说读书了。我自己感到很无奈,她很自然地选择了入乡随俗。但是我相信有一天她一定能够寻找自己的根并为之自豪。

2004年下半年,我在加州理工学院已做了近两年博士后,这时,我的导师帕米拉·比约克曼(Pamela Bjorkman)博士鼓励我申请美国教职。她当时收到了许多学校请求推荐人选的来信。我在毫无思想准备的情况下,抱着试试看的态度,向几家招聘单位寄去了申请材料。2005年初,我收到了德州A & M大学、南加州大学、圣母大学和威斯康星医学院面试的邀请。面试之后,我得到德州A & M大学和圣母大学伸出的橄榄枝,邀请我加入他们的教师队伍。对于每一个在美国留学并有志于教学和科研工作的人来说,获得大学的教职意味着你将结束漫长的训练,成为一名独立的科研工作者。这对于我来说是出乎意料之外的。从国内获得博士学位,仅凭几年博士后训练要和美国一流名校毕业并完成博士后训练的人竞争,的确很不容易。我庆幸自己获得了这样的机会,建立自己的实验室,从事独立的科研工作。在我收到德州A & M大学的正式邀请信后,我立即给王先生打电话,告诉他这个令人振奋的好消息。听到这个消息之后,王先生当然十分高兴,但是我又觉得王先生对此并不象我自己那样欣喜若狂。他似乎想到下一步如何走的问题。他告诉我在美国任教职肯定会遇到许多挑战,如何上好课?怎样搞好研究?怎样带学生?等等。当我在这个位置上挣扎了三年之后,今天我意识到王先生竟是那么有远见。当许多年轻人为能够出国,在美国获得教职而欣喜若狂的时候,很少有人能想到这仅仅是一个新的开端而已,每向前一步都意味着新的挑战。

2008年6月16日是王先生95岁生日,在电脑网络如此发达的今天,我通过电脑从北京的安妮花店选购了一束鲜花,请他们在王先生生日那天送到先生家。那天我还打电话祝王先生生日快乐。王先生不愧是老一辈人,在我们畅谈近一个小时的时间里,并没有直截了当地告诉我花店送花的事,而是十分含蓄地说看到那张署名“平卫与家人同贺”的贺卡他十分高兴。倒是锦绣快人快语,告诉我说花收到了,先生十分高兴。也就是在这次通话中,王先生一次又一次问我什么时候能回来再见上一面。同时他还给我讲了1948年他与陈寅恪先生在清华园分别的情形(详见王先生所著《种花留与后来人》一文:http://blog.sina.com.cn/s/blog_53bc6a410102x59m.html)。听了王先生的话,我并没有意识到他向我暗示什么。在我工作之后的三年中,我几乎每天都在为争取美国政府的科研资助而努力,每次先生询问什么时候回国时,我总是说等拿到经费之后一定抽时间回去看看。6月16日那天通话时,我觉得王先生思路清晰,六十年前的事还记得那么清楚,讲得那么生动,我并没有为先生的身体而担忧。万万没有想到的是,这竟是我和王先生最后一次通电话。三个月之后,我突然收到锦绣发来的电子邮件,说王先生已于9月15日辞世。得到这个消息我心里十分难过,我失去了一位最好的老师和最知心的朋友,一位不是亲人而胜似亲人的尊长。

在和王先生交往的十多年中,我对王先生的学问人品颇有感受。王先生是一位非常纯朴、善良、正直的老人,我总觉得先生既是一位老师又是一位亲人。他对我的关心和支持是超过我任何一位亲人所能做到的一切,王先生总是像对待他自己的孩子一样对待我。在北京的九年中,我随时可以去先生家,连打个电话的预先告诉他都没有必要,就象回我自己的家一样。每到先生家,他总是留我聊上老半天。在先生辞世之后,一次和锦绣通电话,我不解地问她王先生为什么连一点大学者的架子都没有,锦绣告诉我王先生出身东北农家,放猪放牛长大,哪里去学得文人的架子。

对于王先生在史学上的成就我所知甚少,从别人那儿我了解到王先生在唐勾检制和敦煌学研究上很有成就。在我和王先生交往的十多年中,我从来没有听先生给我介绍过他在史学研究上的成就。我深知王先生是一位非常谦虚的老人,做学问就是做学问,根本不应该作为吹嘘的资本。王先生多次给我讲“古之学者为己,今之学者为人”这句话的含义。我知道他对目前浮夸的学风很有意见,他自己一生读书不肯为人忙,为后学树立了榜样。在他老人家八十岁之后,他还完成了《陈寅恪先生史学述略稿》、《唐代前期军事史》、《唐代后期军事史》几部专著。记得有一次给先生打电话,我问他在读什么书,他说正在读《孙子兵法》。我不解地问他为什么要读这部书,他告诉我要研究唐代军事史,不懂得《孙子兵法》是不行的。在我98年离开北京时,王先生写字手就抖得厉害,我很难想象先生是怎样在九十高龄完成唐代军事史两部专著的。王先生在治学上是我所认识的最为勤奋和严谨的人。

王先生在《陈寅恪先生史学述略稿》前言中写道:

吾华夏民族之优良传统:治学与为人不可分。寅恪先生读书为己,平生未尝侮食自矜,曲学阿世。立身以独立之精神、自由之思想为本;待人接物,以诚不以谋;不为权势而屈己志,不图名利以污己身;贬斥势力,尊崇气节。其授业教诲后生,为广大华夏民族之优良传统,亦为华夏民族之光辉未来,以身以言,示范作则,期诸百世也。

这是王先生对陈寅恪先生学问人品的概括,实际上也是对他自己一生的概括。这也是王先生对后学的期望。

和王先生相交十多年,我是蒙受先生关怀和爱护最多的后学之一。王先生待人至真至诚,他是一位最好的老师和朋友,能和王先生相识,我感到十分幸运,我理解为什么有人在纪念王先生的留言中写下了“不可能再有了!”这样发自肺腑的感慨。如今,在我自己刚刚开始从事独立科研工作的时候,先生静静地离开了。我深知只有做出更高水平的科研成果才是对先生最好的慰藉。愿先生在天之灵永享安宁。

王永兴先生与李平卫(摄于王先生家中。条幅为陈寅恪先生的诗,由王先生在出国前赠与李平卫)

2009年于美国德州大学城

如果篇首注明了授权来源,任何转载需获得来源方的许可!如果篇首未特别注明出处,本文版权属于 X-MOL ( x-mol.com ), 未经许可,谢绝转载!

京公网安备 11010802027423号

京公网安备 11010802027423号