大“铕”作为:北大团队Science报道大幅提高钙钛矿电池寿命新策略

长期稳定性是钙钛矿太阳能电池商业化进程中面临的最重要的挑战之一,其中钙钛矿材料的本征性降解产生零价铅碘缺陷的问题,严重限制着相关器件的使用寿命。北京大学工学院周欢萍研究员(点击查看介绍)课题组和化学院严纯华院士(点击查看介绍)课题组提出一种新的机制,即在钙钛矿活性层中引入具有氧化还原活性的稀土Eu3+/Eu2+的离子对,通过循环发生的氧化还原反应实现全寿命周期内的零价铅、碘缺陷的消除,从而大幅提高钙钛矿电池的长期使用寿命。相关研究于2019年1月18日发表在国际顶级学术期刊Science 。

图片来源:Science

太阳能电池利用光生伏特效应将光能直接转化为电能,是利用太阳能最为有效的手段之一。器件寿命和光电转换效率(PCE)是决定太阳能电池的最终发电成本的两个关键因素。近年来,有机无机杂化钙钛矿太阳能电池以其效率高、制备简单、成本低的优势获得了学术界和产业界的众多关注。钙钛矿太阳能电池的光电转换效率在过去短短十年内迅速提升至23.7%,已经超过了商业化的碲化镉和铜铟镓硒太阳能电池,是发展最快的一类薄膜太阳能电池。然而,钙钛矿太阳能电池稳定性欠佳,严重阻碍其商业化应用。相比于传统无机光伏材料,如晶体硅(IV族)和铜铟镓硒(I-III-VI族),有机-无机卤化物钙钛矿材料中的组分如I-、MA+和Pb2+都是尺寸大带电荷量少的离子,形成的晶格较软,易受各种因素的影响,例如氧气、水分、光照、加热等。

钙钛矿太阳能电池器件寿命随着封装技术的发展而提升。但是正常工况下的光照、电场和热辐射都会不可避免地引发材料本征性的退化行为,尤其是钙钛矿中的I-和Pb2+。一方面,I-很容易被氧化成I0,I0不仅是载流子复合中心,更为严重的是其会引发一系列链式化学反应,从而大大加速钙钛矿层的退化;另一方面,Pb2+在加热或光照时易于被还原为金属态的Pb0,成为深能级缺陷,严重影响器件的光电转化效率及其长期稳定性。这种温和但日积月累不可逆转的本征性降解行为,可能是钙钛矿材料面临的最为棘手的问题,成为实现器件长期稳定性的最大障碍之一。

针对上述的本征性降解的问题,周欢萍课题组和严纯华课题组合作提出了一种新的机制,即通过在钙钛矿活性层中引入循环发挥作用的氧化还原离子对,在器件的使用寿命期间内实现Pb0和I0的同时消除,从而显著提升电池的初始效率和长期稳定性。在筛选了多种可能的离子对后,作者发现稀土金属离子Eu3+/Eu2+的是一种理想的氧化还原离子对。三价Eu3+很容易被还原成稳定的半满的f7电子结构的Eu2+。该氧化还原离子对可以以循环方式将电子从Pb0转移到I0缺陷,其中Eu3+将Pb0氧化成Pb2+,生成的Eu2+同时将I0还原为I-。也就是说,在缺陷消除过程中,Eu3+/Eu2+氧化还原离子对并不会被消耗,从而可以长期发挥作用。

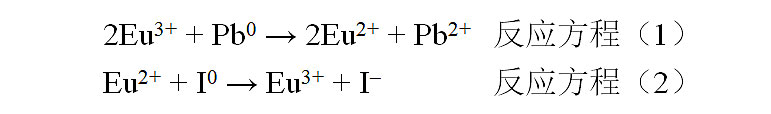

氧化还原离子对消除相应缺陷的作用基于以下两个化学反应:

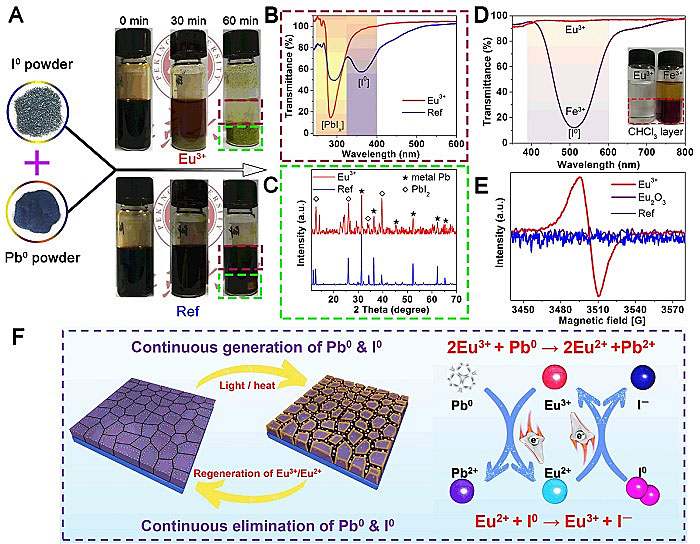

图1. Eu3+/Eu2+离子对促进溶液和钙钛矿膜中Pb0和I0向Pb2+和I-的转化。图片来源:Science

作者首先用溶液反应来直观展示Eu3+/Eu2+离子对的作用。溶液反应、UV-Vis光谱和XRD表征的结果进一步证明Eu3+促进Pb0和I0向正常价态的I-和Pb2+的转化。为了证实在钙钛矿膜中Eu3+被还原生成Eu2+,他们进行了电子顺磁共振(EPR)表征,其中具有f7电子结构的Eu2+是电子顺磁性的,其在特征位置会有明显的吸收。加入Eu3+的MAPbI3钙钛矿薄膜出现明显的强吸收信号,而在氧化铕(Eu2O3)和参比MAPbI3膜中在该位置无吸收信号,这个结果强有力的证明了Eu3+引入的薄膜中生成了Eu2+,该氧化还原反应中Eu2+/Eu3+离子对参与了Pb0和I0缺陷的循环消除过程。

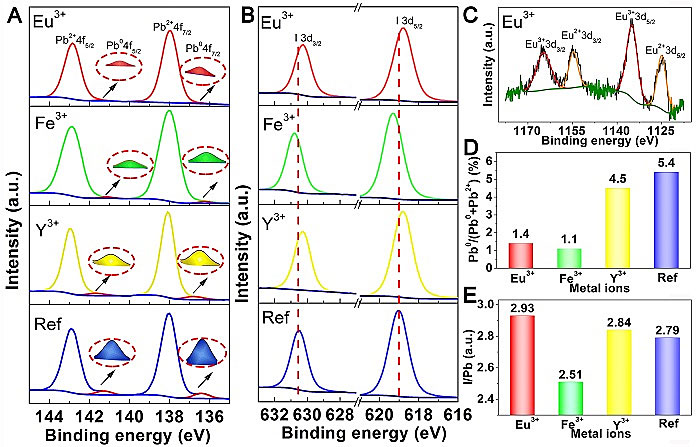

图2. 引入了不同乙酰丙酮金属盐的钙钛矿薄膜(1%M/Pb,M=Eu3+、Y3+、Fe3+)的Pb 4f、I 3d和零价铅含量及I/Pb比例拟合结果。图片来源:Science

为了更好的说明Eu2+/Eu3+离子对可以有效的促进电子在Pb0和I0缺陷中的转移,作者选择氧化还原惰性的Y3+和强氧化性的Fe3+做为对比。作者制备了含有1%金属离子(M/Pb,摩尔比)的钙钛矿薄膜样品,并进行了高分辨XPS分析,来分析Pb0和I0缺陷含量的变化。结果表明在引入氧化性的Eu3+的钙钛矿薄膜中,Pb0的含量由5.4%降低至接近1.0%,证明金属Pb0被成功氧化消除。对于I0物种,由于I0在高温退火过程中易挥发,因此难以通过峰面积拟合来精确的获得I0/(I0+I-)的比例。作者通过分析I/Pb比和I元素的结合能值的偏移来间接监测零价碘含量的变化。与参比样相比,加入Eu3+的样品中I/Pb比变得更高,表明该薄膜中产生的挥发性I0物种较少。此外,I 3d3/2的结合能值进一步证实了这个问题,其中加入Fe3+的样品中向高结合能移动了0.3 eV,而在加入Eu3+的薄膜中较参考薄膜向较低结合能移动了0.2 eV。由于I-的结合能较低,该结果证明了在加入Eu3+样品中I0的生成得到了明显的抑制。此外,在XPS拟合的结果中,Eu2+占总铕含量的36%,这进一步证实了Eu3+/Eu2+氧化还原离子对的作用。作者研究了Eu2+/Eu3+氧化还原离子对在薄膜中的长期有效性。当样品经受一个太阳的光照或85 °C条件老化1000小时后,加入Eu3+的薄膜中Pb0/(Pb0+Pb2+)比例远远低于参比薄膜中的比例。同时,加入Eu3+的薄膜中I/Pb明显高于参比薄膜的比例,表明钙钛矿薄膜的降解得到了明显的抑制。上述分析证实,Eu2+/Eu3+的氧化还原离子对有效的消除了Pb0和I0缺陷,并且可以长期发挥作用。

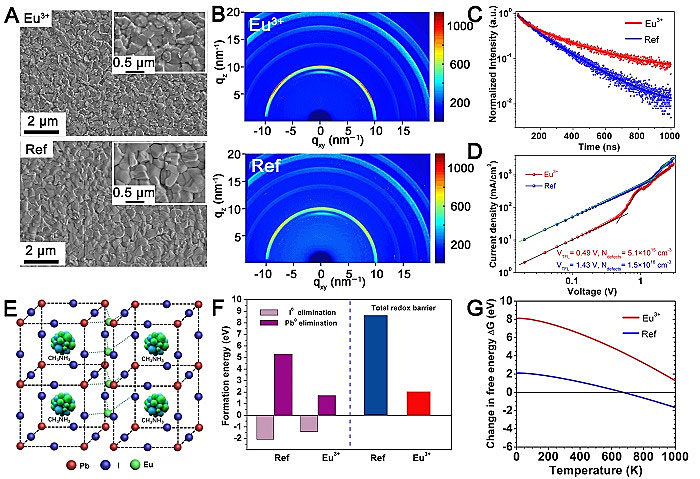

图3. 加入Eu离子对对钙钛矿薄膜的形貌、取向、电子结构、载流子行为的影响和密度泛函理论(DFT)计算的结果。图片来源:Science

作者进一步研究了其对晶体学和电学性质的影响。XRD的结果表明引入该离子对后钙钛矿薄膜的晶体结构无明显的影响。XPS的结果表明Eu3+/Eu2+离子对在膜表面附近有明显的聚集现象,检测到的Eu/Pb比远高于前体中的投料比。这表明Eu3+/Eu2+离子对未进入晶格。微量氧化还原离子对的引入对钙钛矿薄膜的形态和晶粒尺寸无明显的影响。此外,通过同步辐射光源的掠入射广角X射线散射(GIWAXS)分析表明氧化还原离子对的引入不会导致明显的晶体取向的变化。钙钛矿薄膜的光致发光强度、载流子寿命、空间限制电流法等方法表明Eu3+的加入降低了缺陷浓度。作者通过DFT计算进一步研究了Eu2+/Eu3+离子对对氧化还原反应的形成能、晶格稳定能和能带结构的影响。结果表明对于参比或Eu加入的薄膜,Pb0消除相关的半反应需要越过相当高的势垒,而I0消除半反应在动力学上较易发生。在界面处引入Eu后,Pb0消除半反应中的势垒可以大大降低,同时I0消除半反应的势垒略微降低。在界面Eu的帮助下,总体氧化还原反应的势垒大大降低。此外Eu加入的钙钛矿具有更稳定的物理化学性质,此外结果表明离子对的引入不会诱导明显的缺陷。

图4. 钙钛矿太阳能电池的初始性能及在一个阳光照射或85 °C老化条件下老化测试结果。图片来源:Science

作者进一步验证了氧化还原离子对在钙钛矿太阳能电池中的作用,为了证明该方法的通用性,作者使用了两种电池结构。一种是基于ITO/TiO2/钙钛矿/spiro-OMeTAD/Au的结构来进行初步尝试,钙钛矿是MAPbI3(Cl)。另一种基于ITO/SnO2/钙钛矿/spiro-OMeTAD(改性)/Au,用于更高效率和稳定性的器件,其中钙钛矿层是(FA,MA,Cs)Pb(I,Br)3(Cl)。从电池的性能来看,这两组器件有着相同的趋势。加入Eu3+的器件的效率最高,而加入Fe3+的器件的性能明显恶化。其中加入Eu3+的混合阳离子卤素的钙钛矿器件的平均效率从18.9%增加到20.9%。而加入Fe3+的器件性能明显降低,原因为Fe3+的加入带来了额外的I0缺陷。引入氧化还原离子对的器件最高性能达到了21.52%,其迟滞效应很小基本可以忽略,相关的器件效率经过了第三方认证单位的认证,经认证反扫效率为20.73%,正扫为20.30%,平均效率为20.52%。此外由第三方认证机构测试的加有Eu3+的电池的原始效率、稳态化效率和经过稳态化测试后的效率非常接近,这个结果进一步表明器件很稳定。作者首先研究了相应太阳能电池在惰性环境中的效率变化,其中引入Eu3+/Eu2+氧化还原离子对的电池相较于与参比器件,其长期稳定性得到明显的改善。即使在存放8000小时后,器件仍保持初始效率的90%。为了评估加入Eu3+的钙钛矿太阳能电池在工作条件下的稳定性,作者分别跟踪了器件在连续一个太阳光照或85 °C老化条件下性能的变化。为了排除其他功能层的影响,作者先制备了钙钛矿的半电池,每老化一段时间后取下部分器件,旋涂上顶部电荷转移材料和沉积上电极,来测试器件的性能。结果表明加入有Eu3+/Eu2+氧化还原离子对的电池分别在连续一个太阳光照下或85 °C加热老化条加下,1000小时后仍可保留其原有效率的93%和91%,同参比器件相比有明显的提升。通过改变高分子材料修饰小分子空穴传输材料spiro-OMeTAD,加入Eu3+/Eu2+氧化还原离子对的完整器件分别在一个太阳的光照或者85 °C加热老化条件下1500小时后,仍可保持原有效率的92%和89%。在最大功率点处连续工作500小时后仍可以保持原有效率的91%,展现出非常好的稳定性。

该方法解决了铅卤钙钛矿太阳能电池中限制其稳定性的一个重要问题,此外该方法还可以推广到其他基于钙钛矿材料的光电器件,例如LED、光探测器等,甚至还可以推广到其他面临类似问题的软半导体材料。

该研究论文的第一作者是北京大学化学院严纯华课题组和工学院周欢萍课题组联合培养的2014级博士生王立刚。周欢萍特聘研究员、严纯华院士和孙聆东教授为共同通讯作者。合作者还包括香港科技大学黄博龙教授课题组和北京理工大学陈棋教授课题组等。该工作得到研究得到了国家自然科学基金委、科技部和北京分子科学国家研究中心等的联合资助。此外作者感谢UCLA的杨阳教授、北京理工大学李煜璟教授和肖家文博士、中南大学谢海鹏教授、华东师范大学保秦晔教授等在数据分析中的帮助。此外作者感谢中国国家计量科学研究院、Newport公司在器件性能认证中提供的帮助,感谢上海光源在掠入射衍射分析中提供的机时。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

A Eu3+-Eu2+ ion redox shuttle imparts operational durability to Pb-I perovskite solar cells

Ligang Wang, Huanping Zhou*, Junnan Hu, Bolong Huang, Mingzi Sun, Bowei Dong, Guanghaojie Zheng, Yuan Huang, Yihua Chen, Liang Li, Ziqi Xu, Nengxu Li, Zheng Liu, Qi Chen, Ling-Dong Sun*, Chun-Hua Yan*

Science, 2019, 363, 265-270, DOI: 10.1126/science.aau5701

学校官网报道:

http://pkunews.pku.edu.cn/xxfz/2019-01/18/content_306252.htm

作者简介

王立刚,北京大学化学与分子工程学院在读博士生,在北京大学工学院联合培养,导师为严纯华教授、周欢萍研究员和孙聆东教授。2014年考入北京大学,并获得硕博连读的资格。从事新型无机材料及稀土光电器件研究,在相关领域已取得多项成果,相关成果已以第一作者身份发表在Science、ACS Applied Materials & Interfaces 等,以主要发明人身份申请4项中国发明专利。

周欢萍

https://www.x-mol.com/university/faculty/18950

课题组网站

http://happyzhou.wix.com/happylabs

严纯华

https://www.x-mol.com/university/faculty/8634

孙聆东

https://www.x-mol.com/university/faculty/8629

课题组网站

http://www.chem.pku.edu.cn/resim/

(非常感谢论文作者对本报道的支持!)

如果篇首注明了授权来源,任何转载需获得来源方的许可!如果篇首未特别注明出处,本文版权属于 X-MOL ( x-mol.com ), 未经许可,谢绝转载!

京公网安备 11010802027423号

京公网安备 11010802027423号