Nature:凭空(气)发电

只要有空气就能持续发电?这听起来更像是科幻小说的情节。不过,近期Nature 上刊发的马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校Jun Yao教授团队的一篇论文,却实实在在地报道了这样一个器件。

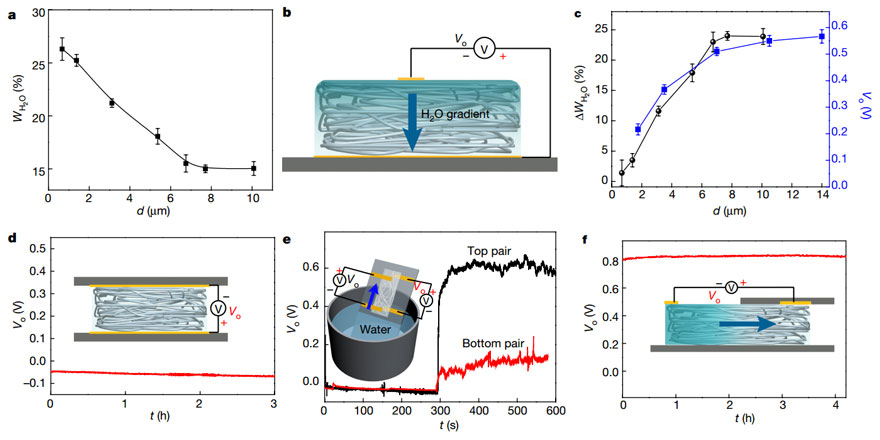

器件的核心材料看起来并不算太复杂:把提取自广泛存在于土壤的一种细菌(硫还原地杆菌,Geobacter sulfurreducens)的蛋白质纳米线分散在水溶液中,滴在玻璃片等基底上,将水蒸发掉,就能得到由蛋白质纳米线交织形成的具有网络结构的薄膜(图1a)。在这个薄膜上下各放上一片金电极(尺寸不同,下面大,上面小,这很关键,后文会解释),形成的器件在空气中竟然能持续输出电能超过20小时。测量它的I-V曲线可以看到,曲线并不过原点,与横纵轴的交点分别代表着它作为一个电池的开路电压(0.5 V)和短路电流(250 nA)。

图1. 蛋白质纳米线发电器件的结构和输出。图片来源:Nature

器件结构不复杂,但事情似乎越来越复杂了。器件核心材料居然不是能源领域热门的钙钛矿、二维材料等等,只是从常见细菌中提取的蛋白质;还有,尽管产生的电能不算多,但能量不会无缘无故产生,这种发电器件的能量源头又在哪里?

其实,该文一作、Yao实验室的研究生Xiaomeng Liu在两年前就已经发现了蛋白质纳米线能自发产生电流的有趣现象,但找到电能来源和工作机理却花费了他们很长时间。[1]

在后续研究中,他们发现:

1)发电现象高度可重复,只要薄膜厚度以及环境湿度相当;

2)在黑暗环境下也能观察到,排除了光伏现象的干扰;

3)改变环境湿度会影响输出(图1d,湿度直接影响输出电压);

4)输出非常持久,说明不是因为测量中出现的充电现象;

5)金电极为惰性电极,自身不会由电化学腐蚀等干扰,且将电极替换为碳电极也能观察到该现象;

6)除去空气中的氧气和氮气没有影响;

7)分析测试表明蛋白质纳米线在发电过程中并未降解,也不存在能诱发电流的杂质。

这些结果指向一种可能性:空气中存在的少量水蒸气或许就是电能的源泉。

此前,科学家们就已经在利用空气中的水来获取能量。例如,曲良体教授等人于2015年就在Advanced Materials 上报道了他们用氧化石墨烯膜实现的湿度向电能的转换 [2],并在之后持续推进这个过程的发电效率。另外,不光从空气中吸水可以产生电能,水蒸发到空气中的过程也可以用来发电,周军教授、郭万林教授、邓少芝教授和陈建教授等人2017年在Nature Nanotechnology 上发表论文 [3],报道在纳米结构的碳材料表面进行水蒸发也能够产生电压,他们借助于廉价的碳黑片层材料,利用水蒸发可以在常温条件下产生近1 V的可持续电压。

图2. 在器件中的湿度梯度。图片来源:Nature

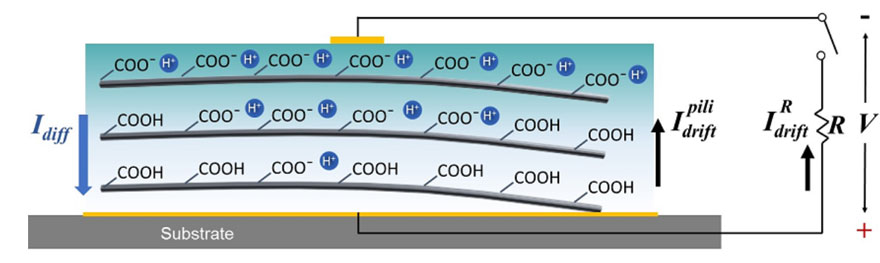

回到这种蛋白质纳米线发电器件,空气湿度产生电能的原因在于,它能在器件中建立起水的浓度梯度。通过分析,50%的空气湿度下,8微米厚的蛋白质纳米线薄膜中,上表面中水的重量分数约为27%,而到下表面水的重量分数仅为3%。这里需要指出,器件中的关键设计是——覆盖在薄膜上的金电极面积必须较小,否则无法产生梯度(如图2d)。这里湿度梯度产生电能的具体原因还不明确,可能的机制是:由于蛋白质纳米线上有大量的羧基,湿度梯度造成薄膜上下的羧基电离程度不同,从而产生质子浓度梯度,由此两个电极的化学势出现差异。

图3. 湿度梯度在薄膜上下产生质子浓度梯度。图片来源:Nature

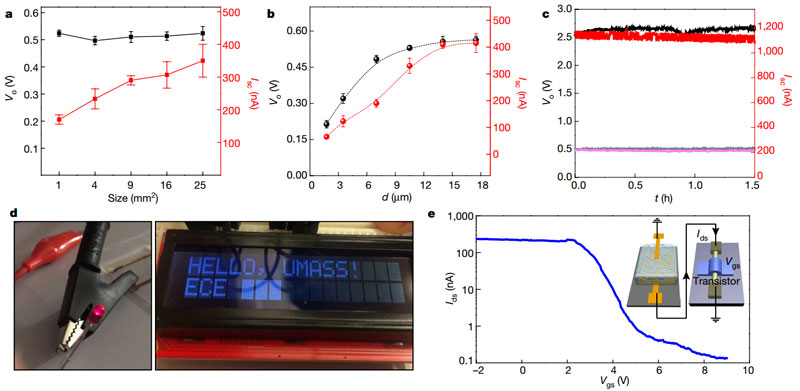

该器件的一个重要优势在于,输出功率密度比此前类似研究提高了2个数量级。而且,输出电流和电压能够通过增加膜面积和串联多个器件得到放大。作为演示,作者用空气湿度点亮了LED灯、显示器、以及晶体管。

图4. 器件的放大和实用演示。图片来源:Nature

这是不是意味着:以后出门不用带充电宝了?还真有可能。这项研究的另一个亮点是,该器件在非常宽的湿度范围内都能发电,无论是沙漠的干燥空气(湿度约20%)还是亚热带甚至热带的湿润空气(湿度约100%),极大的拓宽了应用场景。当然,该器件最佳工作湿度是40-50%(也是人感觉比较舒服的湿度)。

唯一的麻烦,看起来可能是蛋白质的来源——硫还原地杆菌不太容易大规模培养。这一问题也有研究者尝试使用基因工程的方法来解决,他们使用容易培养的大肠杆菌来生产这种蛋白质纳米线。[4]

期待这些研究(以及更多研究)能以不同的方式缓解能源危机,方便人们的生活。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Power generation from ambient humidity using protein nanowires

Xiaomeng Liu, Hongyan Gao, Joy E. Ward, Xiaorong Liu, Bing Yin, Tianda Fu, Jianhan Chen, Derek R. Lovley & Jun Yao

Nature, 2020, DOI: 10.1038/s41586-020-2010-9

参考资料

1. Electric bacteria create currents out of thin- and thick-air

https://www.sciencemag.org/news/2020/02/electric-bacteria-create-currents-out-thin-and-thick-air

2. Direct Power Generation from a Graphene Oxide Film under Moisture. Adv. Mater., 2015, 27, 4351-4357, DOI: 10.1002/adma.201501867

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adma.201501867

3. Water-evaporation-induced electricity with nanostructured carbon materials. Nat. Nanotechnol., 2017, 12, 317–321, DOI: 10.1038/nnano.2016.300

https://www.nature.com/articles/nnano.2016.300

4. An Escherichia coli Chassis for Production of Electrically Conductive Protein Nanowires. bioRxiv, 2019, DOI: 10.1101/856302

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/856302v1

(本文由荷塘月供稿)

如果篇首注明了授权来源,任何转载需获得来源方的许可!如果篇首未特别注明出处,本文版权属于 X-MOL ( x-mol.com ), 未经许可,谢绝转载!

-

呼吸之间的发电机 | 曲良体团队Energy Environ. Sci. 2019-03-07

-

水蒸发,能发电?Nature子刊报道中国科学家的突破 2017-02-08

-

桑拿天?有了这种水凝胶,或许空调都可以不要了 2018-08-02

-

Constructing Long and Stable Ag-Al2O3 Core–Shell Nanowires for Humidity Sensing and Triboelectric Energy GenerationJiajun Fan, Tao Wan, Yilin He, Chao Liu, Tingting Mei, Yu-Chieh Kuo, Ziheng Feng, Peiyuan Guan, Chun-Ho Lin, Mengyao Li, Lin Fu, Mengdie Tao, Tongxi Lin, Zhaojun Han, Jianbo Tang, Yeqing Xu, Caiyun Wang, Jin Zhang, Rakesh Joshi, Dewei Chu

-

H2 generation from aqueous ethanol over ZnO nanowires, the photo-transformation of surface speciesInternational Journal of Hydrogen Energy (IF 8.1) Pub Date : 2023-12-06 ,DOI:10.1016/j.ijhydene.2023.11.360Narcís Homs, Alberto C. Sola, Paulina R. Martínez-Alanis, Xavier Alcobé, Frank Güell, Pilar Ramírez de la Piscina

京公网安备 11010802027423号

京公网安备 11010802027423号